百聞不如一見,一見又不如一摸。偏偏幼承庭訓,我們總被教導成是眼看手勿動的好孩子──尤其置身於被歸類為與藝術相關的場合,越美麗的東西我越不可碰。

到底摸兩摸有何不妥?假如有幅畫很美,但我看不見,那還能產生甚麼藝術意義?

第一屆觸感藝術節來了,請來摸。

記者:劉嘉蕙

攝影:楊錦文

合眼看藝術

觸感藝術節有兩種「看法」:張開眼摸、或合着眼摸。對,眼睛張着合着不是重點,摸才是。

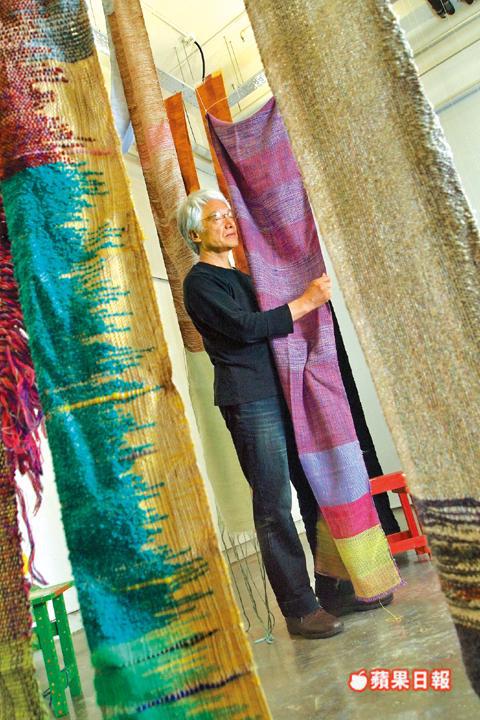

策展人西村陽平來自日本,曾獲1977年日本陶藝外務大臣獎。過去超過20年時間,他的學生都是失明及視障人士,那些眼睛看不見的小朋友,沒法知道紅與藍,也不懂構圖比例要怎樣才算恰當;在他們的世界,「美」的體驗,要摸得着才算數。

要讓失明人士也能分享藝術世界,西村於是鑽研觸感藝術,用凹凸代替色彩、具體的物料代替線條。好好一個蘋果一隻碗,他將其炭化,焦成一團。把手按上去,這個新的「東西」,觸感既不像蘋果、也不像碗,寓意有機物質和無機物質交融合一,呈現出新的世界。

如果單用眼看,觀眾大概瞄幾眼,轉頭就忘了;加入了觸感的一重,他們腦海裏就多一份思索,記得那粗糙的怪怪質感,然後開始搜索記憶、努力回想曾幾何時碰過類似的東西……「健全人習慣仰賴雙眼,以為視覺代表一切,因而忽略了其他感官。其實你單看一個東西,怎知道它是冷是熱?做這個展覽,我希望視障人士來,更希望一般人來,不要只用雙眼,要加入自己的心,用五感的角度,好好領會每一件作品。」西村陽平說。

蒙眼創作

展覽作品有來自日本、尼泊爾、喀麥隆、大陸、香港及澳門,創作者有健全人也有失明人,這些不是西村想去強調的差異,「你問我,我覺得教失明人和健全人藝術沒甚麼不同,只要有心,大家都有機會做很精采的作品。」好些展品,本身在其他地方展覽過,當時不能摸,來到觸感藝術展,把玻璃罩退去、圍欄收起,變成能摸了;現場所見,大家好像多了興趣,會左碰碰右揑揑。展覽前西村舉辦了一次工作坊,要參加者蒙眼創作,本來平平無奇的青椒,經過不同人觸感演繹,出現了外形大異其趣的作品,很有驚喜。西村說,亞洲不流行用手摸藝術,今次在香港第一次辦,也不知反應如何,「希望透過今次這個展覽,健全人士可以了解失明人士的世界,多發展自己的五官體驗。失明人士也能參與藝術。」

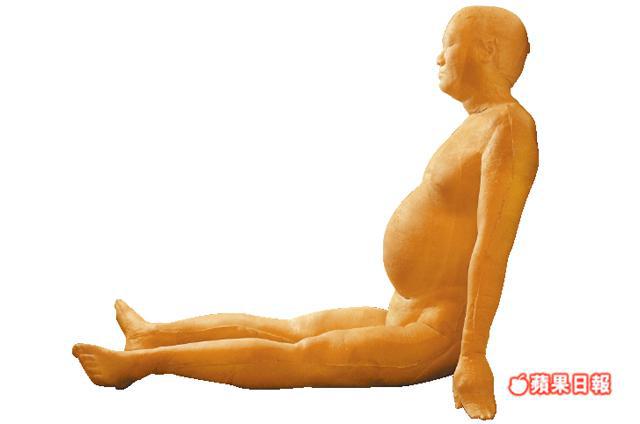

展覽一角出現一隻隻脹卜卜的手,是藝術家高便蓮帶領視障人士創作的作品──將石膏注入醫生手套,凝固成形。高便蓮解釋,視障人士雖然看不見,但透過觸碰這些手,就像是伸出親切的問候,「在我們生活裏經常要跟人接觸或打招呼,很多時會用手勢,或眼神、或聲音去傳達,有沒有想過用握手去跟人打招呼?我發現跟學員握手時他們的回應不同,不是用口回應,是用手,或大力或細力或輕輕碰,那個感覺,是眼睛看不見的,只可透過手去觸摸。」她另外以擅長的玻璃創作交出作品《影》,將玻璃模擬大自然迎風飛舞的草,有趣但非常易碎──細心的她多做了一塊「可摸版」,像雙重體驗,「同樣是玻璃做,但一個能碰一個不能。玻璃是透明的,但用燈光打在牆上,會變成黑色的影。這些對比都是有趣的地方。」

《第一屆香港觸感藝術節──觸感藝術展覽》

日期:即日至6月10日

地點:石硤尾白田街30號賽馬會創意藝術中心L0藝廊