港大副校長譚廣亨的太太覃恩美,是無綫第一期藝員訓練班學員,83年息影後,跟隨丈夫往英國,在當地誕下兩位千金,當個全職家庭主婦,每日送女兒上課後,會用空檔時間,四出遊走古董店,96年後回流香港時更把一屋古董以兩大個貨櫃運回來。逾百年的鋼琴、1907年人手刺繡的真絲小提琴保護套、18世紀的法國搪瓷鐘,全部都是他們對英國生活的一點思念。

記者:冉藹莉

攝影:梁志永

這個二千多呎的寓所,放着一部逾百年歷史的德國鋼琴,玻璃櫃裏有十多個古董鐘。兩張宮廷式的梳化,旁邊有個白色的火爐,上面放着雕花大鏡。站在放滿蘭花、勒杜鵑的陽台,遠眺海洋公園的山景,真會令人以為自己置身一所英倫大宅,她說:「我以前住在英國牛津的房子,兩層高,四房兩廳,全部擺放着這些傢俬。」

覃恩美是無綫第一期藝員訓練班學員,1972年畢業後曾經在港台、麗的及佳藝電視拍劇。於06年以業餘性質參演電影《師奶唔易做》,就憑此片競逐提名第43屆台北金馬影展金馬獎的「最佳女配角」。19歲那年在舞會上認識當時仍在醫學院讀書的譚廣亨,拍拖7年後結婚。婚後她隨丈夫往英國進修,自己就在倫敦著名的韋伯德格拉斯戲劇藝術學院(Webber Douglas Academy of Dramatic Arts)深造戲劇。她特別欣賞19世紀、英國著名小說家珍.奧斯汀(Jane Austen)的《傲慢與偏見》(Pride and Prejudice),她說:「他們不單止能描寫出人的心情有多勢利,更可以欣賞到戲劇裏的衣着及飾物。」

難忘牛津文化氣息

譚廣亨於1986年出任利物浦大學小兒外科高級講師,四年後再到牛津大學當小兒外科教授兼臨床醫學主任,一家又遷往牛津,一住便六年,就算回流香港大學,亦難忘當地的文藝氣息,要把當地所有傢俬遷回香港。覃恩美說:「牛津的文化氣息以至書卷味,在香港找不到一個地方可以取替。我所呼吸的每一口空氣,都有書香的感覺,令自己覺得很充實。」街上每一幢古色古香的建築物,令她對古物更為着迷,她說:「牛津有逾800多年的歷史,在街上行,看到的,摸到的,每一處的磚牆,我完全是迷上了。」

她一有空就往古董小店裏鑽,最愛鑽研古董鐘,懷錶及傢俬。除了看書研究,跟古董店老闆聊天,獲益最多。趁女兒下午三時放學前,她會坐火車到倫敦古董店走走,有時花一個多小時駕車到伯明翰的大型古董鐘錶展覽遊覽。譚廣亨就曾經在這個古董展上,買下一個比鋼琴更貴的古董譜架,送給現年27歲任職醫生的女兒Greta及24歲任職大律師的Isabel。她說:「我看到的時候很喜歡,但價錢太貴,結果先生把譜架買下。」價錢她早已忘了,只記得那是丈夫為拉小提琴的女兒們而買的。

那些年 天天逛古董店

說到印象深刻的古董展,定必是位於倫敦北部,早在1873年已被喻為「人民的皇宮」的亞歷山大宮(Alexandra Palace),每年舉辦五次全倫敦最大型的古董展。她說:「光是看展覽廳,場館裏的雕花裝飾,已是很美,何況是展品。」她喜歡用得着的古物,像古董鐘、懷錶或傢俬,能帶給她最大樂趣也是家中那座鋼琴。她在英國考獲八級鋼琴,最愛就是浪漫的蕭邦(Chopin)及20世紀的蕭斯塔高維奇(Shostakovich)。「我就是喜歡一些能讓我感動的東西。」

她一直想買一座古董三角琴,有次跟女兒的小提琴導師一同前往倫敦拍賣場,她一見到心儀的琴,便像修理汽車一樣,躺在琴底下,手執電筒照着發音板。她說:「如果發音板是裂的,即使再美的琴,也沒有用。」她又細心地檢查象牙琴鍵,確保每一個琴鍵都是原裝、完整及沒有裂縫。打開三角琴的琴蓋,裏面雕刻着出產年份「Paris Pramirt 1900」。她說:「1900年還未發生世界大戰,歐洲、英國正是維多利亞的盛世時期。如果是大戰以後,材料比較貧乏的話,製造出來的鋼琴可能也不是太好。」

結果這個有113年歷史,於德國西部「hümmel」小鎮製造,1900年於巴黎世博展出過的鋼琴就成這個四口之家的珍貴收藏。

百年古董鋼琴

已有113年歷史的古董鋼琴,琴上刻着「hümmel」是德國西部一個小鎮名字,鋼琴內膽更以德文寫着「Goldene Medaillen」(左圖),意思指獲得過金牌。琴內更刻着「Paris Pramirt 1900」(右圖),證明當年曾經在巴黎世博展出過,年份為1900年。

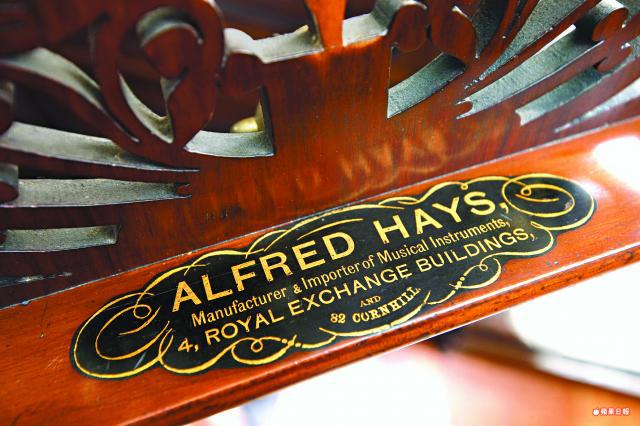

19世紀木譜架

覃恩美視為最珍貴的,是譚廣亨送贈的古董木製譜架,三母女平日都會用作擺放琴譜。譜架上的位置,刻有製作人Alfred Hays的名字及賣樂器的地點—皇家交易所(Royal Exchange Building)。估計19世紀時,專門買賣木笛的Alfred Hays於1565年建成的皇家交易所(Royal Exchange Building)出售這木製譜架。

名師小提琴 音色稱王

意大利柏爾馬(Parma)製造的小提琴,2002年製造,估值約5,000至10,000元歐元,由有名的小提琴木匠De Mori Federico製造。來頭不少的De Mori Federico,13歲時在法國家鄉已對製作樂器有着濃厚的興趣。他設計的琴,總是追求完美的比例,所有細節都經過精密的計算,而採用的漆料為蜂蠟及草本植物茜草油(rubia tinctorum root oil)。他製作的小提琴更於2001年意大利著名的Baveno小提琴製作比賽中,以其音色贏得最高分。

古董燒灰暖爐

她喜歡希臘海神,於是買下這個燭台,運回港後託朋友穿上電線改為枱燈,並放在加上雲石板的暖爐上。看似是茶几的暖爐,左右兩側各有一個手抽,約19世紀中期專門設計給大戶人家,好讓他們放在身邊取暖,「以前小姐要工人放炭在爐內,燒熱後,放在小姐身邊取暖。」

手製懷錶

她有十多隻古董懷錶,最喜歡這個用沙發形盒子收藏,約1820年製的英國懷錶,外殼為0.935純銀製,白瓷琺瑯錶盤。

手繪搪瓷鐘

蔚藍色的法國搪瓷鐘,源自於18世紀,花紋全部是畫家人手繪畫後再燒製而成,是她的收藏當中最名貴的。

一分鐘也不慢

20年前在古董店花逾萬元英鎊購買的紅色玳瑁龜殼古董鐘,她每八日便會上鏈一次,「這個鐘很準確,連差一分鐘都沒有。」

法國古董鐘

以透明玻璃蓋上,機件外露的古董鐘,為十九世紀法國的古董鐘,不會發聲,是她在倫敦專賣古董鐘的店舖內買到。

Hit一o下,動全新

即刻去Google Play Store, 下載【蘋果動新聞】新版Android App:

http://bit.ly/appledailyupdate

自力更新方法:

1)到 Play Store

2)搜尋「Apple Daily」

3)登入蘋果動新聞App

4)按更新,即可動全新

iPhone新版App,將於7月登陸