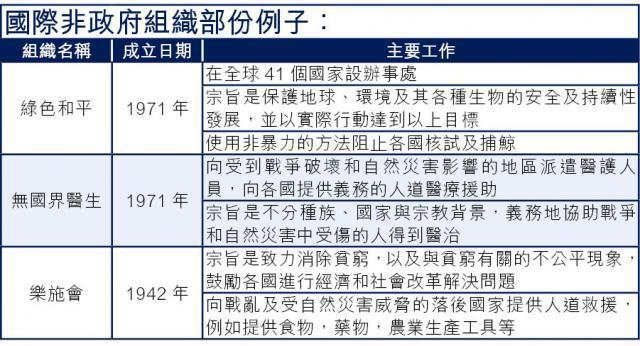

1.國際非政府組織定義:

泛指由民間人士所建立並獨立於政府,以解決各國/跨國問題作為主要目的的國際組織,都可成為國際性非政府組織。其工作範疇廣泛,包括環境保護、人道援助、消滅貧窮、監察各國人權狀況等不同範疇。

2.國際非政府組織的作用(對國際社會的貢獻):

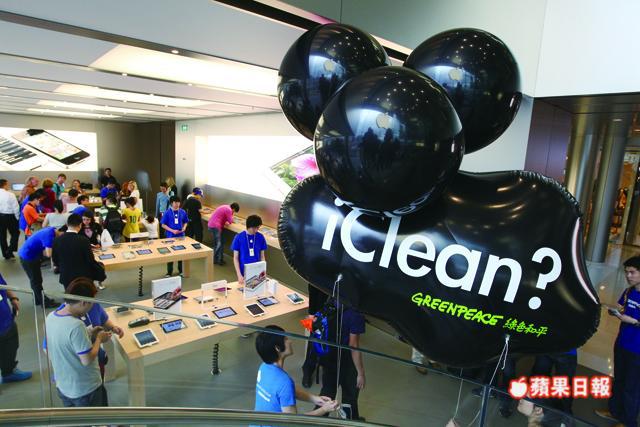

‧監察各國政府及企業:國際非政府組織以獨立身份去監察各國政府及不同企業,當出現問題時,便以壓力團體的身份出現,向政府或企業施壓,以改善狀況。例如綠色和平在2010年發佈《煤炭的真實成本》報告,揭露中國燒煤發電的過程中釋放大量帶有重金屬的煤灰,嚴重損害中國及鄰近地區人民的健康。成功迫使中國環保部在2012年將PM2.5納入《環境空氣品質標準》的監測之中。

‧另外綠色和平在中國各省進行實地調查,並在2011年發佈了報告,揭露Adidas、Nike、Puma等國際知名品牌的供應商在生產過程中將污染物直接排入河流,造成嚴重水污染。因此在北京、香港、全球多個地區,發起非暴力抗議行動及互聯網活動,成功迫使各大品牌承諾到2020年實現所有有毒有害物質的零排放(通識考試時必須理論及具體例子並重)。

‧為各國提供人道救援:相對於一個主權國家,國際非政府組織在人道救援上擁有更多的優勢,例如這些組織在遇到災難時,不會出現像政府需要向國會撥款救災,受到政客阻撓的情況,因此在救災時往往能更加迅速。同時非政府組織一般財政及行政透明度高,並且不受政治因素影響,容易受到各國人民的支持及信任,有助在災難時動員世界各國人民進行捐款救災,達到更好的救災效果(例如2013年四川雅安地震,香港人普遍支持捐款予NGO而非四川政府進行救災)。

‧協助解決國際糾紛:國際非政府組織獨立於任何政府之外,作為中立的組織有利於參與解決各國紛爭,令各國達成更公平的共識。例如1998年在美國加州成立的互聯網名稱與數字地址分配機構(ICANN)於1999年底制定了國際使用網絡域名的規則,協助各國分配IP地址,網域名稱管理等。減少各國就網絡使用而出現矛盾的機會。

‧提高各國人民公民意識:國際非政府組織所涉獵的社會議題廣泛,藉着行動提高世界各國人民的公民意識。例如於人權問題上,國際特赦組織致力於監督各國侵犯和踐踏人權的情況,提高了各國人民對自身基本權利的認識;於環境教育上,綠色和平、地球之友等環保機構都會大力推行各種不同形式的公民教育,讓各國人民思考個人對自然環境的角色與責任。無國界醫生為落後國家提供義務醫療服務,宣揚了人道主義精神,同時提高了世界各國對戰亂國家和落後國家的關注。

3.國際非政府組織的局限(不足之處/限制):

‧缺乏資金和執行能力:獨立性是所有非政府組織最為基本,同時最重要的特徵,但在面對國際問題上,國家仍是最重要的持份者。與主權國家相比,國際非政府組織的行動和號召往往缺乏權威,例如缺乏發展所需要的資金,缺乏執行任務所需要的人力支援,往往只能依靠不穩定的捐獻及志願者的協助,導致非政府組織未能有效解決其所關注的世界問題。

‧各組織欠缺有效統籌:由於國際非政府組織運作之機制各有不同,所涵蓋的議題範圍及服務範圍也十分廣泛,因此不同的國際非政府組織之間往往出現「各自為政」的問題,各組織之間缺乏協調往往導致資源重複使用和降低整體成效。例如滅貧的國際非政府組織甚多,但卻缺乏一個中央統籌的機制及組織,樂施會、宣明會等組織之間缺乏有效協調,導致資源浪費及服務覆蓋不全面的情況出現。

‧主權國家不合作態度:由於國際非政府組織關心的議題多涉及各國的敏感範疇,例如人權、環境污染、愛滋病等。各國政府憂慮內政、國家主權被干預及「國家機密」洩露。因此不少政府對非政府組織進行嚴格的規管。例如要求徵收稅項、工作報告、拒絕它們參與政府計劃等。以中國為例,中國政府對國際非政府組織持不信任態度,2010年中國政府指責樂施會是向中國滲透的組織,要求全國院校提高警惕,並中斷和樂施會的合作。

‧政府捐款失獨立性:國際非政府組織理應為一個獨立於政府之組織,但實際上他們的行政及財政往往與政府有一些微妙的關係。例如樂施會、宣明會、無國界醫生等組織都曾被指接受西方國家的政府捐獻。由於這些組織接受西方國家的資助,因此包括中國在內的發展中國家擔憂西方國家以國際非政府組織的名義干預他們內政,嚴重損害國際非政府組織的公信力。

撰文:HongSir

遵理學校通識科補習名師

(周二至周四刊出)

Hit一o下,動全新

即刻去Google Play Store, 下載【蘋果動新聞】新版Android App:

http://bit.ly/appledailyupdate

自力更新方法:

1)到 Play Store

2)搜尋「Apple Daily」

3)登入蘋果動新聞App

4)按更新,即可動全新

iPhone新版App,將於7月登陸