六叔邵逸夫幾十年來都愛穿度身訂做的白色恤衫,穿舊了領子和袖口易有破損,他就會派人把舊恤衫送到一向代他度身訂做恤衫的店,把領子和袖口換掉,翻新工程是重新訂做一件新衫的三分之一價錢,這件修修補補也捨不得棄掉的不是普通恤衫, 是香港最老的恤衫品牌Ascot Chang(詩閣)的出品,全球權威的奢侈品消費指南《Robb Report》、《華爾街日報》、《紐約時報》都把這個本土製作評為最佳恤衫訂做商。一件恤衫既是承傳了英國300年來的度身訂做(bespoke)傳統,也是上海老師傅一針一線的心思。1977年獲英女皇伊利沙伯二世冊封為下級勳位爵士的邵逸夫,果然還有這一點紳士該有的惜物修為。

記者:顏美鳳 攝影:黃偉傑

部份圖片由受訪者提供

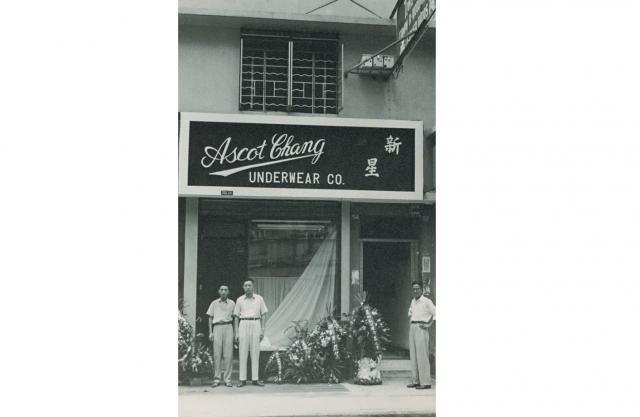

香港曾經有抹濃濃的英國風情,度身訂做西裝的洋服店聚集於金巴倫道,就像倫敦的Savile Row集合全國最好的裁縫,形成一條訂製西裝的男人街一樣;當時的紳士極講究,任何用以配襯西裝的配件如襯衫、帽子、手套就聚集於另一條叫Jermyn Street的街道;昔日的香港也依足英國這個傳統,洋服店在街頭,訂做恤衫的裁縫就佔據街尾。英國人又視恤衫為配襯西裝的配件,不能獨立穿着,是穿着於馬甲(背心)下面的襯衣,是貼着皮膚的下層衣服,就把它歸為內衣類。

當年在上海學會英國的裁縫技術後,帶着這門手藝到香港開店的張子斌與弟弟張德祥,看見香港已經滿街洋服店,於1953年就以自己的名字Ascot Chang開創了第一間專門度身訂做恤衫、睡衣的裁縫店。他們依足英國的傳統,在商店名字下面寫着underwear這個字。

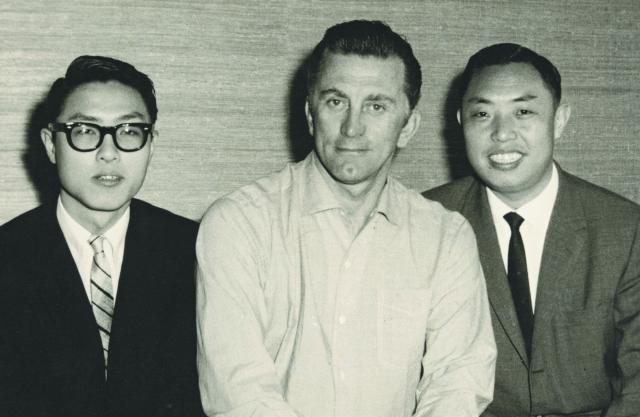

開業不久就吸引到一班上海籍的富豪客追捧,中信泰富前主席榮智健、中華廠商會副會長施榮懷、會董梅應春都是由開業幫襯到今日的。梅應春的兒子、米芝蓮一星餐廳Drawing Room股東之一梅慶豐,更從小到大都穿着爸爸在詩閣為他訂做的真絲睡衣。

手做變成一種奢侈

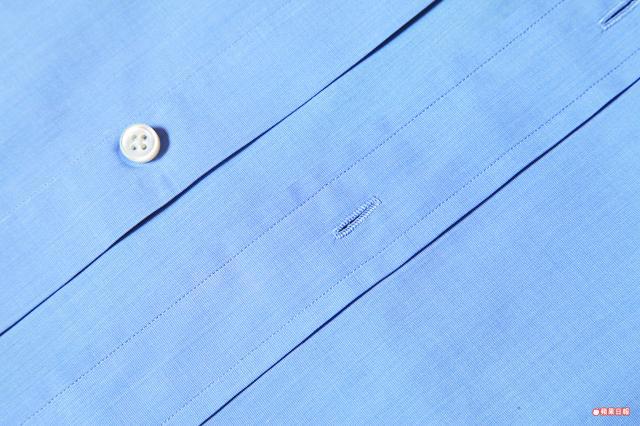

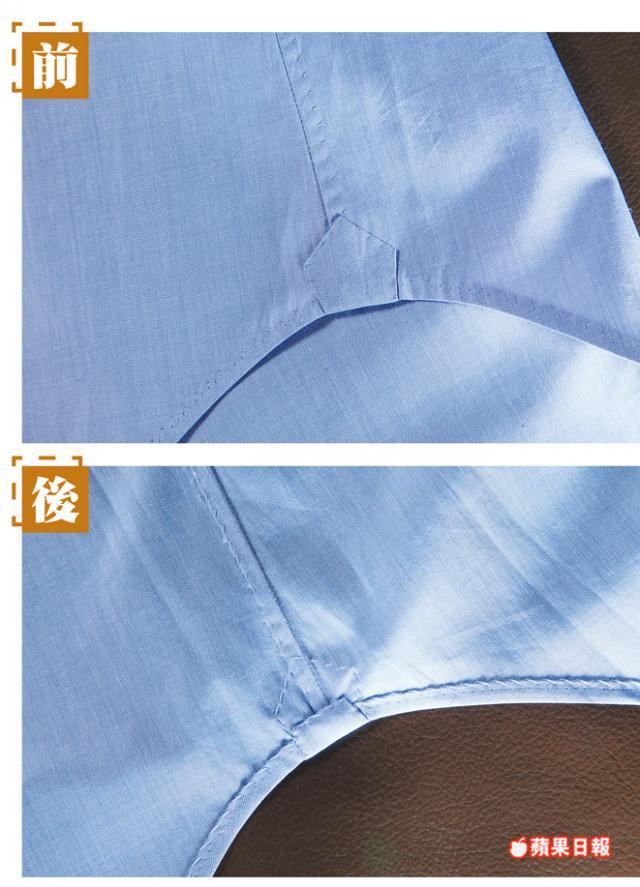

還沒有大量生產的工廠貨時,有哪件恤衫不是全人手做的?但今日手做已經變成一種奢侈。今日說人手做恤衫其實指用衣車以一吋22針的密度上領,上鈒,上袖之後,再在這三個位置用人手挑一道每吋有9針的線,作雙重保障。另外衫腳的位置當然不能如工廠貨般摺骨,而是用人手一針一線挑成,所以用手觸摸時,衫腳竟平順得好像沒接叠位一樣;鈕一定要用手釘,鈕門也用人手取代機械,一針一線開的。

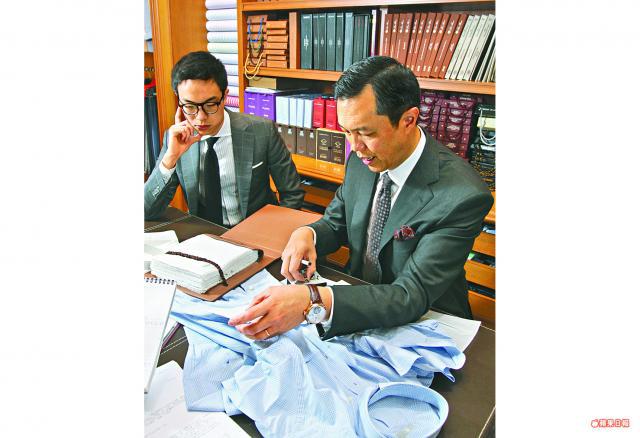

如果不是把恤衫拿到貼得到鼻尖的近距離,也看不到人手做的細緻針步, 單單這五個用人手縫的位置就已經涉及2,500多針,收費不過是比一般量身做的恤衫貴900元,他們一年才限量做40件左右。Ascot Chang創辦人張子斌的兒子張宗琪說:「老實說除了上袖時人手可以做到比機器更順滑的弧度之外,其餘位置,手做和機器的分別已經好難一眼看得出。」

享受300支雙紗的貼服

一般高級恤衫用的布料起碼達100支雙紗,「支」是指一磅棉花拉成840碼棉紗,100支就是一磅棉花拉成8.4萬碼棉紗。「雙紗」就是兩條紗織的布,摸上手已經是又輕又軟的了。張宗琪給我摸一下英國名布料縫製師Thomas Mason織成的Silverline range 300支雙紗,挺拔得來又貼服,要用這種布料做成一件恤衫最少要一萬元。布料也是一條不歸路,張宗琪將一片Loro Piana用90%茄士咩和10%絲織製成的布料在我的手背上熨了一下,那種既輕盈又溫暖的感覺令之前摸過的布料都全顯得不怎麼樣了。用這樣的布料做一件恤衫最少要1.8萬元,別人看不出分別,只有穿的人在享受。連張宗琪都說:「要好懂得恤衫的人才識appreciate的珍貴。」

不要說香港,連英國人也在拼口氣死守這點紳士的講究,起源於1664年的Savile Row聚集皇室御用的老裁縫,每一家都是二、三百年歷史的品牌,被英國人視為紳士文化的象徵,又平又快的速食時裝越衝擊,他們越把Savile Row quality守得越緊,只有位於這條街道的50多家店的出品才可以稱為Savile Row quality。2006年更發佈了一套全訂製(bespoke)的標準,規定衣服要依據客人的要求,手工量度、人手裁剪、手工縫製,還要求裁縫要有20年以上的經驗。

去年美國連鎖品牌Abercrombie & Fitch宣佈在Savile Row 3號開設童裝旗艦店,就引起守衞英國紳士打扮的組織「The Chap」上街抗議,拉着寫上「Give Three-piece a Chance」(給三件頭西裝一個機會)的橫額示威。

去年年尾英國國家歌劇院(ENO)才放棄死守穿禮服去看歌劇的規矩,不得不為那些會穿牛仔褲去飲宴、在辦公室踢人字拖的新一代打開大門,否則連歌劇也沒人去看。代表尊重、象徵英式傳統禮儀的三件頭西裝除了餐廳侍應、酒店doorman還有誰會穿?西裝早被唾棄了,英國人留下的也早被砸毀得七七八八,惟有一件恤衫,還留得下來。但一件手做的恤衫至少要等三至四個星期,活在快如閃電的網絡世界,要等多過兩秒就立即按掣掉頭走的新一代,會為那些自己感受得到但別人未必看得出來的細節等待嗎?只有名貴的布料,有一種經歷得起時間歷練的耐性,可惜視線長期聚焦於電話屏幕,連眼光都只剩下幾吋的距離,有幾多人還懂天長地久?

Long-lasting這個字代表甚麼?早晚會像Etiquette一樣沒人曉讀,也無人在意箇中意思。