小蒸籠,大智慧。中國的竹蒸籠,有說因戰爭而出現,可以肯定的,是數千年飲食文化的錘鍊。蒸籠由遠古的陶製到今日花樣多多,但傳統的竹籠最經得起百鍊千錘。揭開一個蒸籠,水氣氤氳,隨着一縷輕煙,讓人嗅到傳統堅毅的芳馥。

記者:陳芷慧 攝影:陳永威、伍慶泉

部份圖片:生命工場提供

茶樓谷起貧民手作

蒸籠的歷史源遠流長,但近代的政治,也似乎成了蒸籠發展的齒輪。

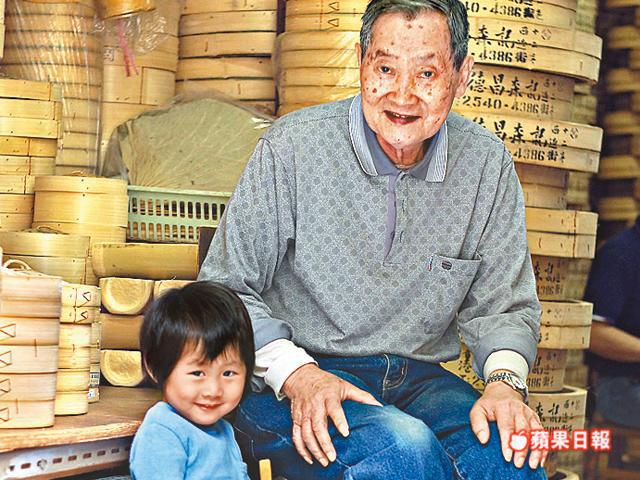

回說晚清十九世紀七十年代中,洋務運動進行得如火如荼。在廣州市郊的一處窮鄉僻壤,家家戶戶男女老幼都坐在茅屋家門前,以竹刀破削出長長的竹片做蒸籠,再挑往附近的市集賣給茶樓食館,生意倒算不錯。那時一戶做蒸籠的人家姓林,兒子林啟芬,在老而彌堅的蒸籠上學會了堅毅,想不到蒸籠的家庭手作竟能在廣州興隆街開寶號,取名德昌。江門、中山、珠海等地都來廣州取貨,一船又一船的蒸籠印着德昌的寶號運往珠江三角洲各地。可惜到了1938年,天空的太陽不再放晴,變成了日本的太陽旗,空襲警報響起,林啟芬及兒子林漢華放下手執的工具,逃往防空洞。重回街上,整條興隆街都陷於火海,心血化為灰燼,惟有帶着心中仍在燃燒的一點火,徒步走回鄉間,繼續做蒸籠到墟市買賣。

傳統蒸籠廿一吋

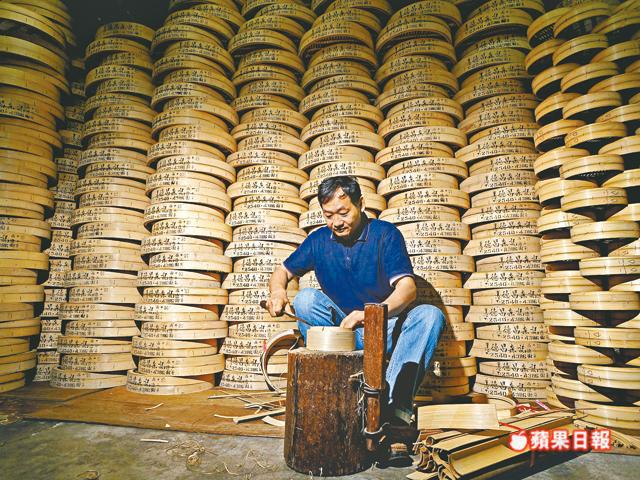

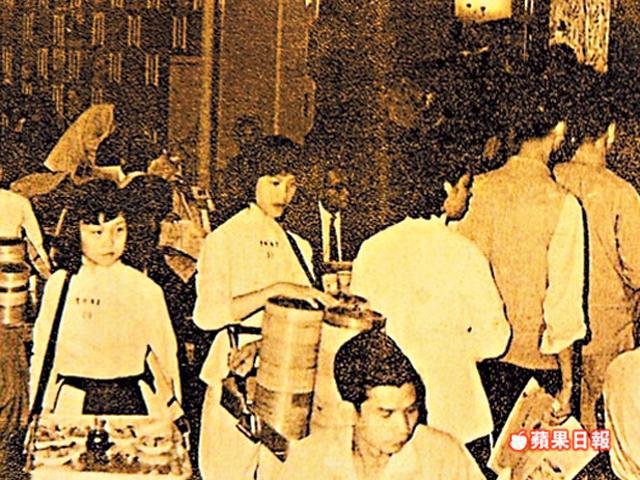

「中華人民共和國……成立了!」49年毛澤東宣佈新中國來臨。林漢華帶着兒子林鉅森隨着茶樓商家從廣州南來香港,在德輔道西電車路一幢唐樓繼續蒸籠事業。五十年代,廣州南來的茶樓都在上環、西環一帶,蓮香、陸羽、得雲、多男……還有石塘嘴的陶園、金陵等等,德昌的位置可謂集盡地利人和,茶樓商家都是廣州合作數代的老主顧。最初蒸籠只做直徑二十一吋的大蒸籠,行內稱大包籠。「喂,好靚嘅叉燒包!」那時的茶樓,總將一大批點心放在大蒸籠裏蒸,然後連蒸籠放在一個鋅盤上,用粗皮帶孭在肩上叫賣。及至53年,石塘嘴有茶樓轉用較細的蒸籠來裝蝦餃,於是茶樓點心與蒸籠大小齊起革命。到六十年代尾至七十年代初,茶樓侍應不再托着一個大包籠,而分大、中、小點,於是出現叉包籠、燒賣籠,然後到了八十年代開始,不少茶樓推出點心拼盤,於是十吋蒸籠又出現,這都造就德昌的生意蒸蒸日上。

中美建交衝出海外

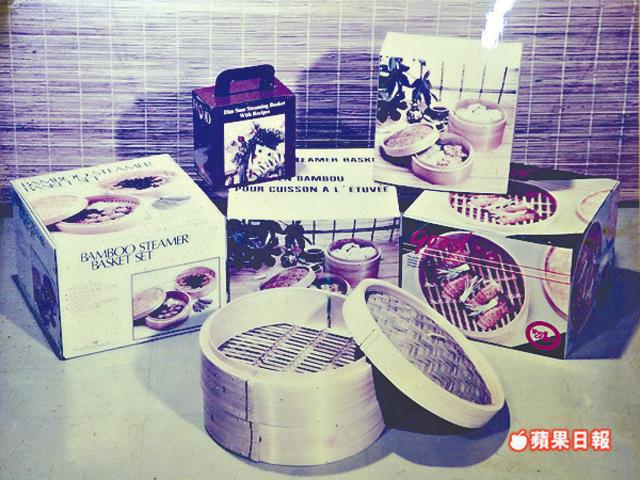

不過,蒸籠業最興旺時期,是中美建交以後。林鉅森將舖從電車路搬上西邊街,招牌上還加上森記二字,為蒸籠業翻開新一頁。「當時79年中美正式建交,美加歐洲等地掀起中國風,利潤多咗幾成,請多咗十幾個師傅,最記得嗰時仲用緊手鑽,日日下午師傅排排坐鑽蒸籠,就好似拉小提琴交響曲咁。嗰時有外國客想訂蒸籠,旅遊發展局就將德昌森記介紹畀佢哋,連美國Macy's都向我們訂貨。」林鉅森二兒子林應鴻憶述。到了八十年代中英談判,香港出現移民潮,不少老主顧移民,在外地唐人街繼續開餐館,德昌的生意亦大舉衝出香港。「外國人最鍾意講包裝,我哋仲用啲靚紙盒嚟包裝。」林應鴻說。有趣的是,放洋到海外,令蒸籠的變化更多,用途更廣。「近呢十年高檔次的酒家推出精美點心吸引外國人,一籠一個蝦餃、飲管包等點心,四吋籠於是出現;兩吋的蒸籠,就是數年前有外國客說要訂購來做禮物盒而製的。」林說。

現強敵有驚無險

不過,原來一個小蒸籠都遇過強敵,挑戰者就是不銹鋼蒸籠。「嗰時真係好擔心,啲行家都頭痕驚做唔到落去。」但當時有何對策?「其實蒸籠真係冇得點變,我哋惟有將聯合的藤線改為銅線,令其更堅固。另外就係將傳統蒸籠改裝成為鋼口籠,在蒸籠內框加上鋼邊,就更為耐用。」不過,原來不銹鋼蒸籠冇料到。蒸完有倒汗水,影響點心味道。竹蒸籠,其實完全體現出大自然與人類智慧結合的美好。「竹本身存熱,加上蒸籠內框與外框之間刻意留有一層空間,加熱時蒸氣就會在當中流通,熱力遍佈整個蒸籠,令食物得以乾爽,這層空間也有助保溫。」林補充道。將來世界是否能容得下一個竹蒸籠,沒有人敢說一個肯定。「我哋不斷求變,我一直構思用食用香油製作不同香味的蒸籠,讓食物加熱時添香味。」林應鴻說完哈哈大笑。

拼盤籠:

直徑10吋。八十年代茶樓興起拼盤點心,因此十吋蒸籠稱為拼盤籠。現在多為家庭用來蒸黃油蟹,尺碼剛好放入家庭式的鑊中。

叉包籠:

直徑6.5吋。以前專用來盛載叉燒包,因此又名叉包籠。

蝦餃籠:

直徑6吋。53年石塘嘴有酒家專用較細的蒸籠盛載蝦餃,因此命名為蝦餃籠。

燒賣籠:

直徑5.5吋。較蝦餃籠小,以前專用來放燒賣,現在用來盛載碟類的點心,如黑椒牛栢葉、牛肉球等。

平安包籠:

直徑5吋。傳統用來盛載平安包。有一次客人向德昌森記訂製來盛載柑和苦瓜作為新人的嫁囍禮物,寄語二人同甘共苦。

飲管包籠:

直徑4吋。近幾年點心越見精緻,上海亦出現飲管包,4吋蒸籠剛好。

禮盒籠:

由直徑3.5吋至2吋,不少人訂製用作盛載喜宴的回禮或禮物盒。

道聽塗說:韓信發明蒸籠?

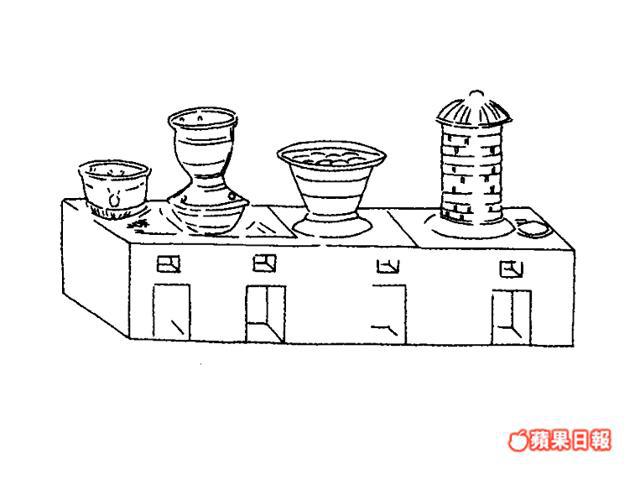

說到蒸籠在中國的起源,有個有趣的傳說。「漢高祖時期,將軍韓信行軍時以竹木製作炊具,利用蒸氣蒸煮食物,避免炊煙暴露軍營位置,蒸煮乾糧亦更易保存,是為竹蒸籠的起源。」事實上,有確實的考古證據證明,早在遠古時代,人們已採用竹來製作各種用具,而蒸這種煮食方法,亦早在周代已有記錄。古代「蒸籠」有陶及青銅製作,而河南密縣打虎亭1號東漢墓中出現的古代廚房壁畫,則是現存最早與現代蒸籠淵源的實證,距今近二千年。

有趣製籠工具:

製作過程:

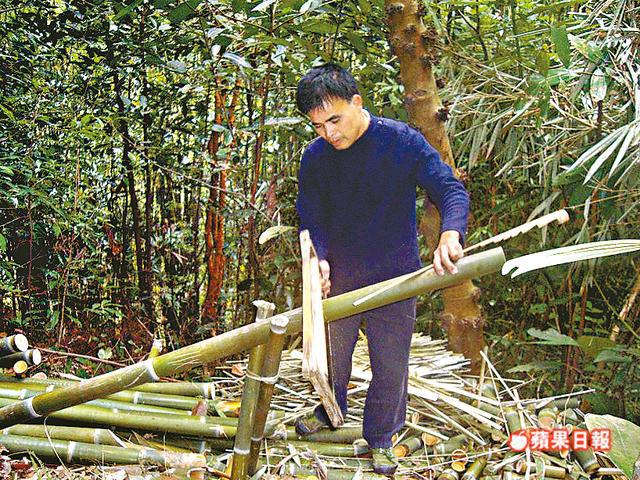

上山採竹。一般會用丹竹或羅竹製作。將竹破開,古時用炭,現在會以火輕焙,令竹由曲變直。

1. 先將丹竹浸水一晚以上,讓其軟身。

2. 將竹削皮、磨滑。以一片丹竹圍成圓形,用竹夾固定位置。

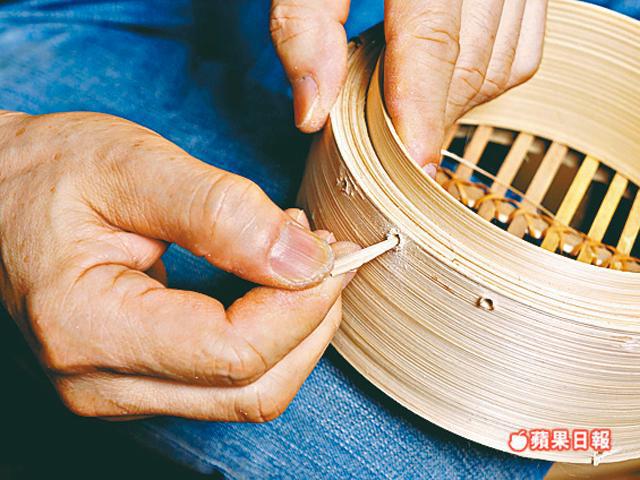

3. 鑽洞,穿上銅線。整理外形使其渾圓。

4. 削四條幼長的竹條,圍於外框內,再置上內框。

5. 以竹條排成籠底,再以藤線十字形紮實。

6. 將竹削尖成釘插入蒸籠固定即成。

物料效果大不同

一把年紀的蒸籠,也隨着時代而發展,出現了不同物料的產品,加上日本獨特的木蒸籠,實力互有長短。

膠蒸籠

優點:不易破損及隱藏細菌。

缺點:沾油後難以清洗。

不銹鋼蒸籠

優點:最耐用,易清潔。

缺點:水會滴落包點,且不夠存熱。

日式木蒸籠

優點:與竹蒸籠相似,能吸收水氣,保溫力強,使食物吸入木香。

缺點:不耐用,易發霉。