他只用左腳跳上藍、紅、黃的三色比賽場,對手是四肢健全的衞冕全國大學摔跤冠軍。他只用左腳跳,不是因為他右腳受傷,而是沒有右腳;不是摔跤摔斷了右腳,而是從來都沒有右腳。他沒有因為少一只腿而後退,反而積極進攻,利用低重心的戰術,和超人的手握力,重重壓住對手,又出奇不意地翻身摔投,一口氣連取七分,並保持到最後。全場陷入瘋狂,大叫 Anthony Robles,這個單腿小子奇蹟一般成為2011年全美大學摔跤決賽冠軍。

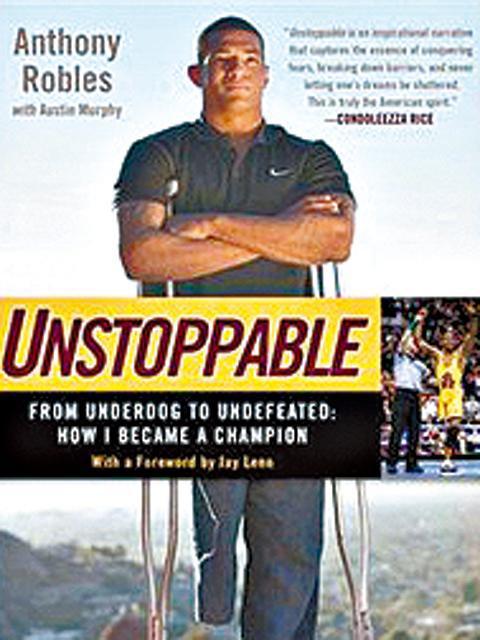

天生殘缺,父母離異,一貧如洗,Anthony比所有人更有資格自嘆「這些機會不是屬於我的」。可是他在運動中找到樂趣,八年級第一次被表哥摔得口腫面腫後,決心學習摔跤,由比賽的最後一名到所向披靡,更被譽為「UNSTOPPABLE」。在一次獲獎感言中,他的說話震撼了我:

”Every soul who comes to earth with a leg or two at birth must wrestle his opponents knowing it's not what is,

but what can be that measures worth.

Make it hard, just make it possible and through pain, I'll not complain.

My spirit is unconquerable.

Fearless I will face each foe for I know I am capable.

I don't care what's probable,

through blood, sweat and tears, I am unstoppable.”

筆者從來不喜歡看摔跤比賽,比起MMA或UFC拳拳到肉,摔跤手總是在地上扭作一團,難分難解。看過UFC的可能對「The Hammer」 Matt Hamill有印像,戰績11勝4負,6次KO,是一位力量敏捷兼備的搏擊明星。從他經常扭抱的地上打法,看到他原來出身摔跤運動的端倪,但想不到的是,他和Anthony一樣,是天生殘障的運動員。

Matt天生失聰,由媽媽和公公撫養,公公拒絕他入特殊學校,拒絕讓他學習手語,希望他和正常人一樣成長。可是事與願違,小時的他完全無法和人溝通,被同學排擠,只得哥哥陪伴。直至他遇上摔跤運動,他過人的體育才能被發掘,也開始被同學接納。聰明的Matt學懂了讀唇,接受教練的指導,出色的摔跤表現,令他獲得獎學金升讀著名的普渡大學,可惜因為新環境未能配合他的殘障問題,迫令他退學。經歷低潮的Matt得到家人全力支持,重入大學,又學習手語和聽障隊友一同發奮圖強,最後連奪三屆全美大學摔跤冠軍。

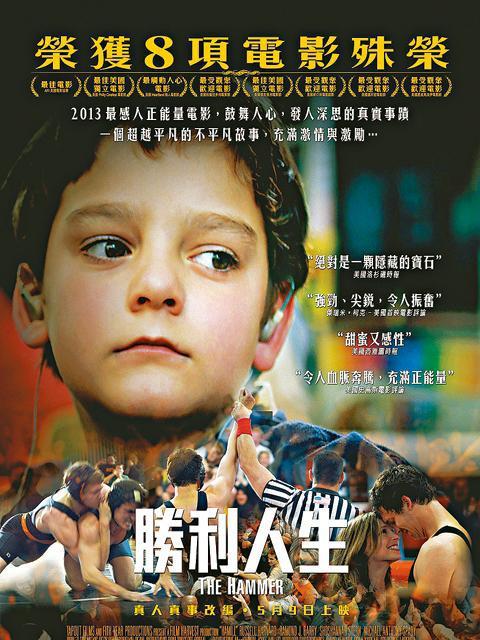

Matt的奮鬥故事被拍成電影《勝利人生》(The Hammer),最近在香港上映,筆者和朋友們成立的慈善基金贊助了一班聽障小朋友,一起到戲院看了一場優先場。電影的主要角色都由聽障人士飾演,讓觀眾看到失聰世界十分真實的一面。雖然中段以手語溝通為主,電影變得出奇地寧靜,但沒有削弱電影的可觀性,摔跤場面拍得很明快可觀,親情和友情亦感人至深。另外電影把聽障人士從嬰孩時期到大學校園面對的複雜問題,刻畫得十分「入肉」,是一套有血有淚亦令人反思的電影,是很不錯的心靈勵志小品。

放映會後,我們和全場小朋友和家長一起午餐,言談間得悉香港聽障小朋友日常生活面對重重困難,尤其是教育上只有寥寥可數的主流學校,能透過中文大學和賽馬會的支援,提供「手語雙語共融教學」。不少家長不惜從新界搬到九龍東送子女入學,但課程屬試驗計劃,能否持續仍然未卜。希望社會人士能夠多些關注,建立共融社會。這些聽障小朋友未必要像Anthony和Matt一樣轟轟烈烈學摔跤,可是當看見他們在成長路上被摔倒時,我們絕對有責任成為扶持他們的夥伴。

作者:柳俊江

(mailto:[email protected])