提起元朗傳統豪宅,自當想起乜園物園,何曾知道有條禾稈冚珍珠的客家村落,叫崇正新村,隱藏着佔地過萬呎的豪宅。時空撥回30年代,當客家遇上西方,那些中西合璧的建築藝術,至今依然耐看。

記者:邵超 攝影:伍慶泉

模特兒:Jennifer Yu(Jam Cast)

民宅成古蹟

在古物古蹟辦事處已評級的1,444座建築物裏,新界村落的古蹟多是祠堂、宗廟、書室等公用建築,但元朗十八鄉崇正新村的卻全是住宅,跟它相類似的,還有元朗大旗嶺村。或許恰恰因為古蹟是民宅,才讓它們寂寂無聞,崇正新村最為大眾熟悉的,應數飲食名人徐蒝曾在村裏開設私房菜館「徐蒝野家菜」。崇正新村約有逾430間房屋,大多是低矮的本地石屋和客家傳統民居,共有5棟一級至三級的歷史建築,分別是錦安廬、慎德居、林屋、蘭欽樓和舊差館,皆是建於30年代,各具風格。當年客家人是海外華工的重要勞工來源地,30年代,無論是捱完豬仔、或是印尼的梅縣華僑富商,路經香港返鄉時,獲悉新界土地可自由購買及建屋。相對於較動盪的中國大陸,英治香港的環境較安穩,加上香港的地理位置又處於家鄉與南洋通道之間,於是決定花上大半生的積蓄,經由南北行(昔日香港一種商行)引介在元朗買地建屋,崇正新村便是一條以梅縣歸僑及同鄉,以及國民黨移民組成的雜姓客家村,把梅縣客家建築文化引進香港。梅縣的圍龍屋建築,與北京四合院、陝西窯洞、廣西欄杆式和雲南一顆印等,合稱中國最具鄉土風情的五大傳統住宅建築形式。

民間信仰融入居所

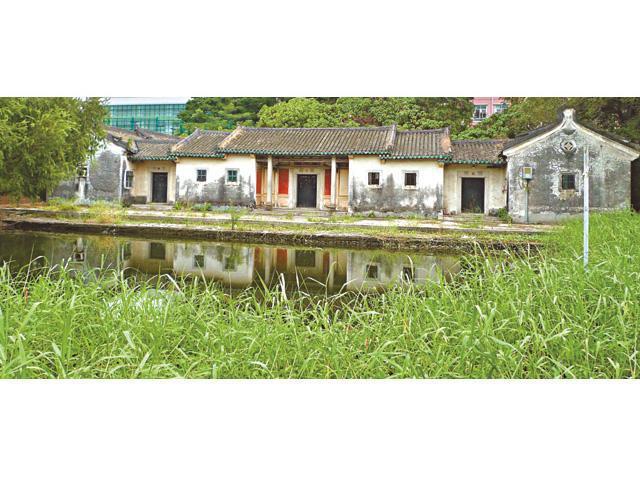

村裏規模最大的慎德居,俗稱大梁屋,是村內唯一被評為一級的歷史建築,雖屬私人宅第,但第四代屋主梁先生十分歡迎喜歡古建築的人士入內參觀。慎德居最搶眼的是佔地很廣,達11,000呎,以主屋為中軸線,兩側有橫屋,有雕花簷板、壁畫和對聯,在村裏是數一數二的華飾。主屋和左側橫屋始建於1936年,右側建於1956年。「當年是四個梅縣同鄉合資買地建屋,1934年聘用蕉嶺縣47位泥水匠,歷時兩年多,耗資2萬港元興建的,花光錢便繼續打工存錢再建屋。建屋時很巴閉,睇風水,睇方位,擇吉日上樑辟邪,房子座南向北,北望家鄉。」一打開正門,眼光越過兩廳之間的天井,可直視供奉祖先神主牌的正廳,領略客家人宗祠和居所合一的建築模式和精神。像梁生雖住在另一座村屋裏,退休後每天在曬場晨運後,依舊進屋打掃及拜祖先。

慎德居一直是村裏的主要活動場所,其中一個業主梁幹臣,是印尼白手興家的傳奇華僑富商,對於教育甚為關心,1957年開始在慎德居辦學,為村民子弟提供教育,後來捐出土地興建崇正新村小學。昔日村民大多耕種和養豬養雞,梁先生說小時候在露台極目張望都是農田,耕牛處處,最遠可看到后海灣,當地漁產如基圍蝦和蠔都十分豐盛,隨着80年代經濟起飛,元朗村民轉打工廠工,后海灣的魚塘、農地返歸自然變成濕地,崇正新村的豬舍改裝成廉價房舍出租,吸引更多梅籍同鄉定居。新界老照片稀缺,只能看文字資料,幻想昔日村民提供乳豬予遊客和駐港英軍的盛況,當時的養豬戶,應該發夢也想不到世上竟有哮喘豬。

對比正在翻新中的林屋,同樣近80年老屋,慎德居原來的象牙色漸已褪色,32間房大多丟空,部份租予印尼鄉里,部份杉木已遭白蟻侵蝕,大感可惜,梁先生大嘆評級意義不大,政府懶理,多年來只有台灣某電視台來此拍攝客家圍龍屋的故事。「你看馬六甲、新加坡和澳門的文物保育多好,都是政府出資的。」他是看到附近的林屋維修,才後知後覺可以向政府申請歷史建築維修費用,幫忙申請的香港中文大學建築文化遺產研究中心副總監羅嘉裕亦覺可惜,說:「一年只可以申請一次維修費,最高一百萬,像林屋,費用只夠重鋪瓦頂和髹漆,下年須再提交申請以進行其他維修。」慎德居的規模比林屋大,梁先生便怕未及維修,屋已倒了。有人故意改裝歷史建築盼除名賣樓賺快錢,有人盼保留祖屋卻無力復修,多少歷史建築都只淪為紙上明星。

中西合璧精品

慎德居固然是客家民居大宅的典範,羅嘉裕對照元朗其餘三家30年代前後梅縣大宅的中國建築元素,反映當時民居建築漸漸由中式過渡至西式的演變,不同的師傅師承自不同的文化,造型風格各異。「凹頭潘屋最傳統,仍然用上大量青磚及木結構,八隻木獅子雕刻亦是全港獨有;其次是水盞田村嶺梅莊,主要以紅毛泥及石建造,前半圓有池塘,後半圓營造稍高的小山丘,擺有五行石,代表構成宇宙的金木水火土,在建築裏隱含對陰陽、天地的民間信仰。崇正新村林屋則是石屎結構,裝飾更西化,但基本空間佈局仍是中式。」他指香港梅縣客家大宅的主人大多在海外居住多年,像林屋第一代主人是毛里裘斯華商,有可能把個人喜歡的西方元素引入傳統建築裏,讓我們看到中西合璧的精采建築:「你看林屋的師傅已能善用石屎技術,硬淨程度比現在的十年廿年樓更堅固。」花得起的時間,與追求卓越工藝的舊時代,師傅不知豆腐渣為何物,永遠是最好的。