小學課本都有教,香港開埠的時候,是個美麗的漁港。去年12月31日起,香港水域內禁止拖網捕魚,以保護海洋生態,解封日未定。拖艇雖然仍可到中國海域捕魚,又遇上5月休漁期。其他小型船如釣艇、圍網船雖未受限制,但已逐漸成為夕陽工業。這個漁港,關於魚的一切,幾乎都可冠上「末代」二字,無奈,但只能樂觀面對。

記者:陳慧敏 攝影:林栢鈞、陳慧敏、部份相片由受訪者提供

沒有就是沒有

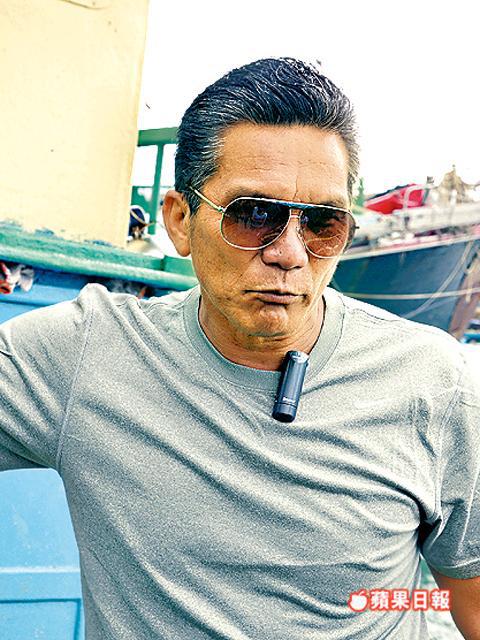

海上遊民好易認,黝黑的膚色,粗糙的膚質,深又密的皺紋是為基本,腳踩黑膠拖,笑起來眼瞇不見。今次領我們出海觀摩的郭約翰,無論外形、甫士、語氣,似十足四哥!我們採訪郭約翰的圍網作業,堂弟郭偉明、拖釣的朋友吳先生都來了:「我們來玩的。看你們工作也有趣。」然後少有地閒坐船上,跟我們喝汽水,迎着海風吹吹水,輕鬆得像郊遊。

船駛到芝麻灣十塱,那是郭氏兄弟的家鄉,魚在哪兒,他們最清楚。堂弟郭偉明說,他們從爺爺那代已是家族式地捕魚,以前逐條魚釣上來,養大了爸爸五兄弟。現在幾叔姪都以圍網船捕魚,當年一家九口,七兄弟姐妹同擠在船上幫忙:「當時我們沒屋企的!親友全都住在船上,新年時叔伯們的船全聚在一起,走來走去,就拜年了!」以前爸爸那輩,看水流,聽船底,就聽出附近有沒有魚,今日科技進步,船上都裝了雷達,天生的民間智慧先行一步消失。

現在是淡季,5月中起外國又休漁期,但七、八月旺季時候,他們試過一次收成百多二百擔,噸來兩噸的魚穫:「拿到不要(魚)也試過!」那現在禁止拖網以後,你感到魚量有增加起來嗎?郭約翰:「在我們而言,魚是甚麼時候都有的。冇起上來你說到天花龍鳳都沒有,講乜都係假。」

我們是最後一代

圍網船在香港水域,未受拖網捕魚禁制影響,做圍網船船主,為甚麼也是最後一代?郭約翰叉起腰:「這麼辛苦,誰肯做呀?現在的船油費又貴,香港也沒了捕魚空間。人工也貴,怎麼捉怎麼賣都追不上通脹。」原來開一次船,單是油渣錢都要上五千元以上,還要出糧給船上的漁工。像郭約翰這隻30呎的圍網船,每次出海最少要七個漁工,四個在船上放網,三個在小船圍網,加上開船的郭約翰,及打點一切的兄弟,最少要九個人。外表總是笑嘻嘻,無憂無慮的郭偉明,原來也因為找不到工人,已經兩個月沒開船,郭約翰:「好多人到南中國海去捕魚轉型,更多人是賣船。九年免費教育大家都讀書啦!用不着過我們的苦日子!這代人捱不住的,我有子女想做我都會阻止他呀!」

逮捕 失魂魚!

下價人食下價魚!

圍網過後,順道也到吳先生的拖釣艇去參觀,他一腳踢開船艙蓋,艙裏滿滿是這兩日間從蒲台島捕來,外形像淡啡色白鱔的「假油錐」,至於正確學名是甚麼,三個大男人也答不上來,就知道:「香港人不要的,下價嘢冇人食的。」為甚麼是下價魚?不好吃?約翰:「多骨,燜同蒸都得,口感跟鱔差不多。佢天生係下價魚,市面唔興。我哋下價人食下價魚。」聽落實在係有骨,一句下價人,一句唔興,就是沒落的理由?

被遺忘的水上人

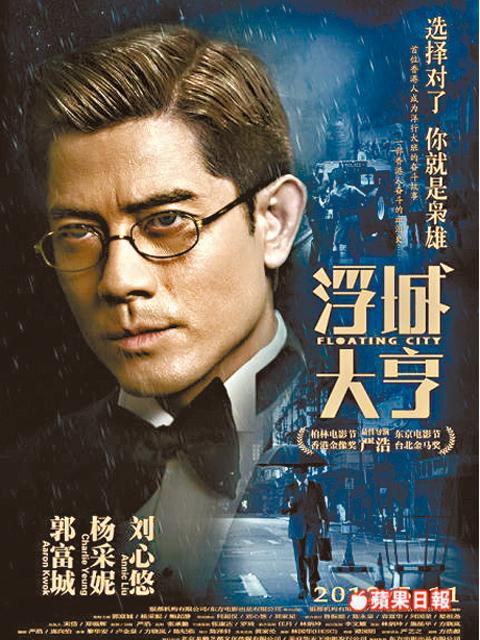

去年12月,攝影作家黃劍虹與姜紹輝合力出版了《最後的水上人》,記錄了拖網作業結束前,受影響漁民的故事。為了做資料搜集,她看遍了圖書館裏,跟漁民有關的香港年鑑,四出搜括書籍,方發現那比郭氏大海撈針捕魚更艱難,黃劍虹:「原來香港好少關於漁民方面的紀錄,文學作品幾近冇,紀錄片極少,連電影都只得一兩套。好奇怪,香港不是漁港嗎?漁民卻像個被忽略的群體,多年來看不到詳盡的生活紀錄。」

香港漁民是漸次「被遺忘」,然後「被消失」的。六十年代出現了捕魚機器,七八十年代,漁業佔了香港大部份生活經濟,魚產量多到可以出口。香港水域的魚穫於80年代驟減。去年12月以前,黃劍虹訪問了多個末代漁戶,有人呻到樹葉落,有人慶幸終於可以退休。漁業萎縮,誰對誰錯,有理說不清。黃劍虹:「漁民們或許真的不夠知識水平,不明白他們的捕魚方法是否真的破壞環境。但他們更不理解的,是政府填海前會向漁民徵求意見,漁民說了填哪個地方會改變水流方向、哪裏會影響魚穫,同時政府一邊說環保,一邊帶頭去填海,更大幅度地破壞海洋。」

後記:長洲海有水龍捲

採訪前的一夜黃雨,海面風浪大作,郭約翰晨早提醒我們食暈浪丸打底。海上遊民,對海洋又敬又畏,與大浪相搏的驚險故事,避得就避,但我還是想聽。郭偉明:「沒你們想像中多啦,一年之間也只三幾次啦。」三幾次?「出海了還是要逼住做的。像昨晚翻風下雨,長洲外海有水龍捲,都吹反了兩隻作業中的手釣船及放網船,新聞都沒報。我都試過光天化日遇上水龍捲,幾級風浪,船是不會沉的,只有旋轉式的風浪,才會把船扯沉。」