嘉華國際(173)主席呂志和每次光顧創發潮州菜館,必點清蒸海三刀、白灼響螺,蠔烙與薑薯糖水都是配角;一條賣二千多元的海三刀加一個大響螺又二千多,看似簡單的一頓飯卻價值不菲。法國人也嗜魚,曾拜Alan Ducasse門下又是香港Spoon開國功臣的黎子安(David),由開辦連續兩年成為米芝蓮推介的法國餐廳On Lot 10起到今日已是五家餐廳的老闆,這三年間他每天從不間斷地親自走到街市選購海鮮,只為爭一分鮮,引得小小超李澤楷連番包下整家餐廳,要他親自煮最拿手的Bouillabaisse(法式海鮮濃湯),鍋裏盛着滿滿的海上鮮,連湯汁都是用石崇魚熬的。

掌握海洋脈搏的人都知道,從前一至三月有紅衫魚,五、六月有魷魚,秋天有黃花、三刀,八月至十二月就有方脷,大鷹䱽一年四季也有。

昔往已,今日的海洋脈象奄奄一息,連吃海魚都變成一件很奢華的事。

記者:顏美鳳 攝影:程志遠

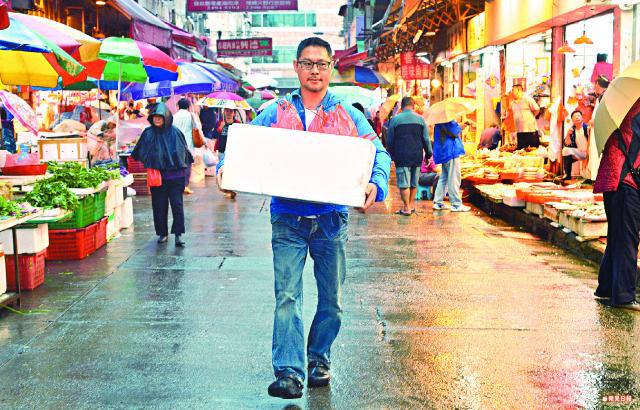

那天在黃色暴雨下David連雨傘也懶帶,穿了風衣就冒雨走進旺角奶路臣街街市,興記魚檔的老闆一見他到來,就展示一對紅鮋,魚兒生猛得一打開發泡膠箱蓋,就渾身是勁地凌空躍起兩、三呎;David付過錢就急步逐個魚檔觀察,每個檔主見到他都會將收藏在暗角的好貨色拿出,今早還在海裏暢泳的鱆紅、三刀、海鱸都成為他的囊中物。

求好魚 跟魚販打交道

David四處搜索街市內一對八十多歲的釣魚兄弟,他們每日大概午膳時間都會將自己當日釣到的魚穫席地出售,通常不夠15分鐘就售罄,因為老饕都知道,網捕的魚一大群擠擁在魚網時魚身難免碰傷撞損,影響肉質食味;逐條上釣的魚肉質完美連魚身都份外光亮,一眼就看得出來。這天他沒找到釣魚兄弟的蹤影,卻在其中一個魚檔,找到一條套上小膠環的紅雞,膠環用以區別這魚是釣獲而不是網捕,即使價錢貴出三成David也一樣把牠買回來。

從前在三藩市的法國餐廳任職,當地有最新鮮的蔬果,回歸香港當Spoon餐廳的先頭部隊,香港又有品質舉世聞名的海產,水域滙合了中國海沿岸流、南中國海流和黑潮三種沿岸流,魚類極之豐盛、三年前開始當上老闆兼主廚,全權掌控一個廚房,他就放肆地將本地出產的海鮮放進自己的餐牌。知道今日靚海魚難求,必須混進街市,每天風雨不改地去買魚,跟魚販建立關係才能買到好貨。「每日從漁民的魚穫裏面見到季節性,令我產生好奇,更想capture到這個大自然的節奏。」曾經在加州柏克萊大學讀藝術史的他,每日都會用隨身數碼相機拍下街市內見到的魚,打算輯錄成書,用圖片記下海洋的裊裊餘音,用廚藝演奏出海洋的音韻。

別人提倡不吃海魚吃養魚,「像飼養吞拿一樣,要以吞拿、沙甸等小魚去餵飼,一樣影響食物鏈。吃幾多份量比吃那些種類更重要,珍惜材料、吃少些。」難得找到一條野生的三刀,漁民都習慣不打鱗就烹調以鎖魚鮮,但David最怕一邊吃一邊吐魚鱗,他改以香草包着魚身跟其他海鮮一起煮,既保鮮又吃得利落。馬友、方脷的味道已經夠鮮美了,他還要用小蝦、大蜆熬的湯半煮焗,大海的甜美都盡滲魚中。11月的深海大海鱸條條肚內都是脹滿的魚春,他會把黑松露加入原條魚春內再用豬網油包裹着油炸,形成一層又薄又脆的外皮,一咬開裏面顆顆魚春的鮮味像海水一樣湧出。

不壓價 創發盡攬靚魚

小店的熟客都知道不必翻餐牌,直接問David當日搶到甚麼海鮮回來就吃甚麼,沒誇張,今日的海中鮮真是靠搶回來的,九龍城的創發就是David的勁敵,熟悉魚市場運作的人都知道創發只求好魚從不壓價、現金交易,漁民一捕獲近年幾乎絕迹香港水域的花金豉、沙鯭,第一時間就送到創發。潮州人吃魚多過吃飯,上品還是次貨逃不過十多歲就出海捕魚的創發傳人陳金松的眼睛,四十多年前父輩創立這食店就定下不議價、不拖魚販數的規條,好魚自然湧上門來,但連這個魚專家都在慨嘆今日好魚難求。「本地龍蝦、琵琶蝦我一、兩年沒見過了。」他惟有賣澳洲龍蝦。「廿斤重以上的大馬友才有種甘香,但已經好難找了。」有段時間大馬友絕迹香港水域,平時一斤賣二百多元,缺貨時偶爾找到一條就賣到三百多元一斤,他們眼也不眨地買回來。「有乜辦法,𠵱家個海咁,魚只會越來越少越來越貴,吃慣海魚點可接受養魚呢?幾貴都要買。」

自作孽 水質污染靚魚絕迹

今日香港深圳填海工程頻繁、日以繼夜的挖沙工程等近岸作業、煤氣公司、電力公司在海底鋪的管道像海底長城,阻礙了水流令海域養份不夠,珠三角工廠林立,排出的污水影響水質。現時一條賣四千多元的海紅斑、三千多的方脷當年都不過是中價魚,廿斤重的大馬友豐盛得要曬成鹹魚,從前一到中秋艘艘漁船都滿載着當造的黃花魚,染成一遍金黃的景象都早已流逝,千金耗盡只為即將消逝的海魚滋味。