昔日抽居屋是大事,承載着中低階層買樓的夢想,等攪珠結果的患得患失,較看夏春秋主持的《六合彩》更刺激。今時今日回看第一代居屋火炭穗禾苑,屋宇保養稍遜,但「一樓圓滿」引來習習涼風、八成八實用面積和無敵景觀等美好價值,依然歷久常新。

記者:邵超

部份攝影:陳盛臣

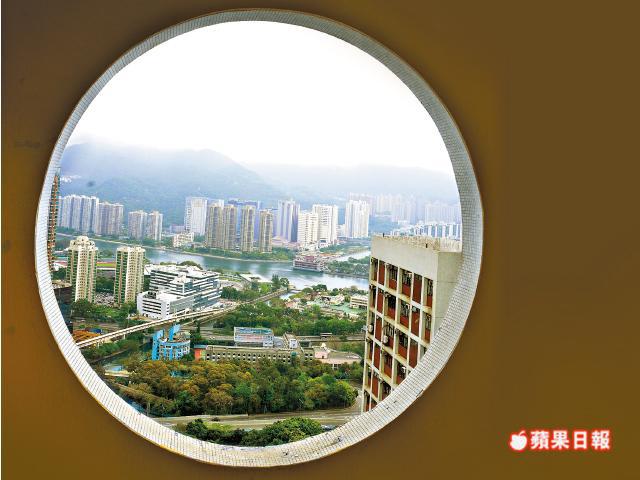

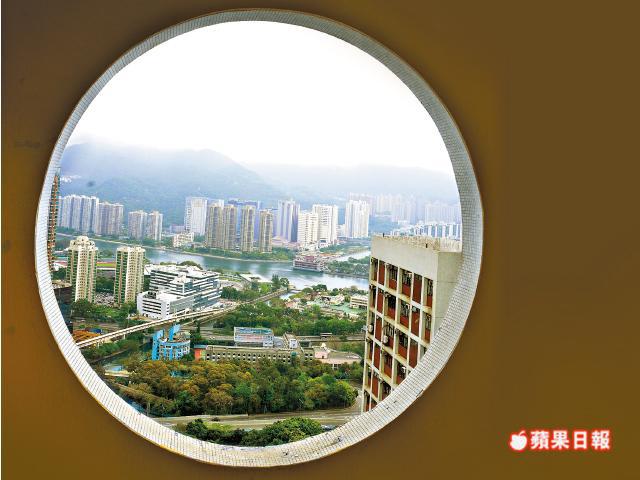

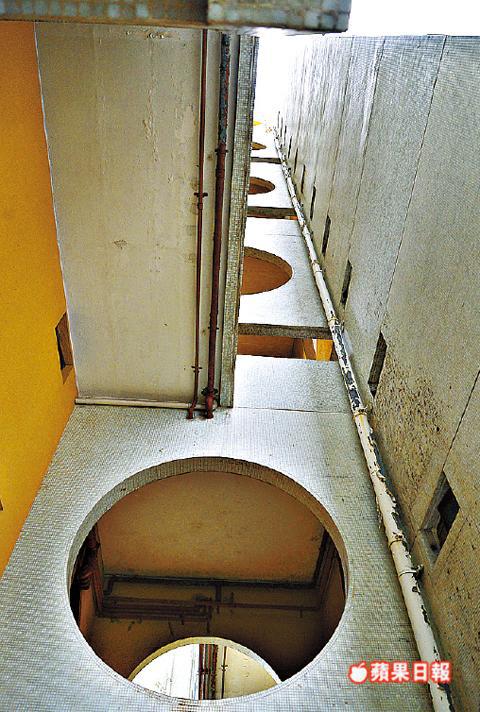

居者有其屋計劃於1976年由前港督麥理浩爵士提出,提供公屋以外的選擇,幫助不合乎入住公屋但收入不足以購買私人樓宇的人士置業,被視為麥理浩任內其中一項德政。首批於1978年推出,第一期居屋共有六個屋苑(不計私人參建居屋),分別是觀塘順緻苑、沙田穗禾苑、香港仔漁暉苑、何文田俊民苑、葵涌悅麗苑和柴灣山翠苑。個別居屋被評升值潛力低、用料差。不過建於火炭半山的穗禾苑,作為其中一個居屋典範,出名實用間隔四正,部份單位景觀,甚至比今日山下的御龍山更佳,應可剔出此黑名單。屋苑分兩期落成,一期建有六座、二期則有三座,兩期之間由升降機及有蓋行人天橋連接。九座大廈分成三組,每三座排列成「品」字,而三組的排列亦是「品」字,每個「品」字環抱着各自的廣場、花園及遊樂場,並設有有蓋行人通道直接通往商場和街市,空間設計全採開放式,所以走到哪兒,風便跟到哪兒,不禁想像打風時會怎樣。除了風無處不在,處處可見圓形,建築師在設計上加入大量圓形元素,在方形建築中,增加了視覺上的層次感。要數印象最深刻的圓形細節,便是大廈頂層那個兼具裝飾與通風功能的大圓窗,正正框着東南方向的城門河兩岸景色,伴着涼風吹送,名副其實在看風.景畫,較諸在天台無遮無掩欣賞,多了一分趣味。想起香港人向來最喜歡東南向的單位,加上坐擁這個無敵景觀,難怪屋苑以此座向的單位售價最高。居高臨下,很多單位也可眺望沙田谷、沙田馬場、禾輋邨、瀝源邨以及吐露港。唯一美中不足的是,屋苑樓齡逾30年,外牆稍欠保養致影響觀感,得回看當年剛落成的圖片,感受一下最美的時光。

奢侈開放空間

有留意居屋的人,會發現荔景翠瑤苑的外形,跟穗禾苑猶如雙生兒,原來均由歷史悠久的建築事務所巴馬丹拿所設計,其後的公屋興民邨,也是按穗禾苑的藍本設計。屋苑落成翌年,便因獨特設計而獲香港建築師學會銀獎。樓宇外觀上是十字形,但鳥瞰時像一個風車的車葉,後期居屋如龍蟠苑、天馬苑、明雅苑、彩蒲苑,亦是風車形,但穗禾苑的特別之處,在於內部單位分佈為錯層式。一般大廈逐層逐層蓋建,各層有獨立的電梯、防煙門和走火通道,所有單位是處於同一水平面,但穗禾苑共高36層,每層十二伙,卻不是各單位都處於同一水平面,有人形容像豪宅一梯一伙般,擁有較好的私隱,三層共用一部電梯,所以電梯只能到G、3、6、9、12、15、18樓……餘此類推,同層每三個單位為一組,共用一條樓梯,創造出更多的開放空間,走向十字任何一翼,都可以一眼看盡三層的單位。這有別於一般公屋長走廊設計,加強通風及採光,闊落的電梯大堂原意是鄰舍溝通的場所,加強社區關係,減少罪案的發生。這天步出電梯後四處參觀,這種奢侈的空間設計,只能是一個年代的產物,注定不能在寸金尺土的香港發揚光大。當然,獲獎的設計有利也有弊,大部份單位要上落半層至兩層,梯間不夠寬闊,對於長者及殘疾人士就有所不便。

宜居小社區

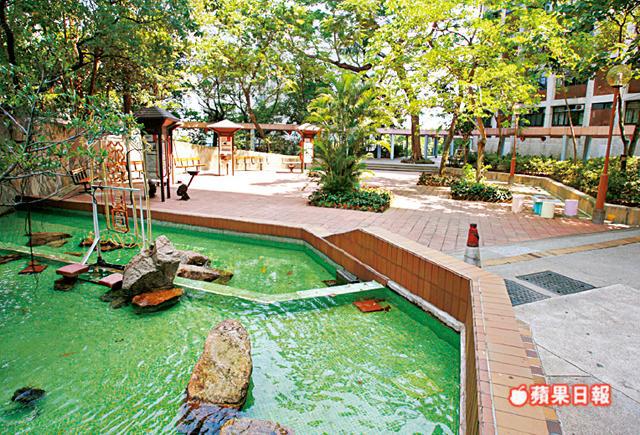

屋苑距火炭火車站約十五分鐘步程,設施不多,但倒算自給自足,設施依山而建,商場、街市、巴士站和社區中心,處於同一水平,學校、球場、泳池則在下方,這些公共空間的設計也很「奢侈」。5,000平方米的商場和街市是相連的,主要通道採用方頂拱形通風位設計,引進更多天然光和鮮風。有同事的朋友住在這兒,最欣賞屋苑寧靜,學校遠離民居,不受學校鐘聲影響,而且附近有燒烤場,爐位散落在山坡各處,顯得錯落有致,且多有大樹遮蔭,如此這般,即使住在山上也有多元化的康樂活動,倒認同這是一個宜居的屋苑,難怪邨內有為數不少、住了三十多年不願搬離的「原居民」。作為外人,頗欣賞老牌屋苑座椅多,當中一列遠眺山下景色的座椅尤其貼心,不致浪費美景。

穗禾苑擁有88%超高實用面積的優點,靚則榮登新界居屋樓王,2、8號單位尤其受歡迎,二手市場由去年起不斷破頂,看屋苑樓下地產舖成交紀錄,平均呎價(實用面積)逾五千,仍然相對低廉,最瘋癲是一宗七千多。(翻看房委會資料,屋苑當年首次推出樓價為$100,200 至$252,700,出售不用補地價。)

老文具店$1有交易

曾在穗禾苑居住的名人有古巨基、梁詠琪、何家勁、鄭融等,屋苑內的文輝書局老闆彭玉英也屬邨內名人。書局自屋苑落成便開張,見證着商場的興衰,也成為老街坊的聚腳點,她更身兼屋苑小業主聯會主席。在這裏,仍然可以找到九十年代文具店的寶物,像書籤、心意卡、體育用品等,想起彭玉英那一句:「現在入書局,怎像這裏仍買到$1的東西!」放眼自己的社區,文具店早變種精品店求生,跟$1文具同樣瀕臨絕種。