八十年代起中式餅業受到西餅熱潮的衝擊,大家族的餅家大花金錢進行改革,改包裝改商標,大生意不愁後繼無人。然而,青衣涌美老屋村(簡稱涌美村)一家小餅家,商標改不了,亦只有兄弟二人兩雙手,努力,為了甚麼?

記者:陳芷慧 攝影:陳永威、劉永發

哥,我要走了

「哥!我要走了。」十年前,三弟余潤宗一口氣吐出幾隻字。哥哥余潤榮早知弟弟一家申請移民美國,為的是姪兒接受更好的教育,那有反對的道理?冷不防來到當下,哥的心一陣抽緊,像被人拉起,懸空,再掉下來。「好,有乜需要就開聲!」哥回應。然後他又再低頭搓着粉糰……一天就這樣過去。半夜時分,哥獨自在舖,凝望紅色字樣的招牌「大歡喜兄弟老餅家」,在今夜顯得格外刺眼。還記得1978年,大歡喜從青衣大街搬來涌美村時,父親特意親筆在招牌上加了兄弟這二字。一家八兄弟姊妹,就是交給潤榮和潤宗兩兄弟承接。他們從不問情由,亦沒有甚麼壓力,當時只是「哦」了一聲欣然接受,反正從小到大都是這樣默默在幹。直至數年前父親過世,想不到一個小叮嚀在哥的心中吐絲作繭,想到餘下一人的光景,他關上燈。

你阿爸夠勤力

余大媽十八歲成婚,今年剛好八十有一,半世紀以來,每天都由她來開舖。還記得六十年代末至七十年代初,唐餅業最興盛,小小的大歡喜也得請四五個餅師。66年開業那年,潤榮13歲,潤宗11歲,兩兄弟跟爸爸學做餅。以前青衣水上人居多,特別愛唐餅,尤其打風日子,整條村的人都來買唐餅作食糧。走到八十年代,經濟起飛,大餅家開始開拓市場,大歡喜這些小餅家開始受到西餅熱潮的衝擊,也得做起包點來。「以前打仗時,潤榮阿爸喺廣州間士多賣餅,唐餅包點乜都學。其實佢阿爸最想兩兄弟守住間舖。」余大媽說。

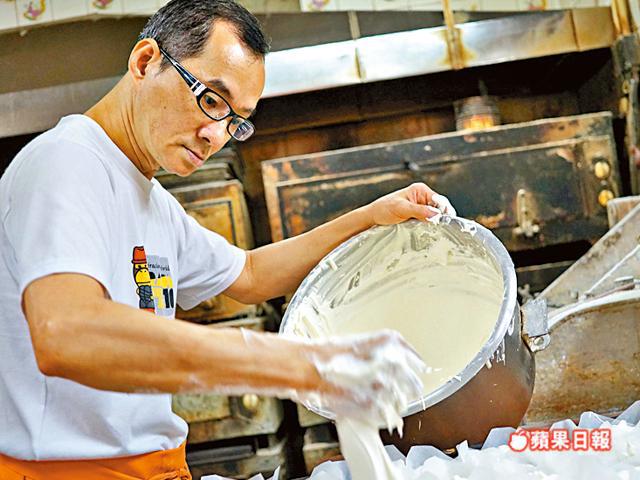

從丈夫、三父子、兩兄弟,最後餘下潤榮,惟有她在前舖看得最清。不知從那時起,潤榮好像附着爸爸的靈魂似。他學習父親的耐性,雞仔餅他堅持先混好南乳餡,逐個包皮,餡料均勻之餘,面厚底薄,吃出鬆化口感;炒米餅同樣不省工夫,自家炒香米碎,磨成粉末,新鮮炒香混入花生和椰絲,即入爐焗製,米香全都黏在味蕾上。一吃,母親便吃出是丈夫的功架,有時候余大媽在舖前看着他,眨眼間還以為是丈夫的背影。潤榮不但做餅,甚至是一舉一動、聲線都與他爸一樣。「當年我最鍾意佢哋阿爸夠勤力,呢個仔似到十足!」余大媽經常說。數年前余大媽不斷催迫潤榮結婚,「你都成五十幾歲人,好快啲結婚喇!」,「得喇!我有分數。」簡單而機械式的打發,然後潤榮又把自己鎖進餅房裏。「佢最緊張就係細佬潤宗,一星期打兩次電話,成日擔心細佬唔適應。唔通真係要潤宗返嚟先肯步出餅房嗎?」大媽說。

哥,我要回家

半夜,焗爐仍然低沉地顫動。準時六時正,三弟潤宗從餅房走出來,迎接來開舖的母親。「余大媽,你兩個仔真係乖,由細到大都喺舖頭幫手。」郵差每天送信,還送來這句話。「潤宗嘅仔女都大學畢業喇,咪喺美國返嚟幫阿哥囉!」余大媽說。潤宗半夜做西點,清晨潤榮來接替做唐餅,中午,弟回舖,一人做餡,另一人包皮,搓出一對久違了的笑容。哥會心微笑,只是暗地裏擔心弟弟與弟婦分隔二地。「擔心乜鬼吖,細佬同老婆一日講兩次電話。人哋仔女都大學畢業,你個仔都只係四歲。」潤榮終於幾年前成家立室,余大媽想着小小的孫兒,便咯咯地笑。盼望兄弟手中圓圓的雞仔餅,與對岸一輪明月相映照,同一天空下,每天都是花好月圓。曾經分離又再聚合,中式餅業越是難做,兩雙手能否守下去?只見一隻蝴蝶破繭而出。

有段古

據說清朝咸豐年間,由廣州海珠區成珠樓的婢女小鳳所創,故稱為小鳳餅,又因鳳俗稱為雞,又名雞仔餅。話說當時小鳳的主人伍紫垣吩咐她弄製點心宴客,惜家中無預備材料,便把月餅的五仁餡,加梅菜等做成小餅,甘香酥甜鹹兼而有之。

有段古

嚤囉酥又名甘露酥,起源說法不一。有說它源於三國時期的甘露寺,亦有說因為當年在嚤囉街賣到街知巷聞,所以便以「嚤囉酥」命名。

有段古

據說宋末,在陽江城的一位婆婆,將鍋巴泡湯當飯吃,吃剩的鍋巴曬乾後加糖烤烘成為粉酥,便是炒米餅的雛型。

大歡喜餅家(2495 5262)

地址:青衣涌美老屋村44號地下

唐餅名店發展史

中式餅家二十年代起開始流入香港,很多餅家都是大家族經營,當中恆香、奇華、榮華更成為領軍品牌。及至五十年代,中式餅家在香港才開始成長,不少餅家在深水埗、元朗等區開設專賣店。八十年代,香港經濟開始起飛,大餅家開拓海外市場,在美國和台灣等,都開設了零售商店。不過,西餅店在八十年代末至九十年代盛行,令中式餅業受到衝擊,促使大餅家紛紛改革,從商標、店舖、包裝全面改革設計,不但打入年輕人市場,更成為遊客必買的手信。

1921:恆香老餅家

原先是茶樓恆香棧,四十年代改名為恆香茶樓。為吸引一眾輪候中的客人,恆香向他們售賣老婆餅,成為第一家引入廣州小食老婆餅的茶樓,令恆香老婆餅聲名大噪。及至八十年代,舊式茶樓漸漸消失,恆香停辦茶樓,只餘下餅食業務。

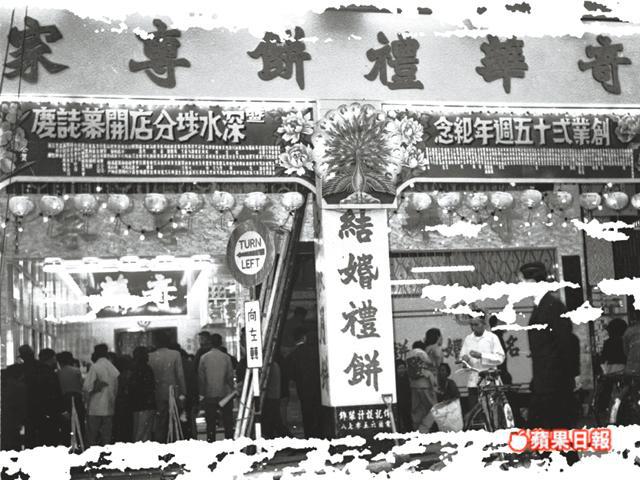

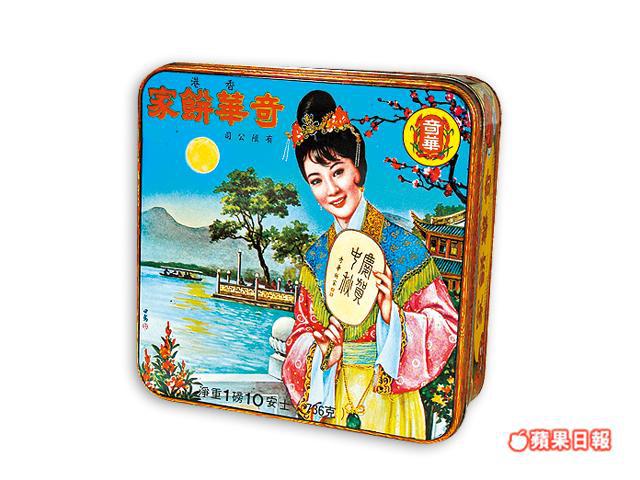

1938:奇華餅家

黃業榮在油麻地上海街創立奇華餅家,主打中式嫁喜禮餅。九十年代受到西餅衝擊,其子黃錫祥接手,決意將老餅形象改為現代化。將公司商標、餅食包裝、店舖等換上新設計,月餅由紙盒換上黑色鐵盒,提升品牌格調,甚至將月餅盒的嫦娥改為皇帝,象徵尊貴,打入年輕市場。

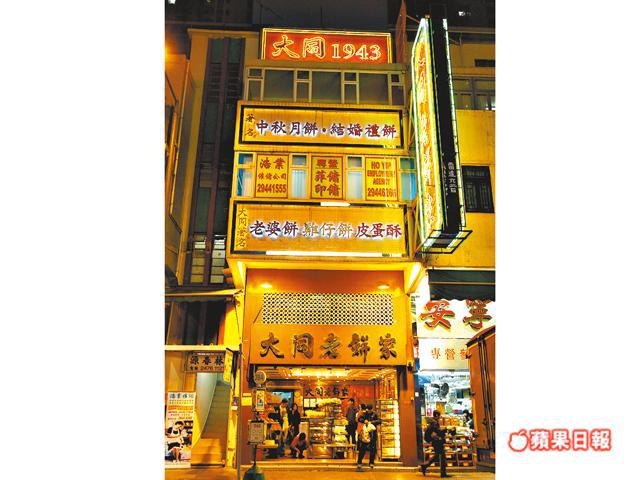

1943:大同老餅家

成立時適逢戰亂,大同寄寓世界大同,人人有飽足。起初大同做花生糖、麥芽糖等,兩年後轉做雞仔餅、光酥餅等中式餅,五十年代末加入西式麵包。但大同老餅家至今最暢銷的仍是月餅,其特有的十黃月餅更是城中名人的心頭好。

1950:榮華餅家

原為酒樓經營茶市、中式禮餅及月餅業務。及至七十年代,於元朗開設大榮華酒樓,自購元朗廠房作發展餅食業務,並於青山道開設首間門市及開始出口月餅至世界各地。97年進行西化改革,重新設計公司商標及發展新產品。而它是首家於機場開設零售分店及網上商店的中式餅家。

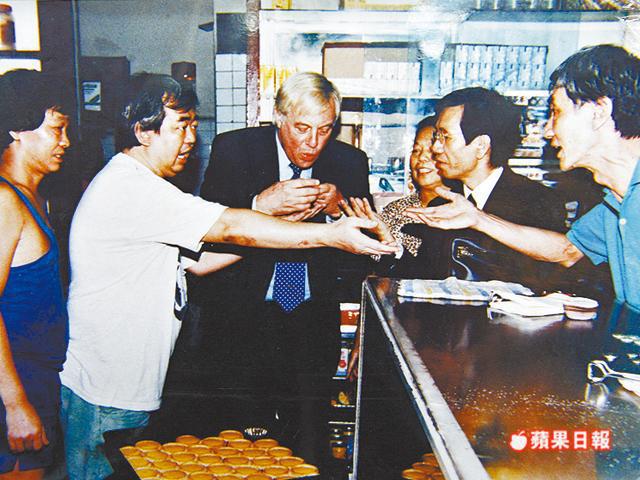

1954:泰昌餅家

於中環擺花街開業,店舖以蛋撻打響名堂,港督彭定康更讚是世界上最好吃的蛋撻。搬舖重新啟業後,蛋撻人龍成為一時佳話,更引入芝士蛋糕的西餅小食。