嬰兒平均一天睡20小時;一歲嬰孩一天要睡13小時;青少年一天睡9小時;踏入40歲、9小時;50歲、6小時;年過65,一天只睡5小時,可是也睡不穩。香港中文大學問卷訪問了過千名70歲以上長者,近四成出現失眠。而美國研究:70至90歲長者,因為呼吸失調,平均一晚醒來21次。

醒着的時間越來越長,做甚麼好呢?

作家俞若玫最近每星期都有兩天,和土瓜灣的街坊在一起:「我堅信銀髮一族有自己的感性、美學及想像,只是我們沒看見。」這些街坊都年過65歲,住在土瓜灣老舊失修的十三街,市建局把這些舊唐樓的外牆塗上不同的顏色,在作家筆下,詩意地被稱為「花被十三街」。

把銀髮族的力量迸發出來,抖動「花被子」,為社區注入活力。俞若玫二月第一次開會,只來了五位老人家,大家看着土瓜灣的舊照片,開始說故事,長者人數越來越多,越說越遙遠、越說越神奇……

六十、七十年代,是老人家心目中的「美好年代」:只要肯做,甚麼工作都找到。婆婆說:「七十二行起碼做過七十行,女人可以一邊煮飯、照顧小孩,一邊在家車衣、穿膠花、縫假髮,拿各種各樣的製品回家加工,不識字,一樣有收入。」

伯伯話:「韓戰時期,有軍艦載着美軍的屍體經過香港,會找人把屍體托下,運去醫院處理,每條屍五元!當時去工廠打工月薪不過十多元,這五元好恐佈,也好吸引!」

婆婆又提起:「女人命好賤,男人在外邊惹了性病、瘋了!回家和妻子繼續行房,就可把瘋『賣』給妻子,那女人從此惡病纏身,被人隔離,直至病死。所以有順德女子,養蠶編織能賺錢,嫁了也不落家、不上床、不同居,回門就繼續住在娘家,大時大節才在父家出現。有婆婆的『大媽』就是這樣的剛烈順德女子。」

以24個單字測試記憶力。20歲的受試者平均能記得14個,40歲可以記得11個,60歲記得9個,70歲僅僅記得7個。

記憶力一直在衰退,可最後仍然留在腦海裏的,是甚麼?

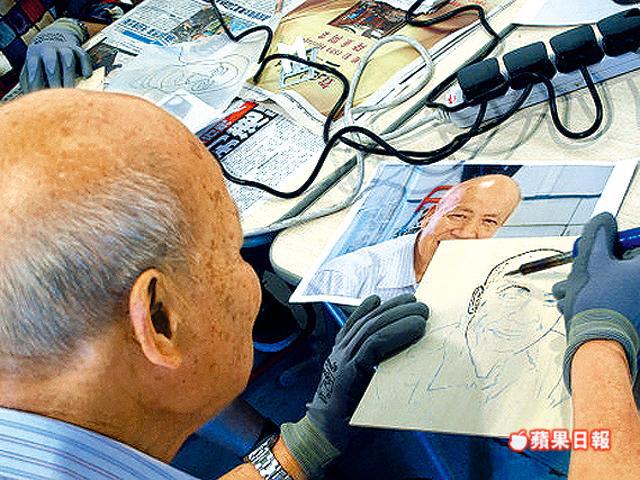

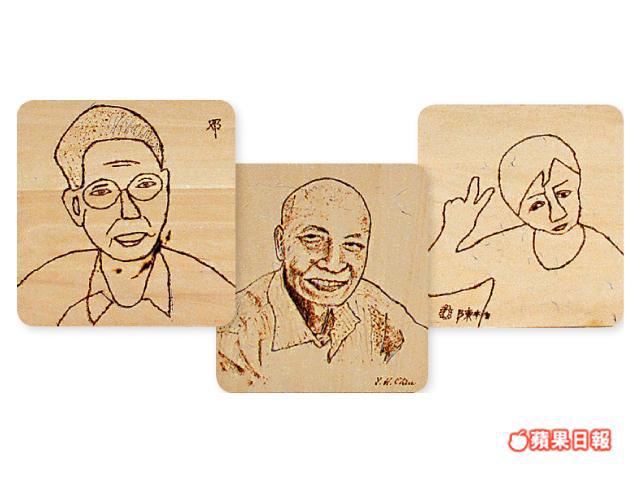

每星期一天是自由談天,另一天,俞若玫帶來不同的藝術活動:玩剪紙、做拼貼、播放俄國動畫大師的《我的怪爺爺》(My Strange Grandfather),去看香港藝術家尹麗娟的個人作品展《書.本》、與多媒體創作人吳家俊一起在木板上燒焊出自己的畫像,還有和劇場工作者丸仔一起跳舞!

「我很喜歡Creative Aging這個說法,想為銀髮族建立Art Engagement的可能,除了飲茶、吃包,還可以打開長者的藝術能力,更多去表達自己。」俞若玫說。

跳舞那天,我也去了。老人的身體,出乎意料地柔軟,暗藏武功。我要和一位伯伯跳鏡子舞,學着他的動作,伯伯竟然邊跳邊耍了一段太極!婆婆左右搖擺,帶着節奏,顯然是懂社交舞的。玩足兩個小時,我都累得不願動了,只想揮揮手,婆婆還在跳:「我們早上已經晨運了,今日第二次做運動啦!」

不理肚腩會否顯出來、不管髮型會否變亂、臉上有皺紋又怎樣,身體終於是自己的了。沒有指定動作、沒有要死記的舞步、就讓身體放開擺動,這一刻,滿場銀髮自由旋舞,好美。

1981年到2011年間,香港65歲及以上的女性人數增加了145%、男性上升215%,八十年代男女平均預期壽命都不到80年,而2011年女人平均可活到86.7歲,男人80.5歲。一方面香港人全球最長壽,同時香港長者自殺率亦比歐美國家高三倍──為何捱得過戰爭暴動,卻捱不過長壽的晚年?

這一天婆婆臉色不好,原來年過百歲的媽媽剛剛去世。大家談起死亡:「哎!總有一天死㗎啦! 自己都七老八十,一早都有準備……」

這一天伯伯拾了好些淪為垃圾的年桔、花盆,搬過來,大家一起換盆加泥重新種稙,還新種了九層塔、豬母菜:「土瓜灣一直是工廠區,空氣不好,灰色的;最想這裏多點綠色,有花、有樹。」

作者:陳曉蕾(mailto:[email protected])

相片提供:Peter Bird、Cally Yu