台灣人張鐵志做《號外》主編,含意可大可小,張主編快人快語:「你們是覺得,《號外》現在大陸老闆、台灣人主編,代表香港淪陷了嗎?」In Mandarin。

因劉夢熊而上位的《陽光時務》老闆也說國語,翻開編採名單,超過一半名字是國語拼音。Since when講香港事的香港雜誌已經不由香港人話事了?錢他比我多腦子也是他比我好嗎?「你有焦慮。」張主編診斷,是句號不是問號。嗯,焦慮的含意,可大可小。

記者:劉嘉蕙

攝影:許有達

我有你所不認識的香港

香港未揭過《號外》的人都知道《號外》,曾幾何時代表香港如何文明時尚與進步,這些年認為它今非昔比的固然大有人在,但你怎能不承認,總有些烏煙瘴氣的日子,你走過書報攤看到它,不自覺慶幸了一下,那種心情用廣東話形容大概叫……「好彩,你仲喺度」。

《號外》在香港很legendary,台灣人張鐵志知道,legendary這個字甚至是他拋給我的,以前他把《號外》當手信,「我一向是它的讀者,有朋友去香港都請他帶一本回來。如果《號外》定位為城市文化雜誌,過去二三十年我想不起台灣有類似的雜誌。」

去年底《號外》找他當主編,他幾乎一口答應,用他的說法,他勝在「亂七八糟的事都關心」:張鐵志本行是學術,是美國哥倫比亞大學政治學博士,另一大興趣是搖滾音樂,在音樂圈有許多好友。寫專欄近廿年,他的文字遍及兩岸三地,包括《新世紀周刊》、《南方都市報》,出過幾本書;09年擔任台灣《旺報》文化副刊主任,來港之前是《陽光時務》台灣總監。問他有沒有看高登,他會答你「高登友」的族群性格,在大陸稱為「屌絲」,跟「高富帥」是對比;而要觀察香港政治氣氛,他會看陳雲的facebook,「我對香港理解不比編輯們差,我有你所不認識的香港。」說時不帶猶豫。

死亡與重生

做《號外》主編,你看是一份工,他看是一場運動;他要的雜誌不只是旁觀者、報道者,而是參與者、推動者。

「我要比香港人更Radical。」

「我希望《號外》成為參與香港變化的一部份力量,變化可以是社會文化,甚至是政治上。」他強調,政治是廣義的政治,即如何讓社會進步,「不是那麼直接,我們畢竟不是《陽光時務》,政治可以有不同的方法說。」

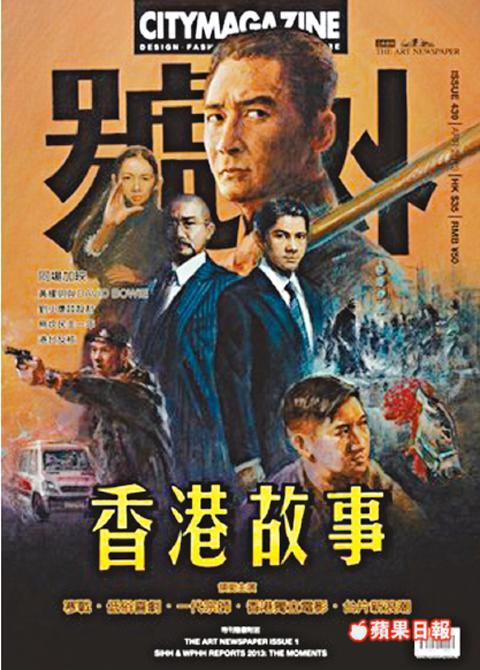

譬如,用音樂的方法說:3月的封面是獨立女聲張懸、岑寧兒和盧凱彤;又可用電影的方法說,像4月這一期「香港故事」,「我們對香港主場的立場很清楚,對合拍片是懷疑的。」

「民主就是讓多元聲音可以表現出來。身在香港,我感覺大家擔心的,是外面的力量關住裏面的聲音,不管空間身份經濟還是政治,怕社會到頭來只剩下一種方式、一間大房子──其實我覺得那是中國模式,就是有一個很巨大的東西,而我們要抵抗那個東西。」

作為旁觀者,他看到的香港變化,可能大到香港人自己都不察覺,「剛來時不是想那麼清楚,是來了之後,發現香港正處於一個很大的變化,說誇張點,是處於死亡跟重生之間。死亡是很多東西在消失,譬如說具體的空間,我來香港就覺得,報紙常常在講老店結業;抽象的層面,像香港的核心價值,大家好像很焦慮這些價值消失。」

公司沒有這樣要求他,但假如有個BB必須出生,他不介意做那位助產士,「香港同時也出現了新事情,像同志運動、學民思潮,我做的是,把新的東西挖掘出來,而且用雜誌的影響力給這些新力量多一份power。」

我們在創造歷史

Power的具體展現,其中一項就是篇幅,如2月專題講同志運動,一般雜誌用10版講已經嫌長氣,他用50版,自言從沒有天真地以為有人會看得完,但唔緊要,照做,「我要做的是深入的整體報道,成為這個議題上的must buy。」找五位出櫃名人拍的封面,成為一時佳話,作為策劃者,他比誰都投入,「拍這個封面時我滿激動的,當天晚上我在想, 我們在making history!不管銷量如何,五個一起拍封面就是一個時刻。」本來標題想叫 We Are Gay,恐防太激,改成了出街的版本 Gay and Proud。

新官上任快半年,銷量無可奉告,客觀看他帶來的改變很正面──以我作為一個普通市民的觀察,近月facebook傳起《號外》的封面來了,這件事好幾年未見過;同志一期賣斷市;梁文道在本報專欄中直言雜誌近月的變革「令人欣慰」──(節錄)「話說回來,《號外》本來就該如此勇進……卻漸漸走到了無關痛癢的地步。直到最近兩期……終於切入當下核心,恢復了香港前衛的本來面目。」

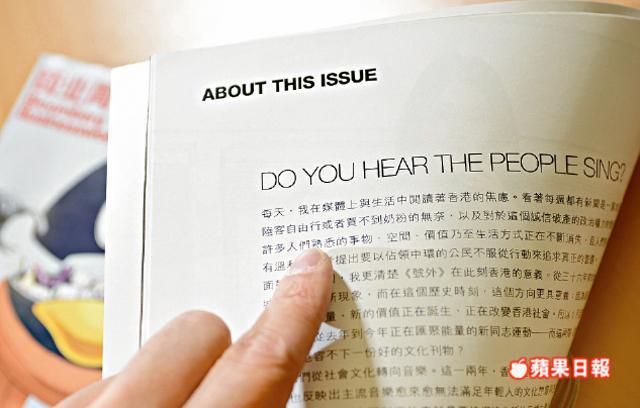

倒是我,以為來訪問《號外》主編,需要聊點風花雪月、「扮嘢」地講吓英文,沒料到聽到民主死亡與重生……「我也有受到影響,看我這期編者的話,用了英文標題 Do You Hear The People Sing,以前在台灣我就不會寫英文。我收到讀者來信,說我的文字太過台灣味道,其實編輯大部份還是香港人,他們的港式中文,我也不會改。還有最近開會大家都不理我,說起廣東話了。」張鐵志分享他作為「過埠主編」的小問題,一小時訪問,他說得最流利的廣東話,是「係囉係囉」和「無所謂」。

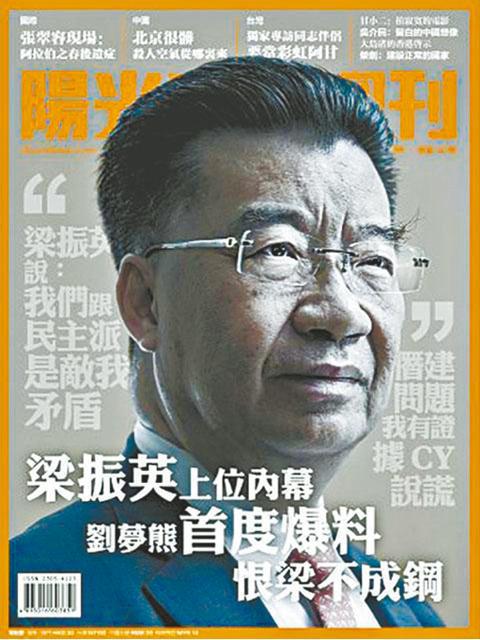

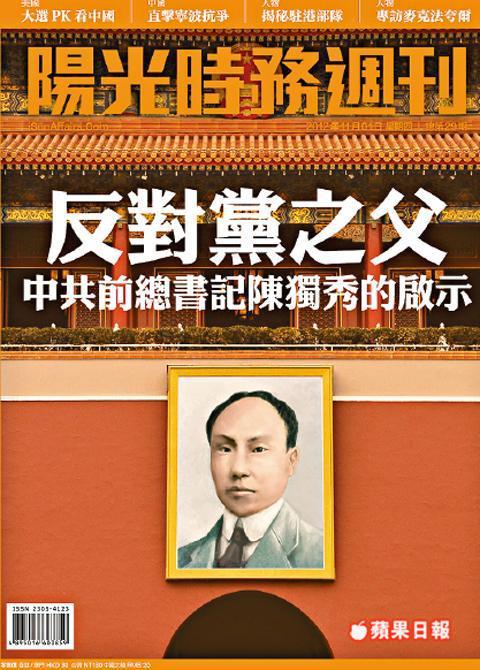

陽光時務神話

在香港嚴肅時事周刊普遍被認為「趕客」,去年10月推出印刷版的《陽光時務週刊》卻表現亮眼。

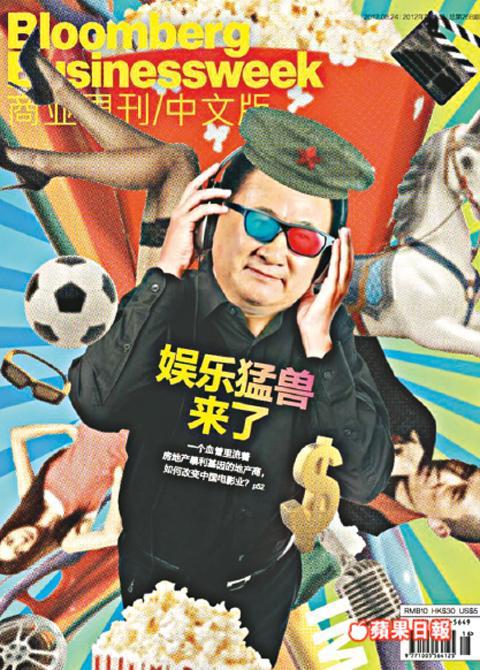

老闆陳平曾是中共智囊,據說因六四事件激發,憤而下海經商,97取得香港永久居民資格。11年8月,陳平於香港創辦《陽光時務》電子刊物,後因內容敏感被中國政府禁止下載。越禁越精采,《陽光時務》因率先報道烏坎村選舉而深受香港知識分子追捧。年頭更因獨家刊載劉夢熊訪問,風頭一時無兩。近日周刊傳出高層大地震,連本報李八方都要撰文報道。

《陽光時務》定價30元一本,文多圖少,跟本港雜誌慣用模式背道而馳。陳平說,周刊的營運不依賴廣告,30元一本「我還覺得便宜!」「30元就是一個午飯的價錢罷了,經過這幾個月,我對雜誌的前景非常有信心,未來我相信它會成為華人地區嚴肅時事主流刊物。」《陽光時務》編採團隊只有四分一是香港人,陳平認為,社會中上層的語言大致相同,不需要特別適應,而香港人也有足夠文化水平消化嚴肅時事文章。