香港太嘈,嘈到我們分不出聲音,只有噪音。

上月底啟用的聲音圖書館,還聲音一個清白。

「香港人聽東西好近,大家常常用耳筒聽歌、睇劇。如果把聆聽經驗壓扁到只剩MP3,好浪費我們的能力,做這個圖書館、收集聲音,是把大家原本的能力拿出來。」研究聲音藝術的民間團體「聲音掏腰包」創辦人楊陽說。

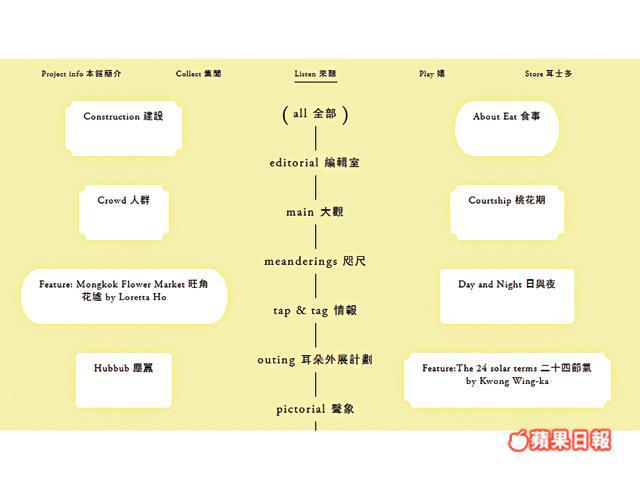

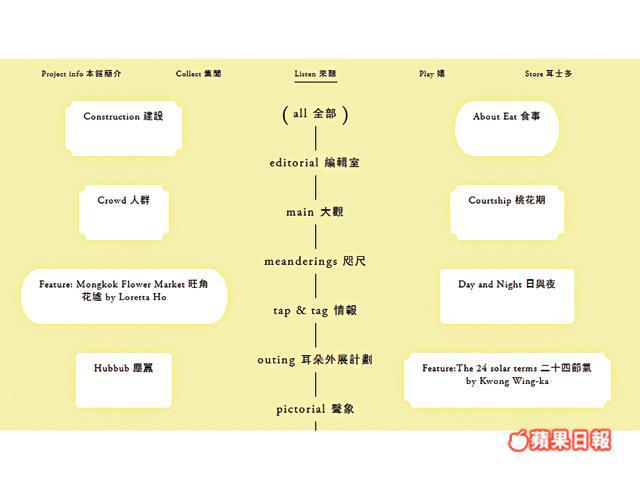

聲音圖書館幕後有一班「採聲人」,用最簡單的儀器如電話錄音程式,收集生活中不同的聲音。看它們網站,分門別類,有「遊玩」聲、「中秋」聲、「建設」聲;打開「食事」欄目,又見(聽)到「炒栗子」聲、「燒味」聲、「叫墨魚丸河」聲。楊陽說,生活任何經驗,都有一個「聲音角度」,他們有個朋友,研究花墟城市化,做了幾天花店人,學花名、插花,她覺得有趣,就請朋友做一個聲音版出來,「開頭她也無從入手,後來越錄越多,有一節錄到婆婆在堆紙皮,叠上車仔,倒水進去。留心去聽,一件事原來有很多細節。」最近他們又發展出「二十四節氣」系列,紀錄春雨、驚蟄、花果成熟的聲音,「身在香港,常常會沒有了季節的經驗,這其實在破壞人類的敏感度,我們想做的是,找出代表季節的聲音,用聲音講季節的故事。」

聲音圖書館 http://www.thelibrarybysoundpocket.org.hk

記者、攝影:劉嘉蕙