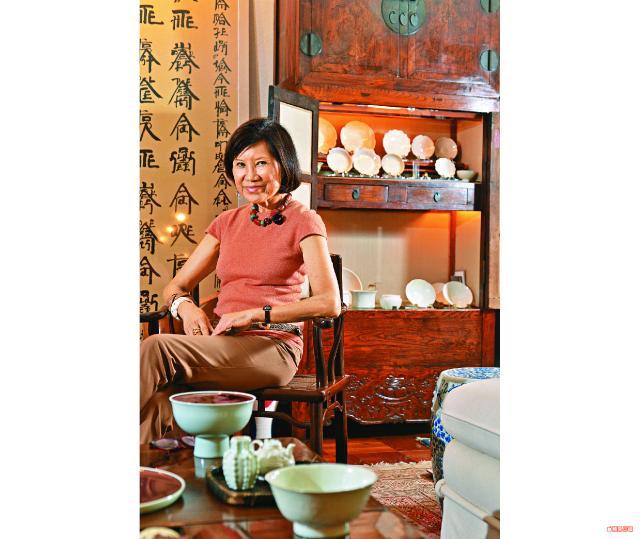

「三星期前它們才被送到我家,還未及時整理,17年未見,打開包裝時,有些甚至忘記是屬於自己的。」07年被香港設計中心選為世界傑出華人設計師的珠寶設計師羅啟妍,埋首於古董木飾櫃內,兩手忙着把美術館貼在白瓷上的標籤撕下,然後小心翼翼地逐一放在瓷器座上。96年時羅啟妍擔心香港政局不穩,決定應美國丹佛美術館(Denver Art Museum)館長Lewis I. Sharp邀請,將她來自唐代至晚清出品共30件白瓷及35件青白瓷珍藏送到美國展出,而明式傢俬就送到新加坡亞洲文明博物館。17年來各散東西的珍藏如今一一回歸,再次回到羅啟妍這個比博物館更精緻的家。

記者:吳宛蔚 攝影:黃偉傑

97回歸前,香港人心惶惶,世界各地的知名博物館趁機向本地收藏家招手,邀請他們將藏品運到當地展覽,展覽結束後會提供免費的保管及保養服務,羅啟妍亦是羅致目標之一。畢業於英國劍橋及倫敦大學歐洲歷史系,最愛透過收藏文物了解古時民生的她,也怕主權回歸會令多年珍藏付諸流水,96年時把珍藏一一運走。直至16年後的今天,才決定跟珍藏重聚。她利用木屏風將足有1,500呎的客廳,間隔出不同「展區」,一個專門放古玉、一個放滿古陶瓷,明式傢俬就散落四周作點綴 。

購買心頭好 最多廿萬元

每當聽到我用「收藏家」三字來稱呼她,她都變得緊張,極力澄清自己的收藏並不是甚麼稀世奇珍,大多來自民間。又舉出今年三月下旬紐約蘇富比以220多萬美元(約1,700多萬港元),拍賣出宋代定窯白瓷刻蓮花紋碗成交為例,力抗收藏家這個稱號。「我能力有限,怎買得起?」她視古瓷為幫助她了解中國歷史、文化的工具。能讓她動情的,偏偏不是色彩斑斕的琺瑯彩瓷,而是商代已經出現,到隋、唐年間於北方甚為盛行的白瓷。

白瓷一直不及青花瓷、琺瑯彩瓷等備受注目,以致許多白瓷作品流出海外。「現時擁有最多最頂級中國白瓷的國家既不是中國亦不是台灣,而是日本,佔全球古白瓷數目的百分之六十五,藏量第二多的是瑞典王室。」她為多了解中國的白瓷,九十年代初走訪東京、大阪及京都等地博物館,被白瓷簡潔的線條、明淨的亮澤及典雅的造型吸引,從此展開收藏:「我大部份的白瓷和青白瓷器都是來自摩羅街及英美等國的古董店。」當年她定出購買價格上限,每件20萬港元,每次出手都經過深思熟慮:「古董店我一般星期五去,我會請老闆忙將心儀瓷器收起,留待星期一才交易,好利用周六日的時間做功課。」她將多年的研究心得撰寫成書《如銀似雪──中國晚唐至元代白瓷賞析》,獲得世界各地的博物館館長,包括港大美術博物館新任總監Florian Knothe採用。

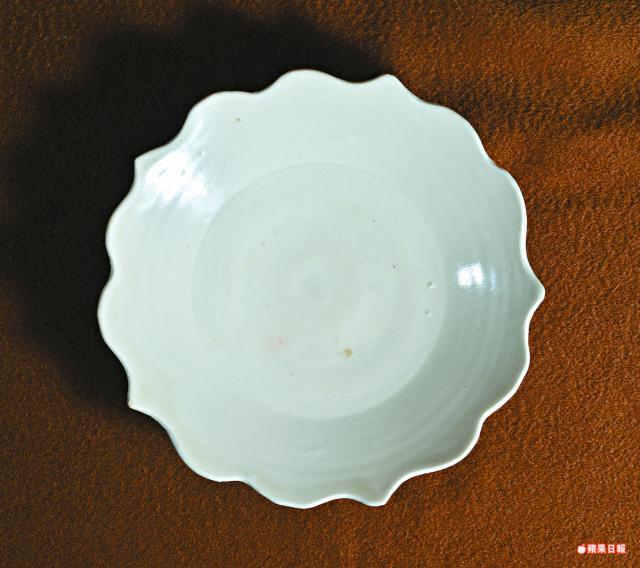

她從前對中國歷史的認知是,唐代繁盛開放,而宋代就是衰敗萎靡,但通過研究記錄宋代民間生活狀態的宋瓷及《清明上河圖》等相關典籍, 她才對宋代有更清晰的了解,知道當時統治者雖懦弱無能,常有外族侵擾,但經濟方面卻突飛猛進,無論農業產量、工業技術都有顯著的進步,亦成就了藝術文化的發展。她一邊展示手中一個宋代定窯白釉葵口平底小盤的典雅線條,一邊像歷史學家般說:「你看,要不是當時經濟條件好,這麼漂亮的白瓷器怎可能流通民間?」

以收藏守護歷史文化

自西漢開闢絲綢之路後,中、西方文化興盛地交流,連後來唐代出產的白瓷,線條也受中亞文化及銀器造型的影響,出現小尖角、花邊等設計,亦成為她收藏之一。過去白瓷拍賣會往往只吸引外國人競投,以致國寶一件又一件流落異鄉,她感到惋惜。寫書、收藏是希望填充被忽視的一頁,以收藏守護歷史文化,遠比口口聲聲的愛國宣言來得有意思。

瓷賞詩意長

羅啟妍的白瓷、青白瓷收藏品囊括晚唐至清朝,宋朝是白瓷出品的頂峯,品質越趨精美,產量亦大大增加,上好的白瓷可分為三大窯系:定窯、磁州窯及青白瓷。定窯的典型釉色白中帶黃,由於燒製過程中釉汁流聚而形成淚痕,成為獨有的特徵,曾貴為宋室御品,亦是明清帝室的收藏對象;而磁州窯善以彩繪、剔花手法造瓷,由於使用的胎土白中帶灰或淡黃,為了增加潔白度,他們在胎身上加一層化妝土才塗透明釉。南北所用的瓷石有所不同,窯燒時南方用木柴、北使用煤,令南方燒成的白瓷有橘黃色,而且釉中泛青,所以叫青白瓷。是南方最重要的白瓷,源自江西的景德鎮。

料產自唐朝或五代 定窯白釉菱花盤

定窯是受晚唐邢窯影響而生產的白瓷,五瓣菱花設計是唐朝受土耳其文化影響下出現的,所以未能清晰地斷定出產時代。其胎色淡黃,除足根外全體都塗上象牙白釉,外壁有典型的定窯淚痕。

北宋 磁州窯白釉瓣口蓋罐

胎身灰白,敷上白色化妝土以增加胎身光滑度,令釉面沒有定窯的淚痕。由於磁州窯製品一般為民間用器,故宋代文獻不予記載,直至明代才首次見於曹昭的《格古要論》:「好者與定器相似,但明初無淚痕,……素者價高於定器。」

元朝 釉裏紅深腹碗

青白瓷向兩個方向發展:一個是高檔路線,印有“樞府”、“太禧”、“福祿”或宮廷名稱,另一個就是走民間日常用品路線,前者為晚元及明代瓷器發展,而後者在元朝中期已告停產。圖中是元朝流行的釉裏紅深腹碗,釉層粗糙故一定是供民間使用,由於數量不多尤其珍貴。

明朝 德化白瓷三足香爐

羅啟妍曾於澳門博物館看過北京故宮收藏的宋代定窯白釉三足白爐,與自己收藏,產於明代的十分相似。德化瓷釉色溫潤如玉,白度及透光性強,他們製作三足香爐寬厚,是獨有的特色。

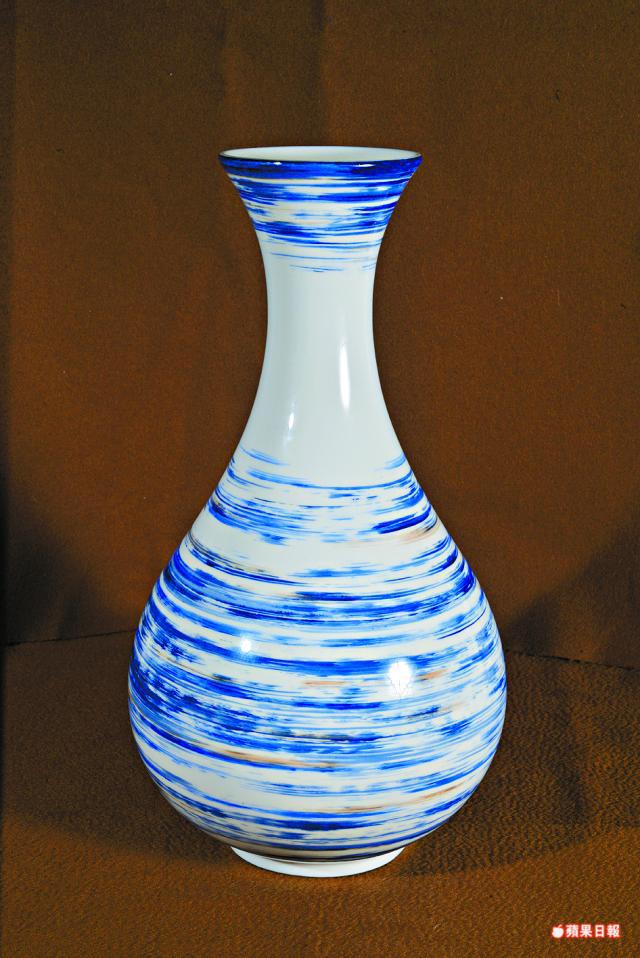

清朝 康熙白釉仿古瓶

康熙年間的窯場喜歡製作模仿宋代定窯、明永樂、宣德的古瓷作品,圖中的白瓷古瓶造型就是參考古銅器的形狀製作而成。

景德鎮失色 燒瓷首選日本

藏品被送往美國後,羅啟妍就沒有再豐富自己的古董白瓷收藏,反而開始設計白瓷器作日常之用。她試過將設計拿給一位已故、姓蔡的台灣陶瓷創作者,他是故宮博物館指定製作仿古瓷作送禮之用的仿古瓷製作專家,羅啟妍一共訂製了三款,每款十五件的瓷器,他選用的是胎質細滑的甜白胎,效果非常好,至今她仍會在宴客時使用。她又試過到燒窯歷史始於五代,其青白瓷及青花瓷地位均在北宋及南宋時期舉足輕重的江西景德鎮,可是那次的經歷竟令她十分失望而且極痛心:「中國古代燒瓷技術已失傳,我拿着九百多年前由他們祖先發明的影青瓷範本請他們重造,卻尋遍全景德鎮都無人曉得,更可怕的是製瓷用的高嶺土亦快要用完。」她夾硬選出一間算有質素的窯場,與老闆鑽研數月,「但造出來的線條、畫法生硬,毫無美感。」為了達到完美的畫法,她在工場監督,請技師練習畫數百次。

她亦曾經試過,經大阪市立美術館前館長、宋代白瓷專家蓑豊(Yutaka Mino)介紹,到當地的小窯場訂做了幾套瓷盤,由於日本的工藝師水平及自我要求極高,只作過數次就完成,製成品的胎質及光澤與宋瓷有幾分相近,效果最令她滿意。親眼見證屬於祖國的工藝也留守不住,這才是令她最心痛的地方。