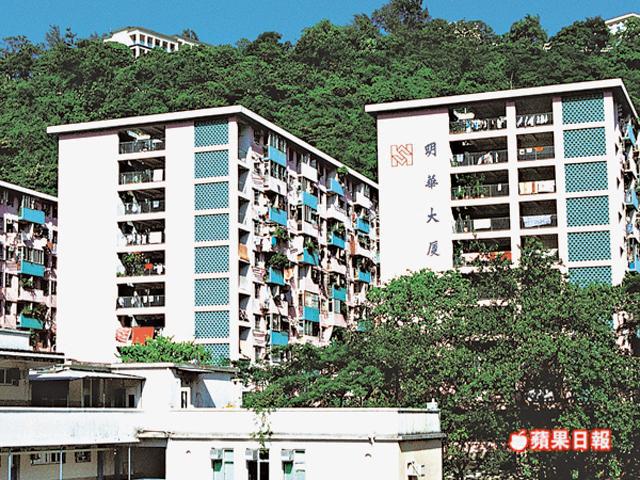

有「房屋實驗室」之稱的房協,今年踏入六十五周年,一直拆與建轄下二十個出租屋邨,前陣子,筲箕灣明華大廈正式拍板拆卸重建,又一次掀起了集體回憶。這回,一次過介紹這個「實驗室」的設計美學,拆解一直以來,房協的公屋總叫人眼前一亮的玄機。

記者:邵超 攝影:潘志恆(部份圖片由香港房屋協會提供)

房協公屋實驗室

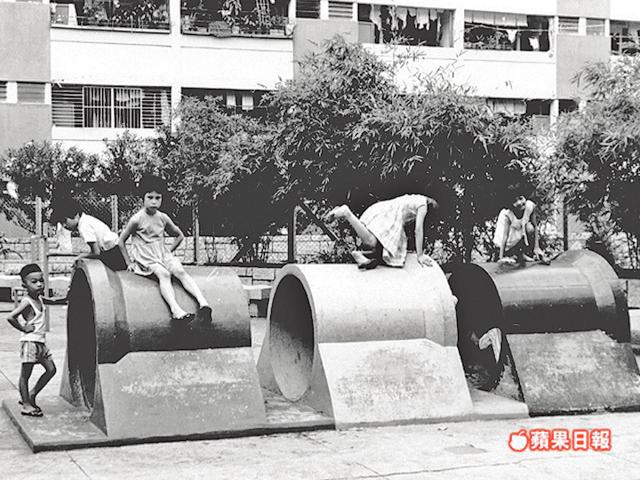

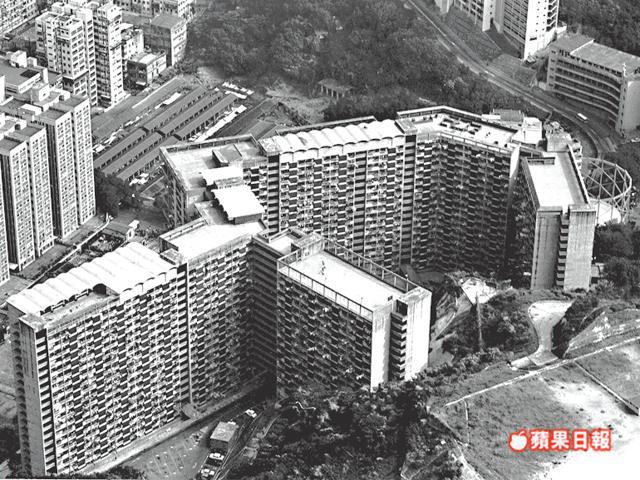

在香港公共房屋發展史上,房協(香港房屋協會)的角色舉足輕重,1952年興建香港首個「出租屋邨」深水埗上李屋,到將軍澳茵怡花園止,原來已十多年沒建出租屋邨。現時房協轄下出租屋邨二十個,提供三萬三千多個單位。這間非牟利的私人機構一直予人官方機構的印象,歸根究柢,由出租屋邨、郊區公共房屋、居者有其屋、夾心階層住屋到長者安居樂,或由市區改善計劃到市區重建、活化,甚至樓宇管理維修綜合計劃,她都有份。一個機構見證香港房屋發展史,也獲獎無數,房協企業傳訊主管谷國融認為,房協的角色是嘗試新概念,諸如獨立廚廁、圓形公屋,向政府建議建長者屋等,他很自信地說:「樓型從未重複。」默默為低收入人士提供住屋,他回想是直到興建夾屋及長者屋時,才有了「實驗室」的綽號。提起房協的經典,最先讓人記起的必數大坑勵德邨、堅尼地城觀龍樓和葵涌祖堯邨,勵德邨是全港首個圓形建築物,76年落成的祖堯邨,是全港首個設有游泳池的公屋,及後因看到長者住屋問題,78年增建長者獨立屋松齡舍,81年再建當年全球最高之公屋建築物啟敬樓,谷國融尤對觀龍樓的印象深刻:「六十周年時跟觀龍樓的房協設計師Michael Payne碰面,才留意到樓梯級很闊,可以像步行一樣爬樓梯,很舒服。」這種樓梯叫西班牙式梯級,寬而矮,房協還在邨內一條長命樓梯柱位安裝座椅,設計十分貼心。房協公屋予人人性化的感覺,說來抽象,這種實實在在以人為本的設計便是。

被遺忘的時光

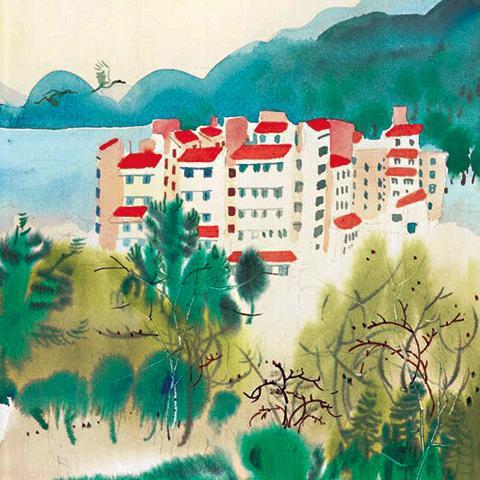

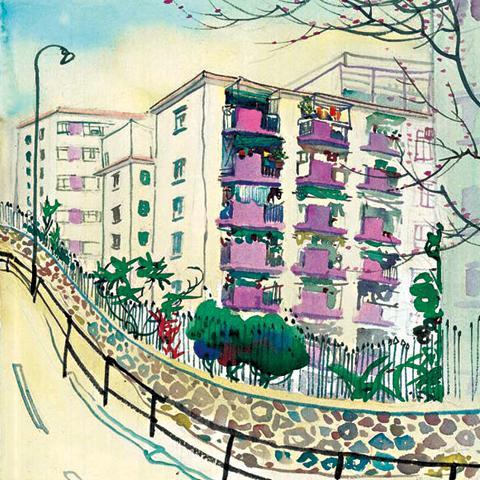

谷國融本身就在房協屋邨長大,在傳說中以英國花園城市概念興建的屋邨牛頭角花園大廈住了廿年,屋邨以花卉及鳥類命名,花樓及後改建為玉蓮臺。舊型屋邨的露台設計着重綠化,谷先生十分贊同:「露台的興建自然是方便晾衫,但已預設花圃位置,每家每戶都會種盆栽,是鼓勵綠化,現在反而沒有這種生活質素、情趣。」他提起房協的地皮昔日都是偏離市區,且是山坡,設計上較具挑戰性。

房協歷年跟不同的建築師合作,已故第一代華人建築師司徒惠最多產,代表作有明華大廈、觀龍樓(與Michael Payne合作)和土瓜灣樂民新邨。觀龍樓從高空看,排列成龍形,十分可觀,可惜重建後便不是這模樣。翻看房協六十周年特刊,才發現在依山而建的住宅樓群裏,綠色處處,從滿樂大廈的大廣場(1964),到兩個取得建築設計獎的屋苑,包括滿佈樹木的荃灣祈德尊新邨(1989),及首個採用微氣候研究的茵怡花園(1996),箇中設計的人性化和前瞻性都讓人看得窩心。時代會進步,大家可曾記得那時的苦?谷國融就記得八十年代搬離花園大廈時,電梯仍是每三層一停。「早期的電力供應預計不了電熱水爐及冷氣機的出現,因電壓問題而只能讓住客二揀一,現在當然覺得很好笑。」

早一步講管理

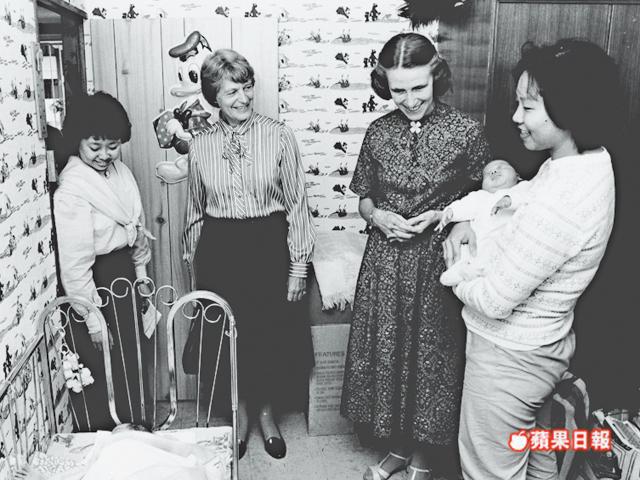

很少人留意房協的公屋名字,大多是房協創會委員的姓名,如鄔勵德、何明華會督、關祖堯爵士、陳乙明等,香港建築文物保護師學會成員衛翠芷指,由這班社會領袖而非富豪成立的房協,創會基金便是於1948年倫敦市長透過「空襲救災基金」向香港福利議會捐出一萬四千英鎊,由香港聖公會何明華會督倡導成立房協。「戰後房屋需求激增,當時不少基層的房屋選擇,不是徙置區就是更差的寮屋,這班社會領袖跟政府多接觸,房協的成立填補了空白,為低收入人士提供出租公屋。後來房委會成立,主要是解決天災帶來的徙置居民問題,每次都是大笨象工程,大量倒模生產標準型徙置公屋。」她指房協無解決大量災民需要,先天性的優勢令其在設計上可以大膽創新。但不管設計如何創新,她更欣賞房協引進英國物業管理模式。「昔日哪有物業管理,是房協引入英國物業管理模式,將屋邨管理專業化,譬如上樓收租時順便看屋宇維修,這種結合維修及管理的模式,富人性化,當時全港僅有。」一些如今看似輕鬆平常的物業管理模式,在五、六十年代卻是稀罕。

集體回憶總是保留最好的一面,七十年代已開展首個市區改善計劃,將舊樓拆掉重建,其後做了三十多個。只是,由市區重建到自家品牌重建舊屋苑,再到引以為傲的物業管理,港人心目中用料好、管理好的房協,也被指在市區重建的項目上沾了銅臭味,谷國融卻指:「定價是跟隨市場價錢,太低反而擾亂市場,便宜了炒家。」明華大廈重建在即,房協的未來發展仍未有定案,只望這個屋邨老字號,能保留那份創新和人文精神。