一向喜歡讀雜誌,料理、生活、雜貨、時尚、家居設計、珠寶首飾,好像讀雜誌能讓我遊走不同世界。有次在機場等待上機前,買了一本國內的時尚雜誌,一般是先讀人物專訪,那次訪問了姚任祥女士。

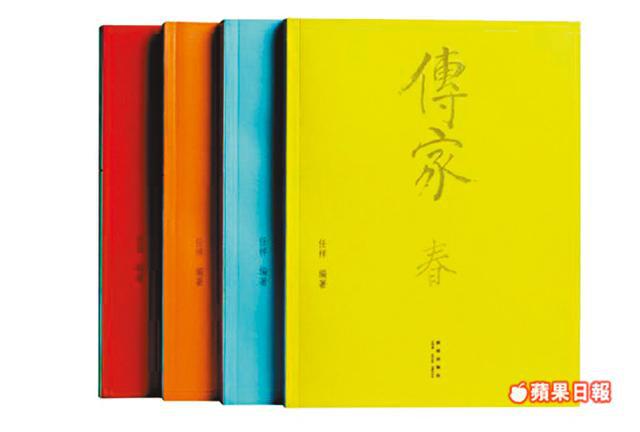

早已非常欣賞這位才藝俱佳的女性,是台灣京劇家顧正秋與前台灣省財政廳長任顯群的女兒,也是台灣非常著名的建築師姚仁喜的妻子。而最吸引我的是她興趣異常廣泛,多才多藝。自己也是興趣極廣卻苦無時間專精,遇到如此令人憧憬的女性,就會想了解更多。姚任祥畢業於服裝設計及商學院,在丈夫的建築事務所主管行政事務,參與室內設計工作。她也是服飾、珠寶設計師,而花藝、廚藝、宴客藝術之精緻在台灣的藝文界也極聞名。還有,她是台灣第一代民歌手呢!近數年,因為想把中國的生活智慧傳給女兒,也給天下間父母的孩子,出版了《傳家──中國人的生活智慧》,那是一本媽媽反覆叮嚀她的孩子怎麼走人生的路、如何認識中國文化的書。

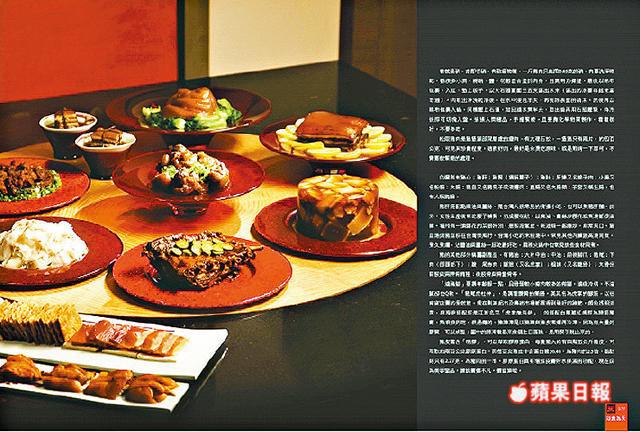

作家白先勇說這套書是「美的百科全書」。全書分成春、夏、秋、冬四本,每本再分為氣氛生活、歲時節慶、以食為天、匠心手藝、齊家心語與生活札記六個篇章。寫生活、衣飾、健康飲食、居家、禮儀、生活感悟,是中式美生活的百科全書。我喜歡所有的生活篇章,但在這裏特別想推薦料理部份。作家提到飲食文化時說:「我們的飲食文化,發展到現代,越來越豐富精緻,卻不一定越來越健康。身處忙碌的工商社會,現代人其實更應了解食物的體系,自然的搭配,才能兼顧美味與健康。所以我在『食物』篇提供的是分類方法,視覺效果;家傳食譜,民間食補,以及常用的中醫藥膳。」其中內容深入而全面,全是追根究柢的研究。好像因為要比較土雞蛋或蛋雞蛋哪樣好,養了土雞跟蛋雞來比對。說:「蛋雞飼養過程很殘忍,牠的生產力是土雞的兩倍,吃的是基因改造玉米粒,一輩子沒下地走過路,蛋雞的蛋幾乎是『人工蛋』,怎麼可能會好?」 好像因談蔬菜而開始種菜,有種植在土地的,也有空中菜園,也嘗試有機種植。甚麼都親身體驗過才寫,當然,書中的食譜,只要照着做,就是真正的美味。其中也提到不同菜式的典故、做法、流傳。好像為甚麼麻婆豆腐叫麻婆豆腐?又把整個麵食、米食、調味作分類總結,希望讀者對中國飲食文化有較全面的印象。

為甚麼跟大家介紹這套書?當然是因為本身也非常熱愛學習生活各方面的知識,加上愛下廚做菜,更想懂多一些其中的文化典故。另一更重要的理由是當見到身邊家長不斷要孩子學多少語言、課外活動時,其實更深信父母能給孩子最好的,其實是生活禮儀、智慧、文化,而吃能維繫家庭的感情,懂得煮,懂得如何吃得好,是好生活的條件。出自家中廚房的菜,可安撫人心,跟自己喜歡的人同桌共飯是非常美好的生活,我在想,假如有孩子,一定會把自己喜歡的菜式編成屬於我的Family Cookbook,記錄令家人吃得窩心的Comfort Food。一本Family Cookbook是父母能送孩子的珍貴禮物,有回憶、有家庭故事、有媽媽給家人的愛。

比目魚杞子小米飯

魚飯是孩子的味道,每位媽媽也會極細心把魚骨抽起,這是充滿愛的料理。這個飯用魚湯煮,營養味道更佳。先把魚柳煎香,可避免放飯面煮時易散開。

材料:

比目魚魚柳1條、白米1杯、小米2湯匙、杞子1湯匙、薑絲2湯匙、本菇半杯、芫荽碎/鹽/胡椒各適量 煮飯汁:魚高湯250毫升、米酒/味醂各1茶匙

做法:

1.飯鍋中加入白米、小米、杞子、薑絲、煮飯汁。

2.大火煮沸,再收慢火煮12分鐘。

3.本菇略炒。

4.魚柳下鹽、胡椒稍醃,煎香兩面至金黃。和本菇一同加入飯面煮3分鐘。

5.離火,再焗10分鐘。加些芫荽碎拌勻,即可享用。

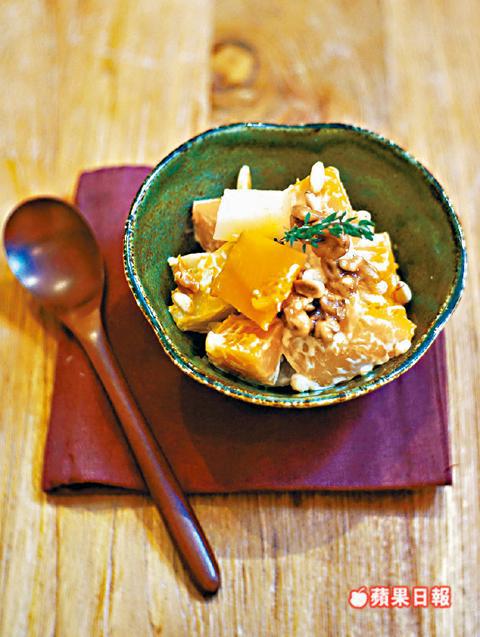

薯仔南瓜沙律

薯仔、南瓜飽肚有營養。原個蒸熟可保留原味。加入雞蛋可增添營養,果仁可令口感更豐富。薯仔南瓜是小朋友的最愛。這次希望是大人的味道,加了少許味噌調味。

材料:

薯仔300克、南瓜300克、果仁3湯匙、蛋1隻、百里香1條

醬汁:蛋黃醬5湯匙、味噌2茶匙、鹽/胡椒各適量

做法:

1.薯仔、南瓜連皮切粗件。盛碟上,中火蒸約20分鐘至腍身,去皮切件。

2.蛋煮10分鐘至全熟,切碎蛋白加入沙律中。蛋黃加入醬料中拌勻。

3.果仁白鑊烤香。

4.薯仔、南瓜、果仁、蛋白粒、醬料拌勻,加些百里香葉享用。

泰式青咖喱雞翼

我家也有不少菜單是我常煮又愛吃的,好像咖喱菜式。還很小時,就跟爸媽到印尼餐廳去,從小就品嚐各種香、辣、酸、甜的味道,現在也特別偏好咖喱、香料菜式。有空時,會先做好各式咖喱醬,讓滿室香料飄香。

材料:

雞翼8隻、魚露2茶匙、椰漿400毫升、青咖喱醬(市售或自製)2湯匙、椰糖1湯匙、泰國茄子(切後浸於鹽水中)3個、檸檬葉2片、香茅1支、金不換1棵、紅辣椒數隻

做法:

1.雞翼下少許魚露拌勻備用。香茅切段拍出味。

2.椰漿取出上面忌廉,約4湯匙,中慢火煮至稠身。

3.加入青咖喱醬炒拌3分鐘至香味散發。

4.加入餘下椰汁大火煮沸。

5.加入雞翼、茄子中火煮熟。加入檸檬葉、香茅煮一會。下椰糖、魚露調味。

6.加入金不換、紅辣椒 ,再煮約30秒,伴法包或白飯享用。

作者:關琬潼 攝影:陳永威