問年輕影迷哪個港女與法國電影最有淵源,可能想起有個法國導演前夫的張曼玉;但問上一輩,他們的答案卻是陸離。她跟法國已故名導杜魯福書信來往十四年,早前法國官方出版一本紀念港法交流150周年的書籍,陸離自成兩頁美麗的小篇章。

記者:周燕 攝影:蔡家輝

三十一封信

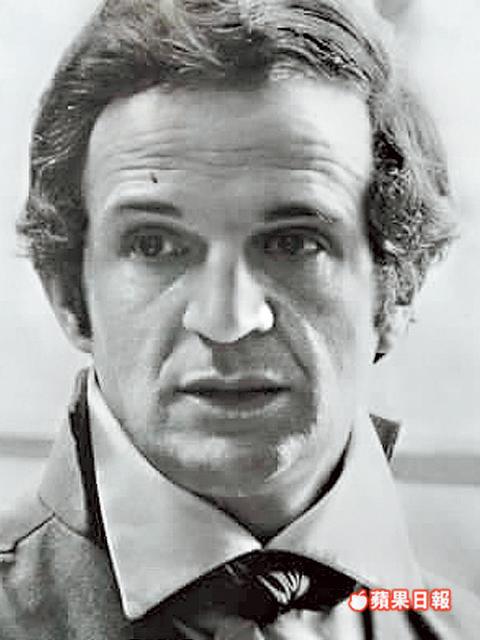

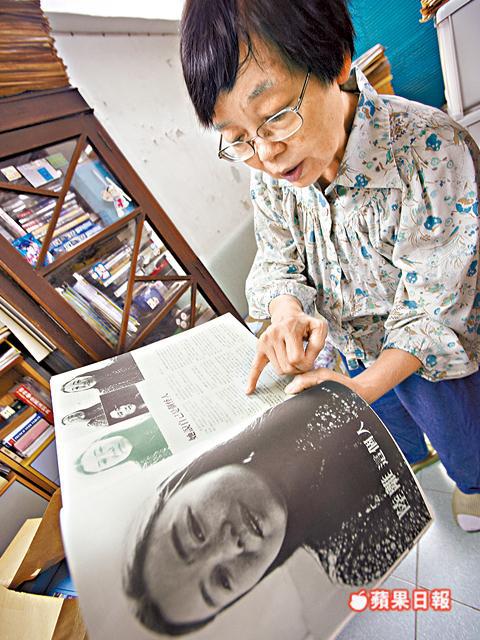

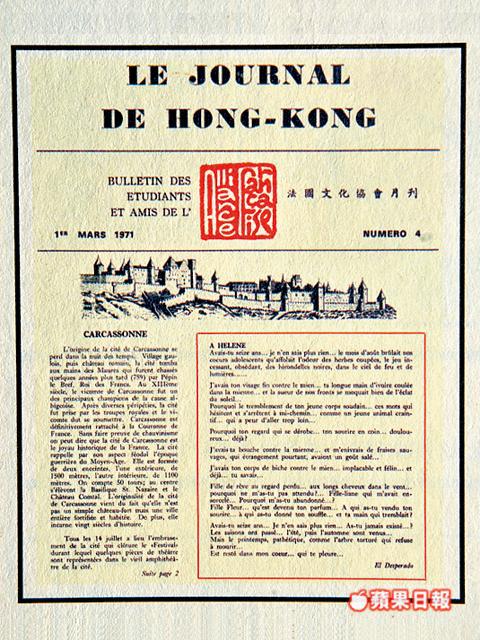

話筒一邊傳來陸離爽朗、雀躍的聲線,說到杜魯福,這個74歲超級影迷,每個細節都記得很清楚,「我本來完全不敢數有多少封杜魯福的信,但2004年,要出版一本紀念他逝世二十周年的書籍,我惟有整理了,總共有三十一封。」五十年代末,陸離已經參與《中國學生周報》工作,這本刊物讓多代香港年輕人看到一個遼闊的藝文世界。1963年羅卡在周報介紹法國新浪潮,刊出一張杜魯福的側面照,如今再提起,陸離依然用「靚到好似神仙」來形容,從此等待偶像的電影成為她生活一部份,後來更繙譯杜魯福的劇本、電影原著小說,跟別人集資引進《偷吻》來港上映,細心用錄音機錄下《祖與占》等電影聲帶,還把杜魯福的名字Francois,譯成中文房素娃、范淑雅、方斯華作為筆名,發表文章。

迷上他,不只帥氣外表,還因為電影觸動心靈,她用八個字來概括杜片:靈秀清逸纖細婉約,「他在傳統中創新,他不像高達,高達是革命性的。」《四百擊》結尾的定格,她至今難忘,「當時沒有人會如此拍攝!」杜片的音樂醉人,畫面和音樂配合得絲絲入扣,「攝影機像在跳舞。」

因為你 送給你

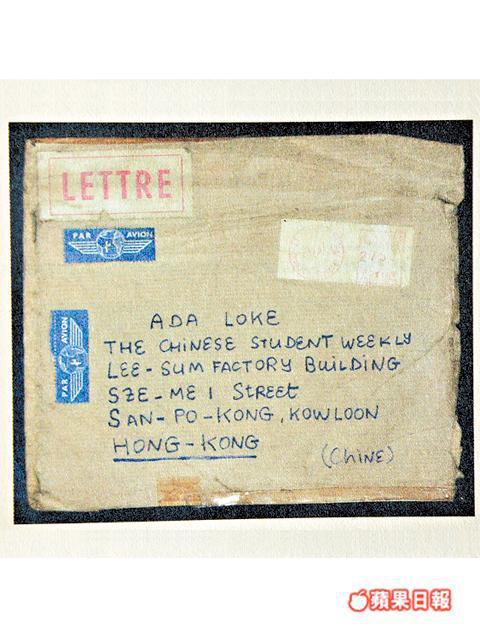

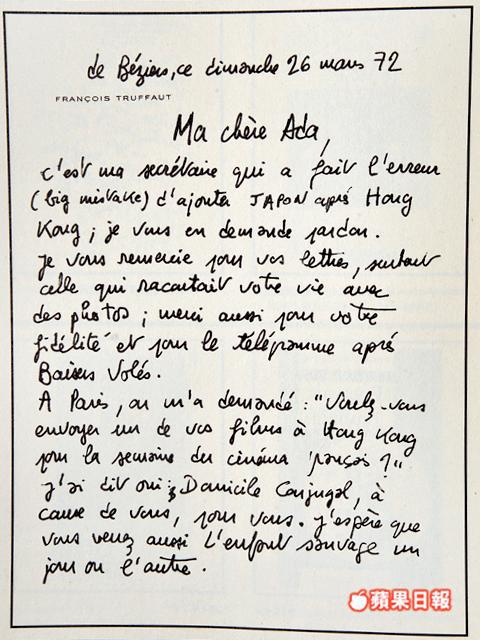

為了看懂杜魯福的電影,她跑去法國文化協會學法文,堂上一份功課是「為甚麼學法文」,她說杜魯福是最大理由,誰料功課竟刊在協會通訊,還寄給了杜魯福。1971年,陸離收到法國文化協會轉寄自杜魯福的五本書,從此開始了十四年通訊。1972年,杜魯福寄來的信,說到巴黎有人問他是否願意送影片去香港參加法國電影周,他在信中說:「我說好,《婚姻生活》,因為你,送給你。」1971年至1984年,杜魯福寄給陸離的書籍、劇本、唱片等,約有100件左右。知道如此執迷的故事,就發覺薛凱琪唱的「年年月月晚晚朝朝密密寄信」沒有大不了。

這段微妙的關係既淡然又真誠,杜魯福在信末歪歪斜斜地寫着三個中文字:陸慶珍,然後加上一個箭嘴,寫着Ada?,又多謝陸離令他開始喜歡花生漫畫,這些細節真像一個小孩跟同學通書信。沒有想過一睹真人風采嗎?陸離說:「從沒有想過!」不是影迷都夢想見偶像嗎?「因為我怕醜。」話筒另一邊的陸離想了想,「第二個原因是,你知道吧,我結了婚,我先生是石琪……」這個影迷真的很可愛。

追尋瘋狂年代

今年法國五月以「回到1920年代」為主題,精選多齣黑白電影,及以1920年為背景的當代電影。看過活地亞倫的《情迷午夜巴黎》,或許你會為男主角穿梭時空,在二十年代巴黎街頭遇上畢加索、海明威等大師而感動,法國五月的精選可能令你更追慕這個黃金年代。二十年代,又叫「瘋狂年代」,法國人從第一次大戰陰影中恢復過來,男男女女追求及時行樂,當時社會瀰漫一遍自由之風,文化發展蓬勃。

法國駐港澳總領事館文化、教育與科技部主任(視覺藝術)Anne-Sophie Lehec指,今年會放映一系列René Clair作品,好像《在巴黎的屋簷下》,是三十年代的有聲電影,見證導演由默片年代跨進有聲年代,內容有關街頭歌手與美麗女孩的愛情故事,觀眾可從電影中感受當年巴黎的浮華。Lehec指,早期的電影都是採用現場配樂,由樂手在劇院即席演奏,「不幸的是,有些樂譜已經不見了,所以法國八重奏的作曲家Gabriel Thibaudeau為這些電影重新創作音樂。」

以1920年為背景的當代電影方面,當中有香港觀眾較熟識的《香奈兒的情人》、《粉紅色的一生》,更加包括法國人家喻戶曉的電影,「好像克勞德貝利(Claude Berri)的《戀戀山城》、《恩怨情天》,法國人每年都會聚在一起,在電視機前看了一遍又一遍。電影把二十年代鄉郊的法國風光呈現出來。」

畫筆下的法國

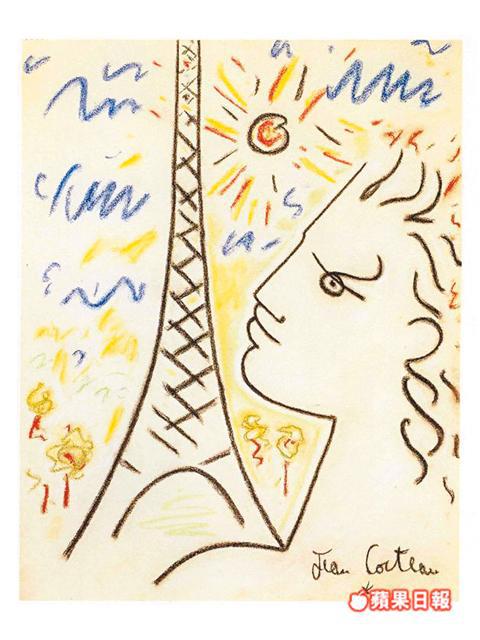

去年畢加索大作來到香港,向來對藝術不太感興趣的香港人,也好奇看看。今年法國五月其中一個重點藝術家是尚高克多(Jean Cocteau),他涉足電影、詩作、劇場、繪畫等藝術範圍,超過150部作品,包括油畫、刻印畫等將在香港大晒冷。浸會大學視覺藝術學院助理教授李世莊指,高克多在西方藝術史中,對比畢加索、馬諦斯等大師,成就並不突出,反而在電影、戲劇的成就大得多,但也有其風格,「他的畫作帶點詩意,而且受到畢加索影響。」好像一幅1958年的作品,畫有巴黎艾菲爾鐵塔,當中的人像運用了多點透視的方法繪畫,「即是看起來既像人的正面,也像人的側面。」

20世紀巴黎景觀的魅影(尚高克多)

日期:5月4日至6月9日

地點:香港大會堂展覽廳

鳴謝:法國文化協會、法國駐港澳總領事館、電影雙周刊出版社