一般的釀酒葡萄一年一造,春天發芽、夏天開花、秋天收摘、冬天休眠。四季天氣變化成為了影響收成的主要因素,收成季節一過,經驗豐富的釀酒師,憑着葡萄的品質便可以估計這個年份的葡萄酒是龍是蟲。當歐洲產酒國,例如法國、意大利、西班牙只剛剛踏入春季,在南半球的澳洲,由於季節倒轉,已經搶先進行2013年的葡萄採摘,各酒莊亦事先張揚今年的水災及熱浪,儘管對白酒的影響不大,卻會打擊紅酒的品質。

澳洲每年生產超過十億公升葡萄酒,世界排名第六,向以產量見稱,品質只是少數酒莊的首要考慮。品質下降,並沒有降低產量,相反,據南澳洲農業部數字指出,2013年的葡萄酒生產量將會超越過去兩年。雖然亞洲近年吹起葡萄酒風,越來越多人跳進葡萄酒世界,不過,澳洲不斷增加產量,已經出現了剩產情況,單是南澳洲,今年賣不出去的葡萄估計多達十三萬噸。你可能看見拍賣會中的酒王酒后屢創天價,其實一般的葡萄酒卻正在受到減價的壓力。

面對一個失去平衡的市場,不少具有遠見的酒莊已經靜靜發起革命,嘗試扭轉以往重量不重質的經營理念,刻意降低產量,提升產品的質素。南澳洲作為澳洲葡萄酒最重要搖籃,包括了舉世知名的產酒區,例如Adelaide Hills、Barossa Valley、Clare Valley、Coonawarra、Eden Valley、Langhorne Creek、McLaren Vale等等,正是革命的最佳場地。

McLaren Vale向壟斷說不

阿德萊德(Adelaide)是南澳洲的首都,也是南澳洲葡萄酒產區的心臟地帶,在阿德萊德大學,更設有澳洲國家葡萄酒中心(National Wine Centre of Australia),是教學場地,也是展覽場館。

阿德萊德向東北走便是Barossa Valley,這個以Shiraz聞名的產區是令到澳洲葡萄酒成功闖入國際酒壇的最大功臣;向南走,只要半小時便會到達McLaren Vale,在那裏,你可以遇到最熱血的革命分子,他們向大集團壟斷說不,向全球一體化說不,為了澳洲葡萄酒的多元化努力。

McLaren Vale是一條小村,總面積只有390公頃,人口不超過四千,所以大部份村民均彼此認識。地方雖小,但McLaren Vale竟然擁有超過一百家酒莊,可想而知每家酒莊都只是小規模精品式經營,與南澳洲主流的工廠式商業量產背道而馳。

南澳洲以法國品種葡萄為主力,Cabernet Sauvignon、Merlot、Grenache、Mourvedre、Chardonnay、Semillon、Sauvignon Blanc等遍地開花,本名Syrah,由Rhone Valley移民過來而改名換姓的Shiraz,也同樣是McLaren Vale的中流砥柱。不過,近年來當地的酒莊明白到側重幾個主流葡萄品種,產品推出市場只會換來更大競爭。如果生產的Cabernet Sauvignon葡萄酒有幸成功在南澳洲突圍,還要再跟新南威爾斯州、維多利亞州、西澳洲以至塔斯曼尼亞州惡鬥,勝出了,還有新西蘭、美國、智利、阿根廷等新世界國家虎視眈眈,戰役沒完沒了。既然澳洲是新世界,不設歐洲的嚴格監管制度,地區也無指定培植葡萄的品種,沒理由不去做實驗,看看風土會否同樣適合其他品種?

流着意大利的血

當我參觀了幾家McLaren Vale酒莊之後,才發現這條小村雖然是由英國人在十九世紀初建立,卻散發着濃厚的意大利色彩,原來現在的村民,不少均擁有意大利血統,新一代或許保留的只是一個意大利姓氏,他們的父母則往往可操流利意大利文。

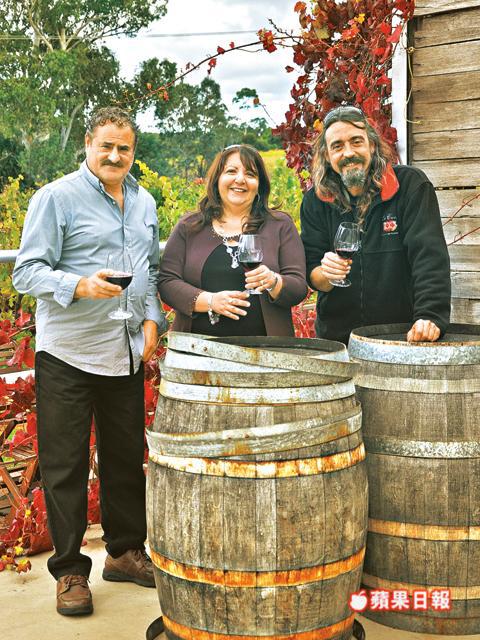

我在Vigna Bottin,更看到酒莊掛着一張海報,自豪地寫上「意大利葡萄樹,澳洲葡萄酒」標語。莊主Paolo Bottin表示他的父親原本住在意大利Veneto的Treviso,1954年舉家移民澳洲,1970年決定在McLaren Vale落地生根,開墾葡萄園,把收成賣給大葡萄酒集團。1998年,一家回鄉尋根,勾起了思鄉幽情,定下明確目標,要把意大利葡萄品種,例如釀造白酒的Vermentino,及釀紅酒的Sangiovese及Barbera引入,以單一葡萄品種釀酒,另外,還有一個Paolo & Bone系列,分別將Barbera及Sangiovese勾兌Cabernet Sauvignon。

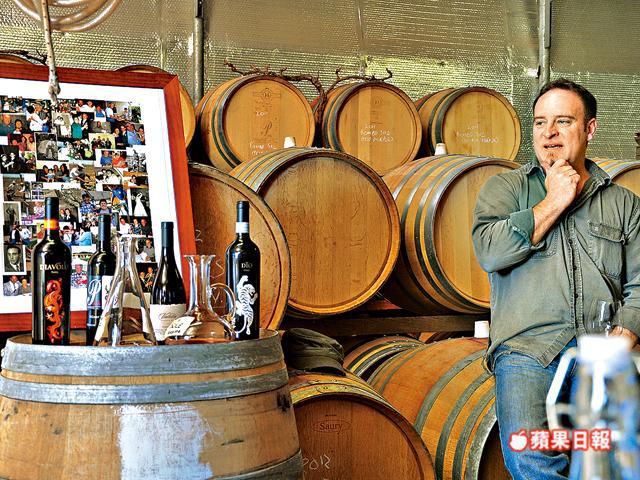

Ruffilli Estates酒莊的莊主也是意大利人,如果說Vigna Bottin是小酒莊,她便是蚊型莊。酒莊基本上只是一間鐵皮木屋,沒有佈置,沒有裝飾,眼前只有叠起五層的橡木桶。一塊木板放一張沙發便是試酒室。釀酒師Adam Hooper是澳洲酒壇新一代寵兒,憑着他替Redheads Studio打造的精品走紅。

Redheads Studio是由英國葡萄酒商人Tony Laithwaite在McLaren Vale成立的工作室,沒有自家葡萄園,卻有給釀酒師發揮創意的無限空間。他邀請被大葡萄酒集團的刻板工作悶出鳥來的年輕釀酒師,晚間過來「兼職」,不用聽命銷售部門的要求,以極小產量製作一些他們真正喜歡的葡萄酒。

The Art Of Being Different

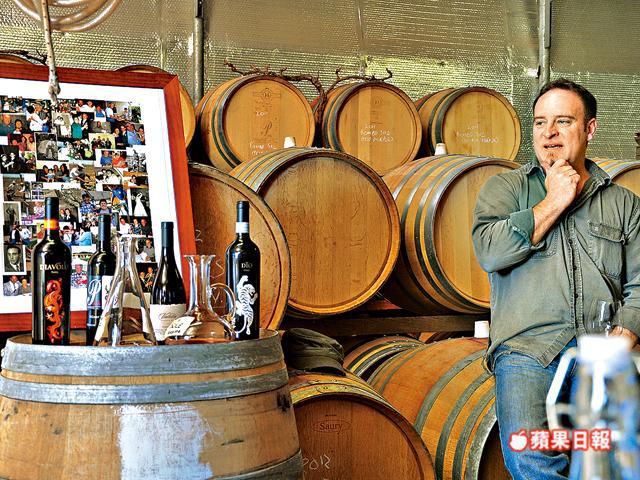

Petagna Wines是另一家拖着意大利影子的酒莊,莊主Paul Petagna土生土長,但他的外父卻是來自意大利的新移民,他們一起赤手空拳建成了Sellicks Hill Wines,然後他又開始了個人品牌,以最簡陋的地方,最原始的方法,包括以腳踩葡萄榨汁,釀造出極少量的Diavolo及Dio葡萄酒。最近,他又決定與外父再次結盟,合併回Sellicks Hill Wines,但產量仍是少得可憐。

Longwood與意大利沒有血緣,生產的亦只是Shiraz、Cabernet Sauvignon及Pinot Noir葡萄酒,但莊主Phil Christiansen卻是Redheads Studio一分子,並採用澳洲土著藝術家繪畫酒標。他原本是澳洲葡萄酒巨擘Hardys的釀酒師,因為認為消費者應該擁有更多選擇,毅然辭官自立門戶,成為McLaren Vale車房酒莊先驅之一。

還有成立於1912年,在McLaren Vale最具代表性的d'Arenberg酒莊。通常取得國際酒壇席位的酒莊均避不過被大集團收購的厄運,她卻漠視利誘,堅持家族經營。第四代傳人Chester d'Arenberg Osborn在1984年出任總釀酒師,酒莊旗下酒款不但越來越多,也越來越怪,例如將意大利的Sagrantino勾兌法國的Cinsault,又或者把Riesling、Sauvignon Blanc及Marsanne這三種本來屬於不同氣候的葡萄混合釀成The Stump Jump白酒。

或許d'Arenberg酒莊的標語「The Art Of Being Different」也是其他McLaren Vale酒莊的心聲,令到這裏成為了南澳洲的革命基地。

作者:劉偉民

現任大中華酒評人協會主席,自由撰稿,偶爾著書出碟教學釀酒。