現在香港人一星期聽廣播劇不知道有沒有超過5分鐘──難以想像全盛期電台每周播劇超過50小時。東西Out Of Sight便Out Of Mind,廣播劇不像電影電視會出影碟,於是幾多心機傑作播過一次就塵封倉底;前互聯網時代的產物,問Google也不知道。

天可憐見,今個月底,港台正式大舉重播經典廣播劇,不眠的人有福了。

記者、部份攝影:劉嘉蕙

午夜四小時重播

現代人還有耐性坐定定聽廣播劇嗎?香港電台第一台節目總監鄭啟明相信有:「一台一向在有周末午夜播舊劇,像《倚天屠龍記》、《神鵰俠侶》,每次半小時,沒有特別宣傳,但收聽率常常打入十大。舊劇另有一群忠實擁躉,就是海外華人。其實環顧整個大中華地區廣播劇發展,香港應該算數一數二,早幾天才有馬來西亞聽眾打來投訴,問為何有兩集《倚天》聽唔到。」

順應民意,一台將於月底推出《周末午夜場》,專門重播舊劇,每次四小時。半夜睡不着有福了。

「廣播劇花好多資源製作,只播一次,其實好嘥。港台幾十年積下來的庫存其實也很龐大。既然有人喜歡,我們樂意花資源把這些作品修復及重播。當懷舊好,年輕人又可以當新東西聽。」

首波重播節目有2001年的《穿山甲人》,改編自柏楊作品,以及88年改編亦舒的《流金歲月》,女主角是鄺美雲。「不要以為重播慳水慳力,作品製作年代久遠,修復有難度,像《穿山甲人》,我們用CD保存,但CD擺放三年,質素已差好遠!我們要重新清理、剪接。」節目監製張璧賢說。

筍工做播音

就講以前。香港的中文廣播業40年代開始發展,早期戲劇類節目,多以單人講述的形式出現。所謂單人講述,即一人分飾幾角,度故事演繹一人包辦,很依賴播音人員本身的才華,人稱播音天王的李我就是當中表表者,講故毋須看稿,代表作有《天空小說》,聞說最紅時月入十萬!另一位天王鄧寄塵,主打諧劇,「以前王祖藍在港台,一個做四把聲,已經好叻,鄧寄塵有八把聲!」鄭啟明說。

跟今日模式近似、集體製作的廣播劇在五十年代尾開始流行,孕育出一群專業的廣播劇演員,1959年商台開台,更掀起過檔潮,像今日王維基大戰TVB一樣,帶挈廣播劇演員身價大升。有當時的播音員憶述,五、六十年代一程的士$1.2,做一場大茄收入夠坐兩、三程的士,而一名主角月入閒閒哋六百元。

工廠妹至愛

67年TVB開台,亦未有將廣播劇打殘,而七十年代更是廣播劇全盛時間,港台每周播放廣播劇達52.5小時,從愛情倫理恐怖懸疑文教歷史到艷情劇,種類包羅萬有。「七十年代是香港工業起飛期,勞動階層雙手忙工作,閒着雙耳,正好用來追劇。有前輩說,當時工廠請工人,會講明准你聽收音機,當成是福利之一。當年麥潤壽去探工人,下午四點鐘,全部開台聽悲歡離合劇。電視是放工才看、廣播劇是返緊工聽。」鄭啟明說。

師奶湊仔、司機開車、小店看舖,都要聽劇,時間才過得快;金庸亦舒倪匡的流行小說,沒時間讀吧,電台就改編成廣播劇播放。翻開昔日廣播劇目錄,電台創作劇及小說改編劇鼎足而立,從流行類到文學類、亦舒三毛到張愛玲,賣埠賣到手軟。

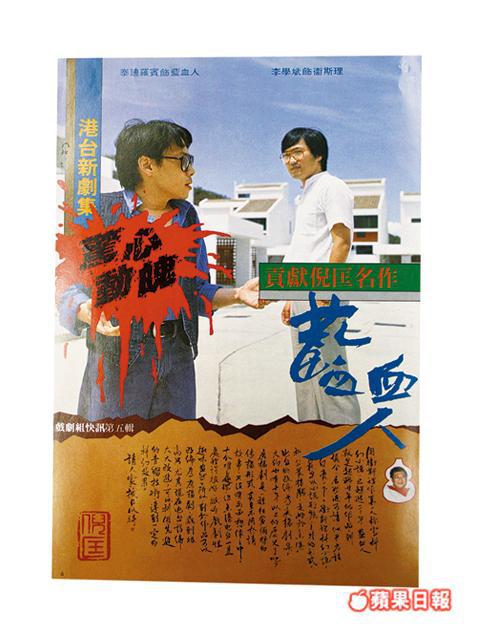

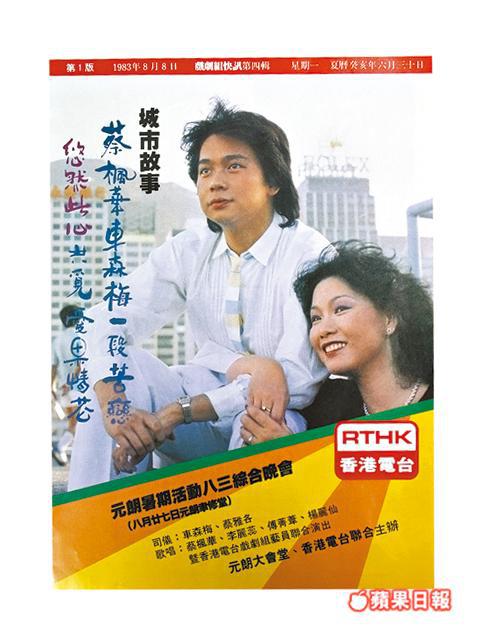

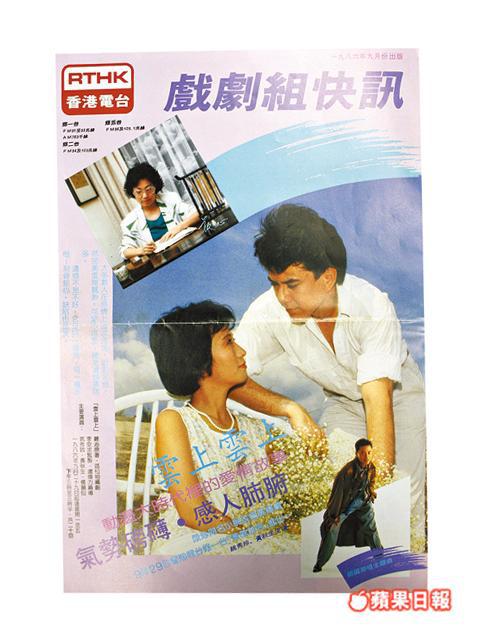

劇集受歡迎,自然也揼本宣傳,昔日港台為廣播劇推出劇訊,DJ們化妝出外拍宣傳照,找紅歌手唱主題曲,製作認真媲美電視劇宣傳,「當紅的幾個演員,會有很多迷哥迷姐找上港台送花、攞簽名相,睇到我好妒忌!以前搞個廣播劇營,都有幾百人參加。」鄭啟明笑說。後來拍成電視及電影的《小男人週記》,就是黃金年代的出品。

九十年代末墮冰河

未料到踏入九十年代,社會氣氛轉變,九七逼近,市民加倍關注時局,廣播劇隨即踏入冰河期,「最大原因是政策轉變,論政節目成為大勢。從製作角度,論政節目比較易做,幾個坐喺度就得,不似廣播劇,要找人編劇、演戲、場務、混音,牽涉人力物力很廣。」快餐取代功夫菜,根本是全香港的命運;除了個別彈起的幾齣異數,廣播劇文化完全無以為繼,「那幾年移民的移民、轉行的轉行,千禧年後,港台廣播劇組也解散了。到後來我們想再製作廣播劇時,發覺已無法埋班,人才已經冇晒。」

香港電台第一台(FM 92.6-94.4)《周末午夜場》

4月28日起 2am-6am

經典播音巨星

諧劇大王 鄧寄塵

廣州廣播界出身,49年加盟麗的呼聲,擅長詼諧劇,能一人分飾八角,獲封「諧劇大王」,他亦主唱多首粵語流行曲,如《飛哥跌落坑渠》等。

播音天后 蕭湘

有句說話「男有李我,女有蕭湘」,播音天后蕭湘是李我第二任妻子。她59年加入商台,擅長倫理題材,能一人分飾六、七角。

播音皇帝 鍾偉明

有「播音皇帝」之稱的鍾偉明,47年投身廣播界,代表作有《韋倫探案》、《洪熙官》。92年獲英國授予員佐勳章,成為華人廣播界中第一人。