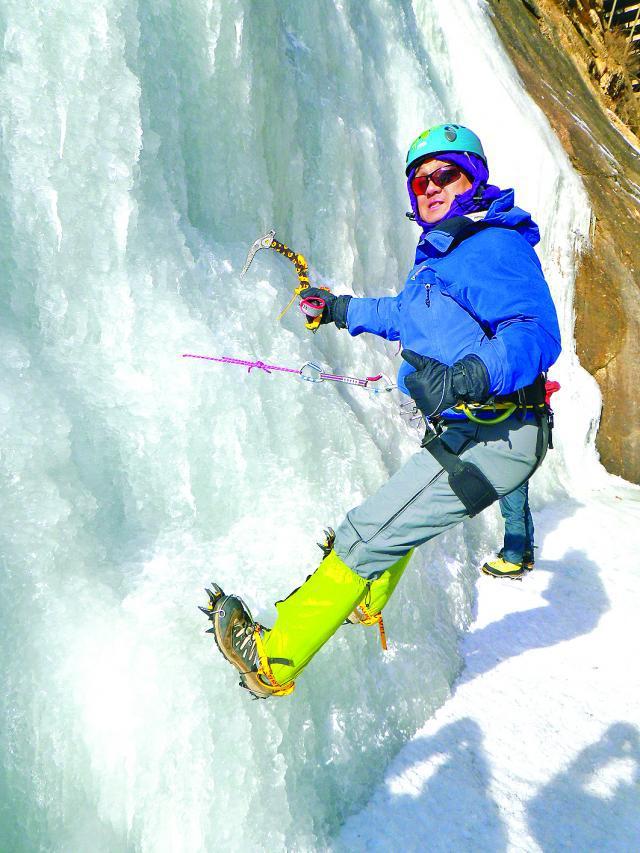

龍汝添是仁濟醫院創傷科醫生,主要工作是跟創傷病人進行駁骨手術;他熱愛攀山,一年去外國攀山三、四次,曾登上海拔4,807米高的法國白朗峯(Mont Blanc)、非洲坦桑尼亞海拔5,895米高的乞力馬扎羅山(Mount Kilimanjaro)、尼泊爾海拔8,848米高的珠穆朗瑪峯(Mount Everest)。兩年前,他愛上攀冰,由適合初學者的北京桃源仙谷及南韓首爾的白骨兵團軍營附近冰場,到剛剛去過日本赤岳,在零下25℃,威風凜凜地揮動冰斧,盡氣力向上攀爬,誓要登上冰峯之巔。

記者:冉藹莉 攝影:陳偉傑 部份相片由受訪者提供

任何運動都必須經過艱苦的訓練,攀冰除了體能還要鍛煉自己耐寒,龍汝添每次出發前兩個月便開始鍛煉身體。在冬天時他運動後以凍水洗澡,攀登雪山經常要露營,他下班後更背着重20公斤的背包在街上散步,以準備長期背負露營帳幕、煮食器材、厚衣及食物等重達35公斤的生活用品。

綁沙包行樓梯鍛煉

每日長時間都綁着沙包鍛煉小腿肌肉,空閒時在醫院後樓梯行走,他笑說:「有次,我在後樓梯練習,有個正在練習行樓梯的康復者,見着我行完一次又一次,他竟然問我是否有問題,我連忙解釋自己好正常。」即使看似奇怪,但他不在乎,堅持做足事前工夫,甚至下班後穿上恍如機械人般的雙層攀冰鞋,以防攀冰時不習慣。「我腳又大,鞋自然重,所以一定要習慣。我有朋友出發前並無試穿,結果雙腳即長滿水泡」。

剛成功完成日本赤岳攀冰登峯之旅,一行七人,同場更有全球第三位成功征服珠穆朗瑪峯的勇者曾志成。他們一口氣花了五個多小時,從600米高攀至2,899米高的山峯;完成之後,翌日再往赤岳另一邊專為攀冰者而設的人造冰場繼續攀冰去。

龍汝添說,這次的山比北京難攀得多,雖然是人造冰場,但難度亦高,因為一般攀冰者靠手上的冰斧鑿於冰山的凹位,冰面越平,攀爬越艱難,「冰場冰面好平,好難鑿得穩,腳上的冰爪亦難踢得實」。他手執冰斧,對準冰上的凹位鑿下去,又怕鑿斷安全繩索,有時鑿到碎冰四濺躲避不及碰傷臉頰,有次更弄得嘴巴腫痛。一班攀冰好友既是同伴又是對手,有時見到別人喘着氣,看似辛苦的樣子,心裏暗地裏笑,自己原來也不是太遜色。

已經有六年攀山年資的龍醫生,即使考獲冰雪攀登三級、攀石二級證書(總共分三級訓練證書及教練級),慣站在山峯的他也有膽怯的時候。

韓國冰場險遇雪崩

去年在韓國冰場就差點遇上雪崩。「我爬上一個斜60度、近30米高的雪坡上,發現當時冰很薄,雪又鬆,不穩固,而且30至60度最容易雪崩」。當時如果真的遇上雪崩,肯定性命難保。每次危機都好像在警告他,做足安全工夫是自己的責任。

在日本赤岳登山時,他就遇過一個獨自去登峯的香港人。「他好像在香港行山一樣,自己一個人下山,但其實那條路也不易走」。他有醫生具備的小心和穩重,從不過份搏命,看到器材不足時,他寧願放棄也不敢亂來。每次都抱同一心態:「山永遠都在,可以再來第二次。」

攀冰初哥首要學用冰斧

從事首飾設計的譚麗貞及心理輔導員李嘉輝,剛過去的聖誕節第一次到北京桃源仙谷學習攀冰,中國攀冰隊也選擇在此訓練。早在出發前,他們一同在香港室內攀石場訓練。先了解裝備的重要,才可以讓自己在不凍傷的情況下玩樂。

鞋底冰爪助穩定身體

譚麗貞說:「教練提點我們一定要帶備朱古力、薑茶及補充體能的食物,因為一日玩八小時,不能往返市中心。」器材都先在香港學懂使用方法,如尖銳的冰爪如何包着攀冰鞋、運用手腕的力揮動冰斧、即使細微到帶着厚身的手套綁鞋帶也要練習。她說:「到達攀冰場後,就可開始學習如何在冰面滑下來及在冰面上行走。」

記者看着他們播放的影片,李嘉輝在鏡頭前,喘氣得幾近說不到話來,一直努力揮動冰斧,雙腳不慌不忙的用鞋前面的兩個爪插入冰塊以穩定身體,亦要顧及扣在他們身上的安全繩,免得一不留神用冰斧揮斷。學習的時候為安全計,兩個學員一組以身上的安全繩連繫着,一個攀爬時另一個站着平地拉繩,隊員要降落時就為他放繩。他們都說攀冰時是把生命交託給一條繩和旁邊的同伴,也可培養對人的信任。

學攀冰小資料

國際戶外訓練中心(香港)

香港一天訓練(借用基本裝備及教練費) $ 500

北京三日兩夜訓練(包括機票、車費、繩、裝備及爐具等)約$6,000

收費不包括:膳食、北京市住宿及意外保險

網址: http://www.iotchk.com