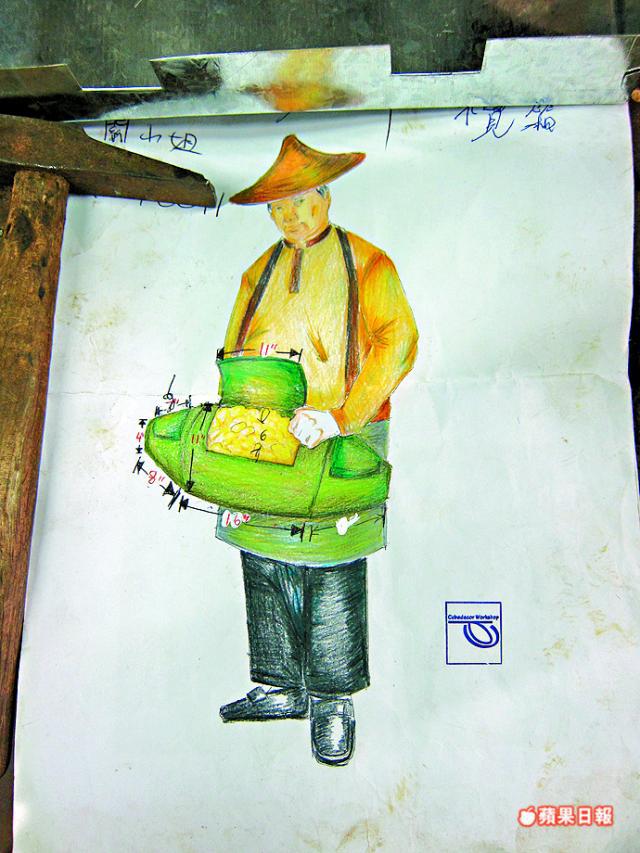

何植強有天跟兒孫到海洋公園遊玩,在老大街遇上有人叫賣飛機欖,他一眼看出那欖箱是何家出品,「我親手做,點會唔認得!」他樂得在兒子面前認叻,向孫女顯威風。其實何家出品又豈止欖箱,還有拍戲用的清朝官帽、遊戲節目《獎門人》的整蠱道具。這名隱世鐵匠在深水埗橫巷開檔半世紀,75歲仍埋首創作,不甘言退,「諗住做到死」。

擔張凳仔在橫巷接受訪問,沒事先預約,何伯關掉戲曲,放下手作仔,「你想傾啲乜嘢?」50年打鐵史,一下子不知從何說起。不如介紹最近甚麼最好賣?「抽氣扇囉」。他說的是抽氣扇氣槽,用鋅鐵製造,「畀啲套房用,冇窗吖嘛」。近年劏房有價有市,也帶挈何伯。還有鋅鐵信箱,最受舊樓居民歡迎,「你租個房就要整個信箱啦」。

制水日子水缸最好賣

旁是時裝批發店,行得快都會走漏眼。何伯父親早年在中環告羅士打酒店(即現時的置地廣場)燒煤,戰後轉行做白鐵加工。有四兄弟的何伯,家中排行最細,亦只得他子承父業,小學未畢業就跟父親學師。淋花壺、麻雀箱還有大牌檔桌板,邊學邊做,從前用白鐵,易生銹,後來轉用鋅鐵,選日本靚貨,「夠軟熟,唔易爆」。

60年代,是「樓下閂水喉」的年代,供水由每日限供4小時,變成4日才供一次。街坊缺水,令何伯的生意停不了,「個個嚟買大水缸」;一日做四個,晚晚做到半夜。還記得趁隔鄰大廈未入伙,偷雞把水缸搬進去儲水。後來紅A膠桶大行其道,鐵桶漸被取代。當年何伯也接風喉工程,上門替織造廠、製衣廠做喉安裝抽氣扇和冷氣機,但隨着工廠北移,生意漸少,年紀日大,「要我擒高擒低唔制喇」。

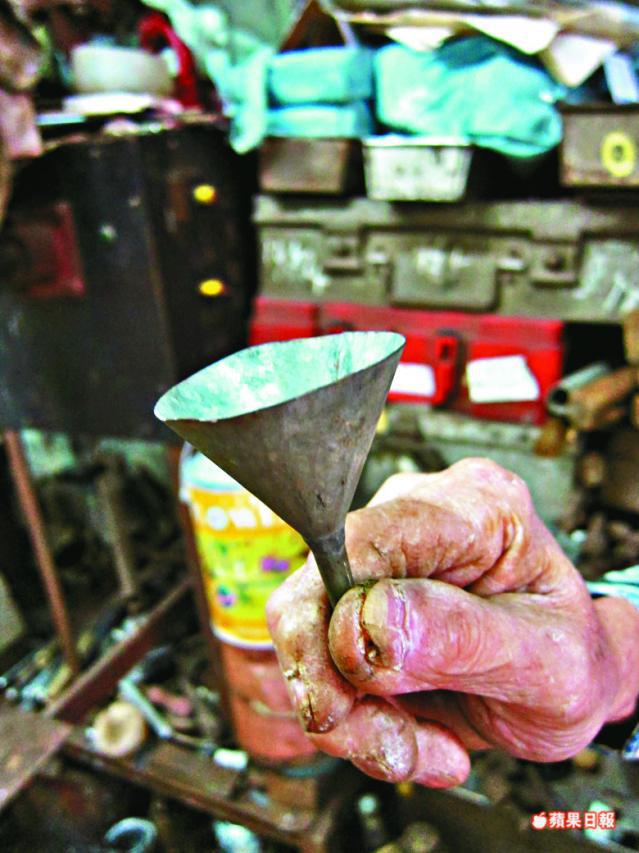

還幸何伯有雙巧手,粗糙但靈活,拿起剪刀鐵鎚,一剪一揼,就顯功夫。「你畀個設計我,我咪盡量做囉」。早年有個做戲服的阿頭,找何伯打造兩個垃圾桶蓋,那年頭的垃圾桶蓋呈圓錐體,他照做、沒多問,後來在電視劇裏看見那頂清朝官帽感覺似曾相識,「咦,咪係我做嘅?」也有人找他做大鐵盤,原來用作遊戲節目《獎門人》的整蠱道具。

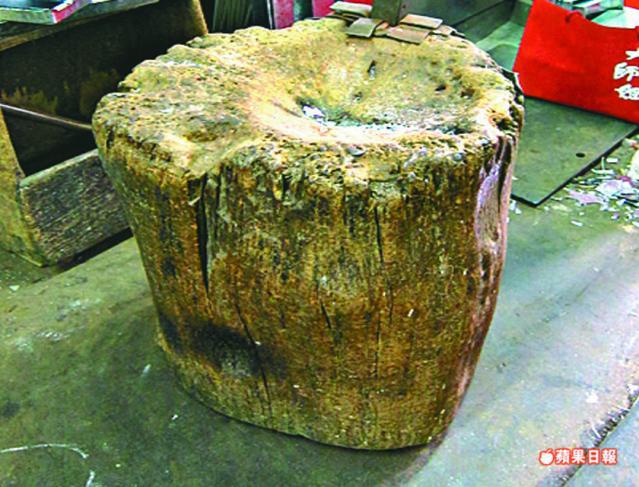

[半百歷史老舖,處處是寶。何伯的工作台橫看豎看都似一碌木,「呢件好嘢嚟,新加坡柴」。他說,以前香港燒柴,柴經船運來港,再斬件賣,其父獨具慧眼,買來做工作台,揼鐵、打釘樣樣得,「老過間舖」。鎮店之寶還有一幅舊招牌,油漆剝落得不成字形,由一名寫信佬白手寫上,「見佢手字幾靚,咪畀十元八塊叫佢寫,以前寫封信都係幾毫子」。

那寫信佬是大學生,後來染上毒癮,在元州街擺檔寫信,相信已不在人世。何伯說,從前長沙灣道沒車路,一片沙地,很多人在打波子。球場也是爛地,他見過霍英東跟姚卓然踢波,姚「好波」,霍沒架子,「𠵱家兩個都死咗」。老舖一間間消失,街坊也走得七七八八,「個個發晒達,移民走晒」。

應邀教學做裝置藝術

當年何伯賣鐵,妻子做製衣,養大兩子一女,如今各有所成,閒時一起周遊列國,但堅持賣鐵終老,「仔女成日叫我退休,退休去得邊?不如出嚟玩仲好」。近年他應邀教學生工藝,跟大學教授合作做裝置藝術。訪問當日,他坐了大半天,替街坊的鑊鏟柄鑽窿,賺得五元,「當過吓日辰」。

一生賣鐵,何伯說,是忠於興趣,「自己創造一樣嘢出嚟,幾有親切感,可以拎去畀人睇,咁我滿足啦」。就像那兩個飛機欖箱,在海洋公園重遇,「幾happy(開心)」,他又開懷大笑。

記者:王家文