一般人每年春秋二祭才到墓地,鄒頌華卻常逛墳場;你我去巴黎旅行必看凱旋門,到京都觀光總會造訪金閣寺,她寧願向墓碑朝聖。

「台灣、京都、巴黎、倫敦、柏林、紐約、新加坡、烏魯木齊……都一一去過,我對墳場情有獨鍾。」《Lonely Planet》旅遊作家鄒頌華說。

2008年至今,看過不同國家的墳場近20個,又買書研究,當過墳場導賞員,現正夥拍前食物及衞生局政治助理陳智遠,籌辦旅行社,當然少不了帶隊觀賞墳場。

記者:譚淑美 攝影:鄧振權

「西式墳場好有美感,似花園,有雕像,唔係想像中咁恐怖,我亦都冇見過鬼。」30來歲的鄒頌華說。怎麼愛上墳場?「有次我喺香港仔等船去南丫島,無意中行入華人永遠墳場,一睇就不得了,發現黃克競、鄧肇堅……嗰啲學校名嘅人都喺晒度!」

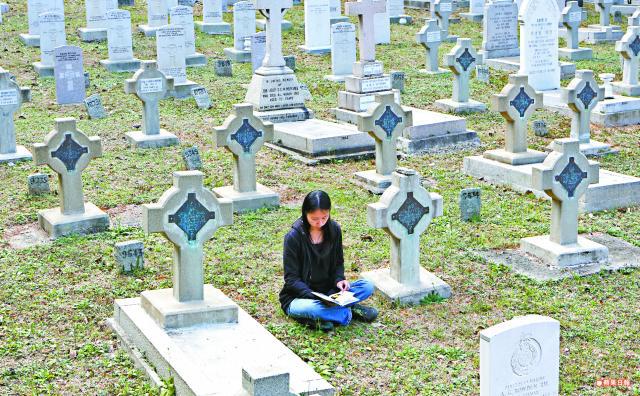

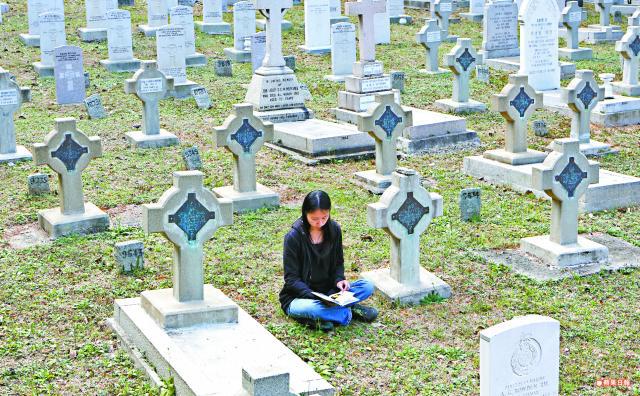

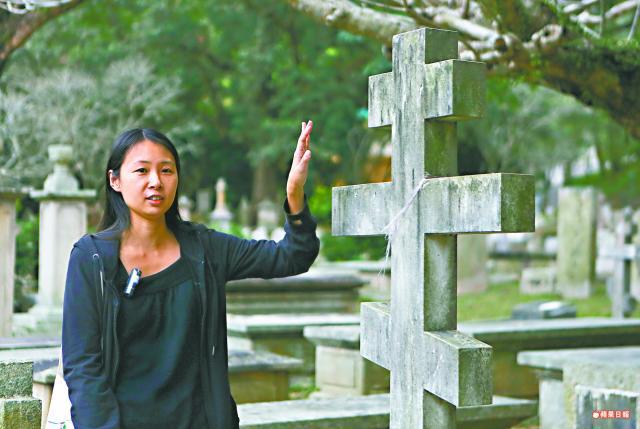

訪問當天,她帶記者到跑馬地的香港墳場探秘。天有點陰,初春的冷風吹來,令人不禁打個寒噤,她卻賓至如歸,在迷宮一樣的墳場穿梭,邊走邊介紹不同墓碑之隱藏意思:

1.斷了的石柱:死於非命

2.小天使雕像:死者是孩子,多信奉天主教

3.船錨浮雕:從事船業或表達「希望」的意思

4.「丰」字雕像:東正教徒

各族各教共葬港墳場

斷了的石柱比比皆是,幾十年前香港時局動盪,人命如泥,其中革命家楊衢雲為了推翻滿清而魂斷中環,長眠於香港墳場。鄒頌華介紹他:「《十月圍城》張學友個角色。佢係孫中山前輩,在結志街被人暗殺而死。」因家人擔心有仇家來鞭屍,這墓本來無名無姓,到近年才立下墓誌銘。

看墓地也看到那人生前如何待人,如香港一代首富何東之妻麥秀英,貼身妹仔葬在自己前面,儼如一家人。鄒頌華說,有些古老西式墓碑頗有詩意,如寫着「Gone but not forgotten(離開但不被遺忘)」。

「印象最深刻是幾年前去過紐約Green-Wood,是我見過最有創意?墳場,乜嘢形狀?墓碑都有,有人起了座金字塔;有人跟寵物同葬;有個藝術家(William Holbrook Beard)墓前有熊人雕塑,原因是他畫了一幅著名畫作,描繪華爾街的熊在跳舞」。

她說,香港的墳場也獨一無二,「世界各地好少有咁多唔同宗教種族的人葬在一起。天主教墓碑,有較多聖人雕塑;回教墓碑則朝向麥加,只有字,冇雕像,因佢哋唔拜偶像」。

去年新加坡傳出著名墳場快要清拆,她即時前往以免無緣再見。「有啲墓碑100年都冇人理,我有時會買紮花去拜訪佢哋。」