香港「地小人多」、市區重建帶來美好未來這些官方論述,把一切填海造地、拆建合理化。筲箕灣是昔日四大漁港之一,從水上搬到岸上,經歷三次填海以後,如今在醞釀翻天地覆的重建計劃,筲箕灣的漁民社區逐漸「溝淡」,一條街一個街坊一個故事,把根留住。

記者:邵超 攝影:陳盛臣、邵超

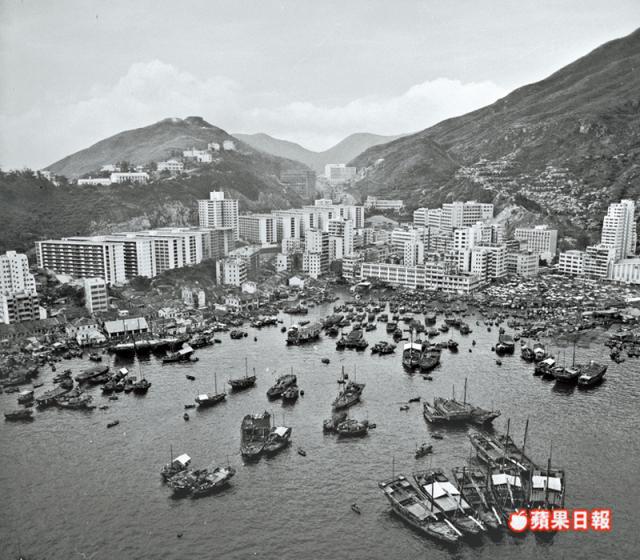

填走漁港

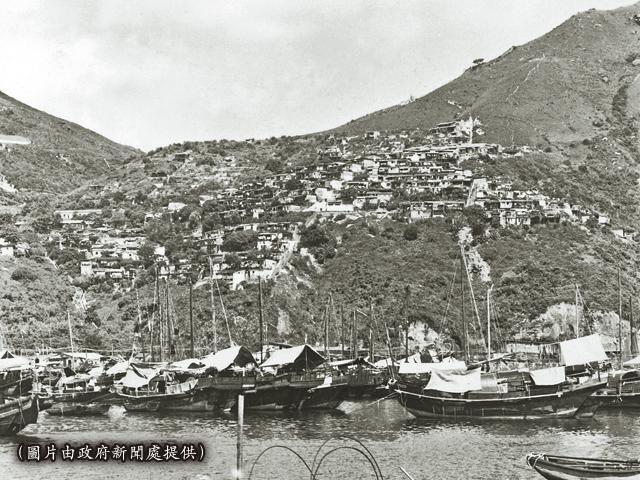

住在筲箕灣,有足夠的時間沉澱堆積的情感。六十年代黑白照裏的筲箕灣,木屋區與屋邨、私人樓宇並存的多元化局面,經歷廿多年至木屋區清拆才有了大改變。避風塘由小變大,再縮回一角,岸上的房屋風光變化緩慢。筲箕灣在填海前,因形如一個大筲箕而得名,範圍包括西灣河。十八世紀中葉,漁民發現筲箕灣是一個避風良港,漸漸由柴灣遷居至此,形成小漁村。那時漁民還是住在住家艇上,同時代惠州來的客家人則從事打石業,就在今阿公岩海邊搭建簡陋木屋。二十年代,筲箕灣開始出現小型工業,到二次大戰後工廠大廈林立。五十年代內地移民湧港,在山邊搭建大量寮屋。避風塘三遷,海被陸地「驅逐」,畢竟海岸還是留給水上人可負擔的住宅,包括公屋、居屋和私人住宅,填海背後的土地炒作,味道相對較淡。

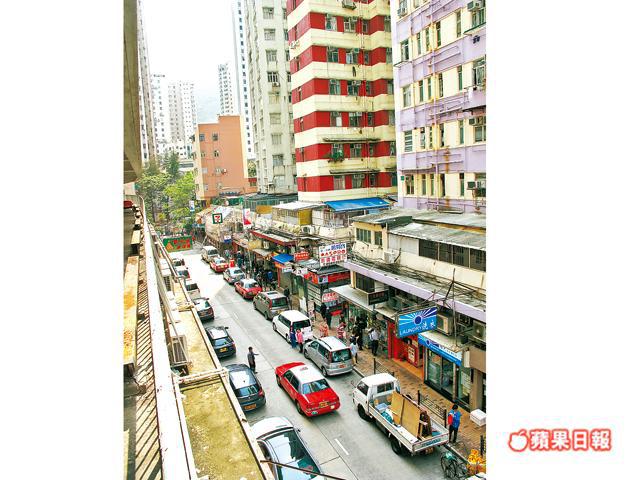

吹上東大街

水上人靠水吃水,不過1962年溫黛襲港為筲箕灣避風塘帶來大災難,把水上人「吹上」東大街置業。發展多年,筲箕灣漸老,樓宇仍然以商業/住宅混合居多,響噹噹的樓盤從未出現,卻也不是「無街之城」,逛街舖在當世變成稀世珍寶。發展商就是喜愛筲箕灣舊,盤算着移植一式一樣的發展模式,皆因舊區沒有用盡地積比率,市區重建熱衷於區內拆掉六十年代唐樓,剩下的樓齡不算老,只是久欠維修,令社區看起來很老。活在M型社會,小康概念已消失。區報《紙筲箕》創辦人Issac回想昔日的筲箕灣是一個小康社區:「小康代表所有人都能上樓,現在香港人卻很卑微,能置業叫『中康』。」

三次填海

六十年代:大型填海工程令筲箕灣的海岸線首度改變。

79年至八十年代初:愛秩序灣填海,計劃興建地鐵港島線、東區走廊、東區海底隧道、住宅物業、地區公園及社區設施。

95年:愛秩序灣被填平,成為今日愛蝶灣、愛東邨等多個屋邨和屋苑的所在,容納近三萬名居民(包括18,000名公屋居民、9,000名居屋居民)

褪色水文化

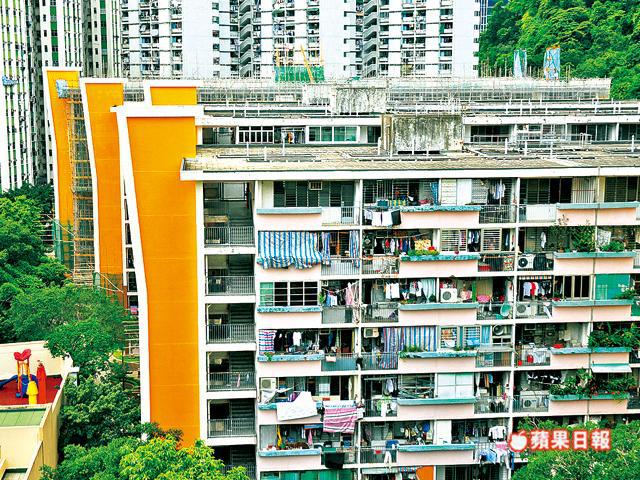

我是水上人,三歲前仍住在艇上,爺爺曬鹹魚曬了一輩子,沒請夥計,都是家人幫忙。東大街是筲箕灣最具代表性的街道,街上的八十年代洋樓,是水上人搬上樓的地標。這街是水上人社區,我爸媽認識全條街的人。在我心中,筲箕灣地標從來不是建築物,而是店舖。東大街從前專賣漁業用品如船纜、漁網等,有士多、食肆、餅店、玩具店、酒樓、雜貨舖、百貨公司會兼售漁民版雨衣、水靴。去年起,所有賣漁業相關用品的店已邊緣化移至阿公岩那邊。隨着行業式微,筲箕灣本土文化褪色得好快。筲箕灣沒有雷生春、藍屋,明華大廈也擬好重建計劃。電車總站、金華街濕街市守着筲箕灣文化最後的堡壘。

五十年下舖上居

我是客家人,祖籍惠陽,拜譚公。筲箕灣一直以地舖為主,只有小商場,大家都是幫襯牌檔的,柴灣、石澳、鶴嘴、西貢水上人都會來這區購物。爺爺背着石磨來香港做豆腐,64年開了這家店,主力賣裙褂和龍鳳被,在店裏打棉胎。我出生時家人已住在這裏,下舖上居。水上人子女多,而且重視傳統,必定備齊全套嫁妝,生意一直很好,現在做嫁妝沒生意,也沒有人用棉胎,手藝沒人欣賞,已主力賣床上用品。以前(金華街)外邊就是海,住十多樓已望海景,小時候上山下海去玩,鯉魚門軍營也是遊樂場。

住家艇最風光

其實我不是筲箕灣人,而是清水灣布袋澳村人,祖業漁民,小時候是住在住家艇裏。住家艇一般是損壞的漁艇,房間很小,客廳卻很大。在東大街開店逾30年,前年重新裝修,向討論區版主借相,在牆上貼滿筲箕灣老照片,反應很好。街道會變,我們水上人是認山的。

最愛晒金器

我是岸上人,祖籍廣東四會。以前街舖大部份是前舖後居,七一年樓價約四萬多。金舖主要做街坊生意,四十年來未曾動過大裝修,一旦轉變,客人便會誤會換了東主而不再幫襯。水上人的理財觀念很保守,習慣買金保值,他們經歷過廣東信託銀行擠提事件,直到七十年代尾再有銀行在這裏插旗,才將金器收在保險箱,之前都是收在家裏。水上人在六、七十年代開始經濟好轉,每逢嫁娶、誕期、上契、生日、嬰兒出生,便會晒金器,讓人知道他們過去一年做出好成績,會在酒艇擺足幾天酒席。八十年代最常看到這些風光情景,當年民風純樸,社會安寧,木屋區雖有賭檔、鴉片檔,但窮人不敢做大案件,沒有窮途末路的時候,鄰里間會幫忙。

數名廈老屋

神秘的船廈

工廠街32號唐樓沒名字,圓形窗、超大露台,人人都覺得活像一艘船,原來是高級公務員宿舍。高倉健主演的電影《東京黑幫對香港黑幫》曾到此取景。

東大街巨人

在一片七、八十年代的洋樓中,1976年入伙的東威大廈以伙數(3座共五百多伙)取勝,盤據東大街上,極具威勢。

筲箕灣第一屋邨

明華大廈是政府六七十年代開發筲箕灣時所興建,共十三座,主要為長形,現已納入重建計劃。

西式唐樓

筲箕灣道逢源大廈昔日以「西式唐樓」招徠,當年賣樓廣告:一層新樓,二萬餘元,三全浴室,四圍鋼窗,五大廳房,六部電梯,七彩階磚,八尺騎樓,九折價錢,十分抵買。

碩果僅存寮屋

因早前一宗逆權侵佔案而備受注目的阿公岩村,七十年代前有南華泳棚。這裏最後一家漁業相關店舖王安記只賣船纜。