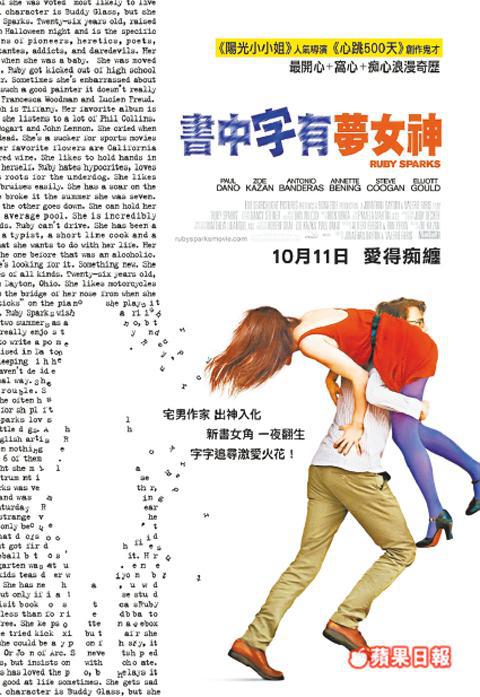

你是一個名副其實的宅男。一個夜裏,在夢裏戀上了她。夕陽亮得要燒開雪紡裙,修長的剪影溫婉醉人。她說喜歡你的小狗,也喜歡你。你魂牽夢縈,瘋狂的在打字機前重塑這個夢女孩的一切。然後,女孩半裸着包上你的大碼襯衫,出現在家裏的廚房,一雙長腿和她的降臨一樣難以置信。你日思夜想的夢幻頃刻成真,於是不顧一切和筆下女神談戀愛。

《Ruby Sparks》的宅男幻想輕柔可愛,可惜入場看電影的都是一雙一對,真正的宅男獨男難解慢節奏小清新,浪漫鮮有在他們的虛擬世界裏出現。我們經常消費的,是更虛幻的色情暴力,有的虛幻終於成真了,結果當然一點都不浪漫,尤其在最近兩個星期。

Copycatting

對於禽獸不如的殘殺,傳媒鋪天蓋地幫兇手「造勢」,結果呢?兇案接二連三。你說當中有沒有關係?肯定有,不過製造這種串連效應的不是兇手本人,而是把關失責,胡亂指揮的傳媒老總。

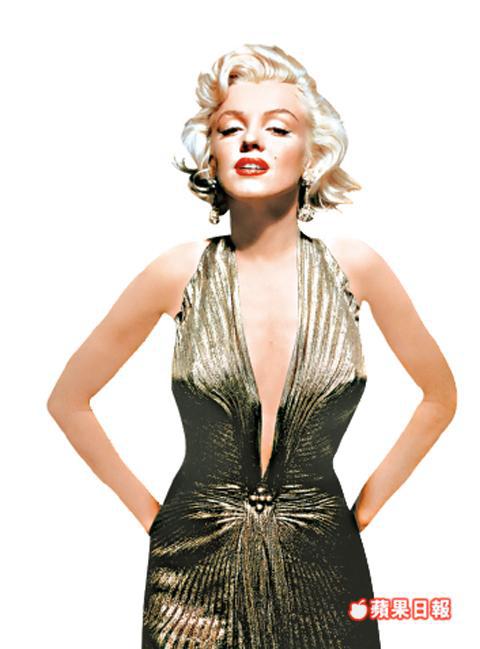

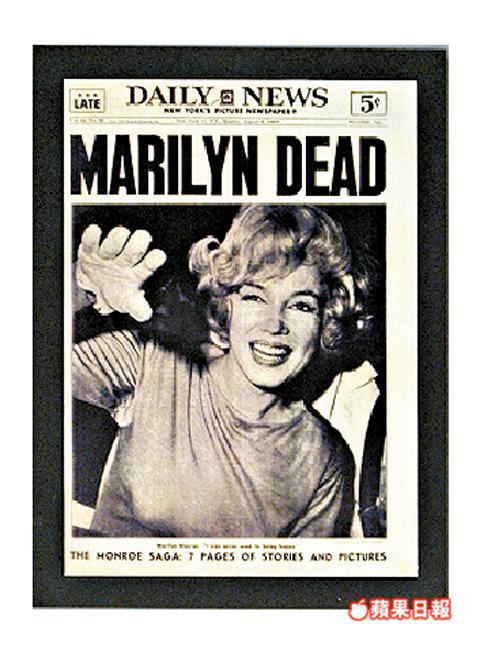

心水清的觀眾都發現,電視新聞很少報道自殺案。這屬於新聞系一年級學生的課題:Copycatting,意思是讀者觀眾對某些新聞事件有樣學樣。最著名的例子在1962年,瑪莉蓮夢露服安眠藥自殺,一個月內,美國自殺率上升12%。當時有40多份科學研究報告指出,傳媒越大肆報道,抄襲自殺的人就越多。

新聞不是詛咒,好端端一個人不會因為看了新聞而自殺。「Copycat」的自殺者各有不同的自殺原因,只是有關的新聞提供了一個鮮活的例子,加諸一些浪漫描述、惋惜哀嘆,讓站在中間的人聯想到解脫,妄想一死也能得到最後的憐憫。

抄襲殺人

2010年3月23日,一名男子持刀闖入福建南平市實驗小學,砍死八名學生,舉國傳媒大肆報道,網上討論空前熱烈。隨後40日內,廣東、山東、江蘇、陝西相繼發生校園血案,行兇方式大同小異,是典型的抄襲行兇行為。當社會不斷討論是社會那個關節出錯時,卻沒有人點出傳媒在一堆血案中推波助瀾,可以預見同類事件在內地仍會再次發生。

報道為潛在行兇者提供了學習對象、實踐方法,更缺德是提供一種變態的幻想,令某些人自以為可以透過犯罪來揚名立萬,甚至伸張正義。美國犯罪心理學家Dr. Park Dietz訪問了很多校園屠殺案的兇手,得出的結論是:他們都低落到自殺的邊緣,卻又將自己的問題,不斷怪責到別人頭上。當他們從電視上看到那些殺人犯的照片,深有共鳴,認為屠殺可以鏟除問題製造者,解決他們的煩惱。而更大的誘因是,這些沒有自信的「地底泥」,看見「同類」透過殺人,得以成為全國討論的焦點,像明星一樣出現在電視、雜誌封面。

殺人者的明星效應

歐美發生的屠殺案越演越烈,兇手喪心病狂地做很複雜的部署,明顯是希望事後傳媒對他們的「傑作」予以詳盡的描述,印證自己的「才華」。看看近兩個星期的香港傳媒,同樣是不假思索,自甘成為行兇者的宣傳工具。

統計一下,文字和電子傳媒除了大篇幅的報道,當中有一些可圈可點的形容詞:有11份報章的14篇報道,用了「冷靜」去形容兇手;13篇報道指出行兇是經過「策劃」;兩篇更謂「精心部署」;兩本主流時事雜誌,以兇手大頭照作封面,更有記者引述「專家」形容兇手「口才了得」、「屬智慧型」。這些不着邊際的吹噓,不是分明把這個「仆街仔」英雄化嗎?「成魔」兩字也應該慎用,因為在當下的遊戲世界,有魔鬼特質的「反英雄」有時更受歡迎,例如《發條橙》裏的Alex、《Fight Club》裏的Tyler Durden等。更可惡的細節,是記者往往在描述兇手的背景時,滲透冒牌香水一樣的淡淡哀愁,把他們扭曲成可堪細味的悲劇人物。

拒絕幫兇

對於如何報道,Dr. Park Dietz有些至理的建議,引述如下:「不要用警車響號開始新聞,不要展示兇手的照片,不要作全天不停的報道,不要放在頭條,不要將兇手營造成『反英雄』。要盡量向受影響的社區發放資訊,要向不相關的社區以最沉悶的方式報道。因為我們每次集中地報道屠殺案,我們就要預料一兩個星期內再發生同類案件。」

同理,我奉勸讀者在網絡分享資訊時小心謹慎,不要分享對人類和對小動物的兇殺、虐待、欺凌的照片或短片,其實這種行為毫不正義,只是助紂為虐,讓做者痛快,潛伏者循襲。

新聞有自由,編輯要自主,在這個光怪陸離的社會,自有新奇刺激的新聞,惟獨報道要有底線,要對得住良心自省。聽說那間血腥的小房間內,有一堵佈滿黏稠掌印的牆。冷不防,上面有一張屬於你的掌印。

作者:柳俊江(mailto:[email protected])