【《蘋果》記者陳沛敏 以巴報道】

街上的擲石頭、燒車胎是抗爭。台上的嬉笑怒罵、悲歡離合、貪嗔癡疑也是抗爭。

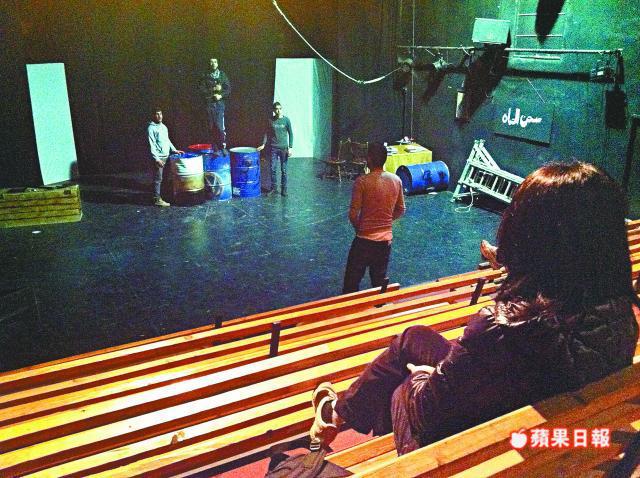

排演完畢,20歲的Sadeq Azzouqa向來自香港的記者解釋這齣叫《被偷去的夢》的話劇,「我的角色想離開這裏,到外面看看。」除了杰寧,他只到過西岸其他城鎮;要越過高牆到外面的世界,不容易。

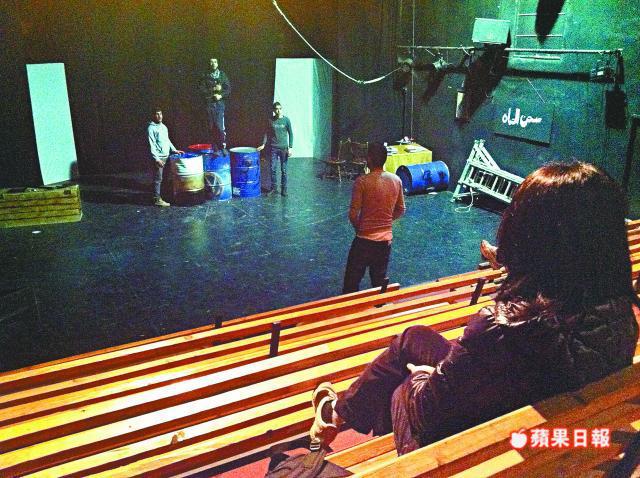

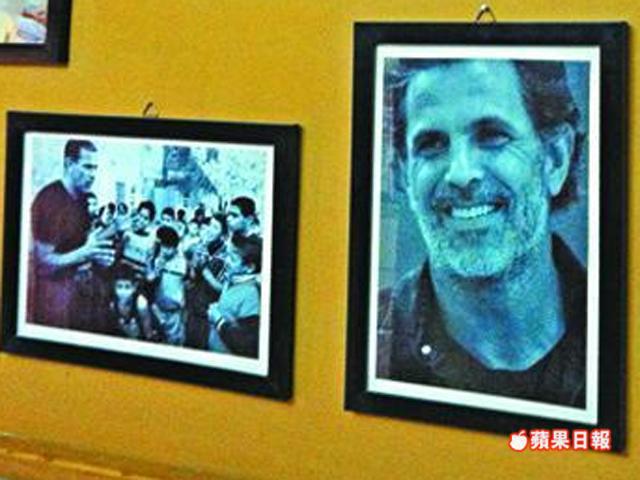

2006年,以巴混血兒Juliano Mer-Khamis在杰寧難民營成立「自由劇場」(Freedom Theatre)。2011年,他在劇場外身中五槍斃命,兇手在逃。兩年後的今天,杰寧的孩子仍在努力追尋他們被偷去的夢。

以色列圍着巴人地區興建的分隔圍牆,臭名遠播。Pink Floyd的Roger Waters在牆上留下《The Wall》歌詞“Tear down the wall”;伯利恆圍牆附近的Banksy塗鴉已成景點,印成布袋出售。

記者早前到訪以巴,從以色列坐公車到高牆另一邊的杰寧,檢查站的以軍上車查證,不知甚麼原因,要戴着阿拉伯頭巾的老伯下車。老伯一面下車一面嘀咕了幾句,司機和乘客都沒作聲,睡覺的繼續睡覺,看風景的繼續看風景。

戴上豬面具 嘲諷壓迫者

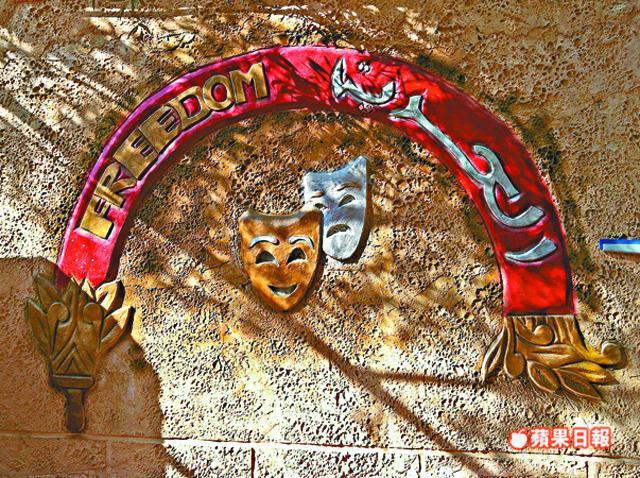

抵達目的地,Google的杰寧地圖簡陋到不得了,只好問路。街上罕見遊客,更不見亞洲面孔。沿途都是好奇的目光,以及迎面而來聲聲「Welcome!」的問候。自由劇場位處難民營區,但所謂難民營,早已發展成小社區。陽光下,劇場外的塗鴉份外搶眼,寫着「被佔領下創作」,小孩在追逐。劇場內,掛着Mer-Khamis生前的照片,還有發黃的04年《華盛頓郵報》一連兩版的報道,講述自由劇場的前身──「石頭劇場」的故事。

Mer-Khamis年輕時曾在以軍特種部隊服役,卻不以以色列人自居,自稱是「百分百的巴人和百分百的猶太人」。爸爸是巴勒斯坦基督徒;媽媽Arna曾是爭取以色列立國的先鋒,後來卻為巴人發聲。巴人「第一次起義」開始後,她招募街上的年輕人,教他們戲劇,戲團的演出贏得國際聲譽。動亂、貧窮和不安中成長的孩子,透過劇場表達他們的憤怒和企盼,在舞台尋回自己,找到希望,還以為可以一直演下去。

Arna卻在95年患癌病逝,劇場停演。《奧斯陸和約》沒帶來和平,巴人「第二次起義」爆發,劇場設施被以軍夷平。孩子們再次跌落凡間,跟難民營其他孩子一樣。台上的國王和貓咪,變成現實世界的恐怖分子。

有年輕人目睹以軍擊中學校,從廢墟救出血肉模糊的小女孩,女孩卻在他懷中死去;十日後他和同伴到以色列巴士站亂槍掃射,造成四死四十多人傷後,被當場擊斃。仍保存着兒子當年演出劇本的母親事後說:「沒甚麼比毀滅一個夢更危險。」當年舞台上的夢,變成對這些孩子的嘲諷。

有人說Arna徒勞無功,她的兒子卻持相反結論,於是以「自由」之名重建劇團。他們演出巴勒斯坦版《動物農莊》,在這回教社區,讓孩子戴上豬面具學說以色列人的希伯來語,嘲諷受壓迫者掌權後變成壓迫者。觀眾來自四方,包括越過高牆而來的以色列人。

「我感覺到自己的生命」

Mer-Khamis相信,他的劇場不是藉藝術逃避現實的地方,而是抗爭的地方;不用擲石頭或開槍,讓年輕一代用對白、詩歌、舞蹈解放自己,建立信心,加強抗爭力量。

猶太極端分子視Mer-Khamis為異類,部份巴人也質疑他以「西方價值」衝擊伊斯蘭傳統,甚至懷疑他是以色列間諜。被射殺前,他收過恐嚇信,劇場多次被汽油彈襲擊,他甚至預測了自己的死亡。劇場的人都為Mer-Khamis的死哀痛,卻沒有因此畏縮,兩年來繼續演出。問Sadeq Azzouqa為甚麼加入自由劇場,他說:「在這裏我感覺到自己的生命,可以傳達我的訊息。」

以巴衝突事件簿

1948年:以色列立國,第一次中東戰爭爆發,以色列勝,70萬巴人成難民

1967年:有「六日戰爭」之稱的第二次中東戰爭爆發,以色列佔領西岸和戈蘭高地

1973年:第三次中東戰爭,以色列佔領西奈半島,6年後歸還給埃及

1987-93年:巴人起義,抗議以色列佔領加薩和西岸,逾1,000巴人亡

1993年:以巴簽訂《奧斯陸協議》,以土地換取和平,讓西岸和加薩有限度自治

2000年:巴人第二次起義

2002年:以色列兩度佔領幾乎整個西岸,並在西岸城鎮開始建圍牆和各式路障、哨站

2009年:以巴宣佈停火