港人睇法國電影,不外乎洛比桑的《這個殺手不太冷》和尚皮亞桑里的《天使愛美麗》,這類電影跟財爺的中產指標似乎還有段距離。要做(或扮)真正的中產,不得不從法國新浪潮(La Nouvelle Vague)電影看起,尚盧高達、杜魯福及梅維爾等導演背景及拍攝手法也得摸清。還有,今後別再以為《四百擊》、《祖與占》和《斷了氣》只是流行曲好了。

撰文:馮國康

尚盧高達 Jean-Luc Godard 82歲

必睇作品:

《斷了氣》(A bout de souffle,1960)

《不法之徒》(Bande a part,1964)

《周末》(Week-end,1967)

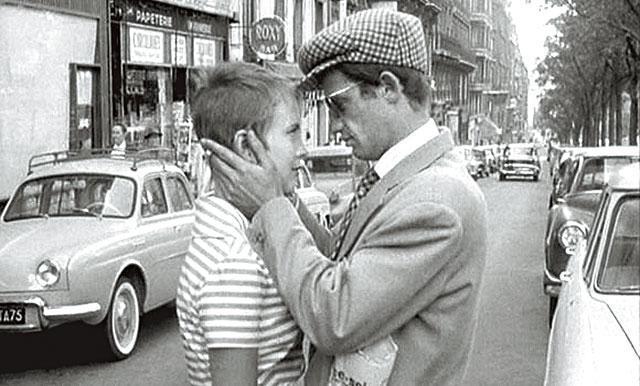

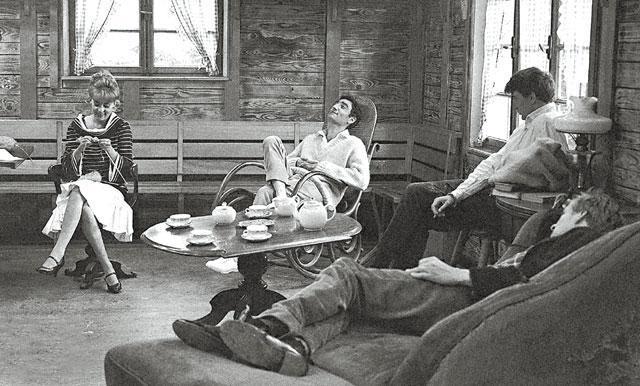

新浪潮中最具影響力的人物,必定是尚盧高達。筆記派出身的他,至今仍堅持新浪潮作風,甚至認為杜魯福「背叛」了新浪潮而與他反目。高達顛覆傳統的創作理念在首部長片《斷了氣》中已經實踐。他打亂傳統敍事模式,以意識形態(ideology)主導故事發展,並棄用廠景用實景,又不時向電影人致敬(如主角多次在鏡頭前用拇指擦唇,是向堪富利保加致敬)。《斷了氣》最經典是運用跳接(jump cut)和長鏡頭(long take),甚至令觀眾以為菲林出問題。

高達出其不意的剪接技巧,在其後作品更發揚光大。《不法之徒》中,主角們在咖啡室打發時間,建議靜止一分鐘,電影當真滅聲一分鐘,觀眾如同被導演牽着走。此外,高達對中產階級(Bourgeoisie)極度反感,在《周末》中,他以汽車比喻消費主義,結果引致大塞車,到最後看見車毀人亡畫面。高達70年代作品走向偏鋒,直接透過電影將他推崇的毛澤東思想向工人階級灌輸。雖則如此,高達作品對後世影響最深。王家衛是他的忠實信徒,其招牌墨鏡都是向對方致敬。昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)以A Band Apart來為其製作公司命名。

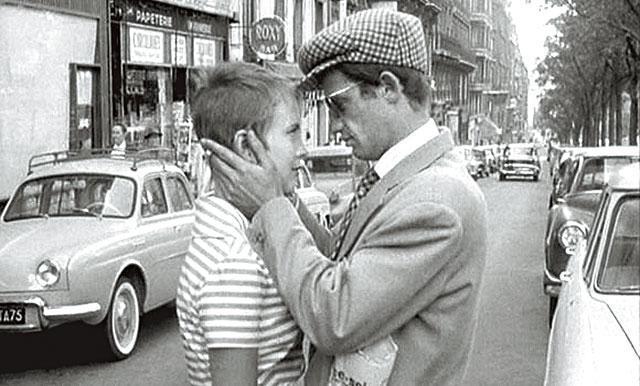

杜魯福 Francois Truffaut 1932-1984

必睇作品:

《四百擊》(Les quatre cents coups,1959)

《祖與占》(Jules et Jim,1962)

《射殺鋼琴師》(Tirez sur le pianiste,1960)

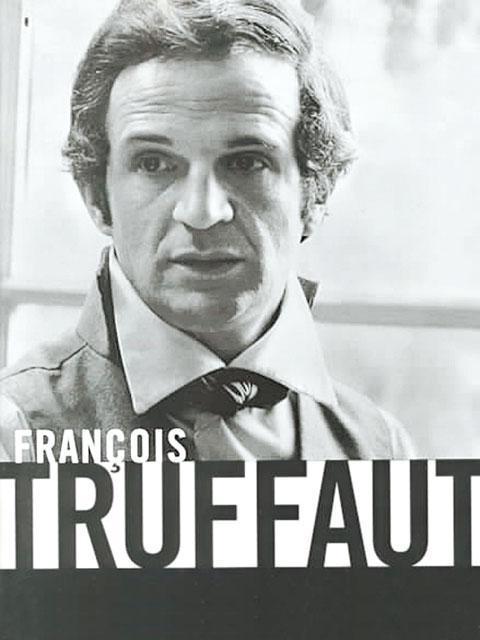

多得楊凡當年創立花生映社,引進法國電影來港,令港人接觸到法國新浪潮導演,其中尤以杜魯福最為港人熟識。杜魯福執導筒之前,跟隨法國電影雜誌《電影筆記》(Cahiers du cinema)創辦人Andre Bazin任影評人,以銳利筆鋒見稱,對傳統電影的迂腐和守舊嗤之以鼻。其首部作品《四百擊》即推翻傳統,運用即興隨意的拍攝手法,利用場面調度(mise en scene)如長鏡頭和伸縮鏡頭,去展示他的電影美學,成就新浪潮風格。

《四百擊》充滿自傳性,男主角安坦但奴(Jean-Pierre Leaud飾)是個不受父母師長體諒的麻煩細路,後被父母送進感化院,其實是杜魯福的童年寫照。片末安坦逃離感化院,一直跑到海邊,杜魯福用一個長鏡頭拍攝,乾淨利落,最後還來個安坦回望的定格凝視鏡頭,堪稱電影史經典。杜魯福與Jean-Pierre Leaud其後多番合作,拍攝了「安坦但奴五部曲」,都是夫子自道的作品。

阿倫雷奈Alain Resnais 90歲

必睇作品:

《夜與霧》(Nuit et Brouillard,1955)

《廣島之戀》(Hiroshima mon amour,1959)

《去年在馬倫巴》(L'Annee derniere a Marienbad,1961)

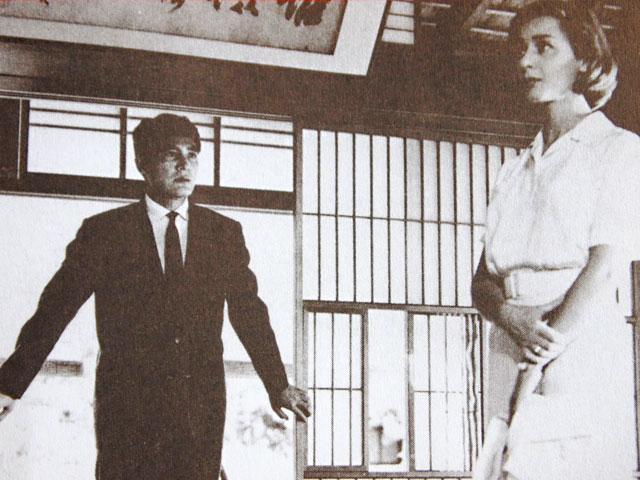

阿倫雷奈是新浪潮代表人物,但屬於左岸派(Left Bank),作品偏向文學和哲學,亦受超現實主義(Surrealism)影響深遠。時間、記憶與遺忘是雷奈電影的母題,《廣島之戀》及《去年在馬倫巴》都混雜了過去、現在和未來,並利用跳接方式敍事,製造出時空交錯亂局,顛覆電影的直線性(linear)時間觀念。《廣島之戀》講述一法國小鎮女子(艾曼妞麗娃,今年憑《愛》獲提名奧斯卡最佳女主角),來廣島拍和平電影,戀上日本建築師(岡田英次)。通過兩人的纏綿床戲及情話,將女主角的矇矓記憶喚醒:原來她有段悲慘過去,其家鄉在二戰時淪陷,她戀上的德國軍官被槍殺,情緒崩潰的她被困在地牢思過。雷奈巧妙將法國小鎮及廣島事迹來回交錯剪接,將女主角的悲劇與廣島受原子彈襲擊串連,從形象上的詮釋,轉化為哲學上的思辨。雷奈的反戰思想亦相當明顯,《廣島之戀》開頭十多分鐘全是廣島被襲後的慘況。

90歲的雷奈近年亦有作品出爐,絕唱《你知咩係戲?》將在香港國際電影節放映。

雷奧卡拉斯Leos Carax 52歲

必睇作品:

《男孩遇上女孩》(Boy Meets Girl,1984)

《虎父無犬子》(Mauvais Sang,1986)

《新橋之戀》(Les Amants du Pont-Neuf,1991)

雷奧卡拉斯是80年代冒起的導演,他深受新浪潮大師如高達等風格影響,其作品盡是視覺饗宴,以詩意影像對愛情的激情和悲痛作出細膩描寫。《虎父無犬子》以較黑暗觀點去探討現代愛情的複雜,其中一幕男主角Denis Lavant在街上狂奔,配樂奏起大衞寶兒(David Bowie)的《Modern Love》,盡現男人的浪漫。當然還有茱麗葉庇洛仙(Juliette Binoche)和茱莉蝶兒(Julie Delpy)的亮麗演出,兩人簡直美得不可方物。Denis後來成為卡拉斯的御用男主角。

慢工出細貨並非王家衛的專利。卡拉斯迄今僅拍過五部長片,去年他執導《巴黎聖騎士》(Holy Motors),採用超現實敍事方法,集怪雞、荒誕及驚慄元素,被《電影筆記》選為去年作品十大之首。

積葵丹美Jacques Demy 1931-1990

必睇作品:

《羅拉》(Lola,1960)

《秋水伊人》(Les Parapluies de Cherbourg,1964)

《柳媚花嬌》(Les Demoiselles de Rochefort,1967)

積葵丹美是新浪潮芸芸導演中較被遺忘,他的作品結合左岸派和筆記派風格,既沒有高達的政治色彩,亦沒有左岸派的文藝氣息,而是超唯美主義(Aestheticism),以歌唱、童話及色彩襯托其矛盾的世界觀(鮮艷顏色影射殘酷現實)。丹美首齣電影《羅拉》,採用實地拍攝及靈活鏡頭調度,頗有筆記派風格,但角色會突然唱歌,又是向荷李活歌舞片致敬。至於成名作音樂劇電影《秋水伊人》,更看出丹美對色彩和愛情的執着,在他的電影世界,一切都是五光十色(開場的七彩雨傘),愛情都像童話般一見鍾情且執迷不悔(嘉芙蓮丹露對Nino Castelnuovo的愛)。欣賞丹美電影,起初會賞心悅目,散場卻有淡淡哀愁。

法蘭索瓦奧桑Francois Ozon 45歲

必睇作品:

《枕邊謎》(Sous le sable,2000)

《8美千嬌》(8 Femmes,2002)

《泳池情殺案》(Swimming Pool,2003)

荷李活有昆頓塔倫天奴,法國亦有法蘭索瓦奧桑。人稱O先生的他,是法國影壇最矚目的新導演,他的作品以多元化及另類見稱,青春、暴力、激情、懸疑、驚慄及性愛樣樣齊,他又愛顛覆傳統電影觀念,加插富爭議性的話題,同性戀及雙性戀議題是他的拿手把戲,幾乎每齣電影都涉獵。

梅維爾Jean-Pierre Melville 1917-1973

必睇作品:

《賭徒鮑伯》(Bob le flambeur,1956)

《獨行殺手》(Le Samourai,1967)

《奪寶群英》(Le Cercle Rouge,1970)

香港導演最尊崇的法國導演,首推梅維爾。他比杜魯福和高達等更早出道,作品以冷峻見稱,二戰後先拍了描述地下軍抵抗德人的影片《寂靜的海》(Le Silence de la mer,1949),之後再拍多齣犯罪電影,鏡頭下的悲劇英雄形象深入民心,最令人熟悉的當然是阿倫狄龍(Alain Delon)主演的《獨行殺手》。梅維爾將職業殺手比喻為日本武士,外表冷靜但內心空虛,其孤獨行事的蒼涼與被命運擺佈的宿命表露無遺,這亦是他暗地裏將存在主義(Existentialism)滲進電影。

吳宇森對梅維爾的作品情有獨鍾,周潤發在《英雄本色》扮演的Mark哥、《喋血雙雄》的小莊,都流露阿倫狄龍影子。彭浩翔在《買兇拍人》亦多番借《獨行殺手》向梅維爾致敬。

伊力盧馬Eric Rohmer 1920-2010

必睇作品:

《慕德的一夜》(Ma nuit chez Maud,1969)

《午後之愛》(L'Amour l'apres-midi,1972)

《綠光》(Le Rayon vert,1986)

伊力盧馬跟杜魯福和高達一樣,都是《電影筆記》影評人。他的作品不浮誇唯美,亦不愛用配樂(soundtrack),而是奉行Andre Bazin的寫實理論,以精煉文字串合劇情,並定焦在現代人的道德、知識和愛情困惑上,探求角色心理狀況變化,富有高度文學色彩,亦散發古典文學韻味。

盧馬開闢系列電影的先河,每系列都有總標題,如「六個道德的故事」(six contes moraux)、「喜劇與箴言」(comdedies et proverbes)和晚年的「四季的故事」(contes des quatre saisons),就是將同一題材重複拍攝,他認為這樣最能讓觀眾接受他堅持的意念。

盧馬成名作《慕德的一夜》是虔誠天主教徒在離婚婦人的家度過一晚的故事。全片盡是兩主角天南地北的對話,內容涉及信仰、戒律及兩性關係,喋喋不休但振振有詞。《情留半天》和《日落巴黎》便是受盧馬影響而衍生的作品。

查布洛Claude Chabrol 1930-2010

必睇作品:

《表兄弟》(Les Cousins,1959)

《女鹿》(Les Biches,1968)

《包法利夫人》(Madame Bovary,1991)

查布洛是筆記派中最沒有文藝包袱的一員,其作品介乎藝術和商業之間,但始終堅守新浪潮風格,對中產階級及消費主義(Consumerism)進行批判。1957年,查布洛與伊力盧馬合寫希治閣的作品論述,對希治閣的天主教原罪立場和道德命題最感興趣,希氏驚慄懸疑元素成為查布洛的方程式。《表兄弟》中,查布洛用糜爛夜生活來表現中產階級的腐敗與墮落,鄉下來的表弟因妒忌表哥的成就動了殺機,卻意外命喪槍下。

查布洛着重分析性美學,喜愛研究犯罪者的心理狀況,尤其是角色的罪惡感、心理變態和暴力傾向,有時甚至令觀眾代入角色,同情兇手而不是受害者。至90年代,查布洛仍然繼續創作,其間拍攝《包法利夫人》等經典,亦捧紅法國影后伊莎貝荷拔(Isabelle Huppert)。

羅拔布烈遜Robert Bresson 1901-1999

必睇作品:

《鄉村牧師日記》(Journal d'un cure de campagne,1951)

《扒手》(Pickpocket,1959)

《聖女貞德的審判》(Proces de Jeanne d'Arc,1962)

高達名言:「羅拔布烈遜是法國電影,正如杜斯妥也夫斯基是俄國文學、莫札特是德國音樂。」布烈遜被尊稱為法國藝術大師,其作風低調、冷冽,不理會主流,堅持簡潔樸素的寫實風格,且滲透濃烈的宗教和哲學色彩。著名作《扒手》講述男主角以偷竊維生,因擺脫不了慾望而持續犯案,通過他的救贖與良心責備,探討人類精神本質,將電影帶到形而上學(Metaphysics)層面。他的作品對新浪潮導演影響深遠。

【話你知】教你扮中產買碟

想購買有質素的法國電影影碟有很多途徑,最方便是到世界各地的亞馬遜網站郵購。最令影迷津津樂道的美國廠牌Criterion公司,一直推出不少數碼修復的法國經典電影DVD,近年更升呢推出藍光,不止封套設計考究,碟中附送的特別收錄訪談及製作特輯也非常精采,可到美國亞馬遜網站選購;英國亞馬遜網站就可找英國公司Artificial Eye及Master of Cinema的出品;法國亞馬遜就有MK2推出的法國版本。不過你買完已經破產唔係中產。

撰文:張一明

想睇更多首輪猛片介紹同預告片?《一台戲》為你網羅最新電影介紹及影評↓↓↓↓

http://hk.movies.nextmedia.com/