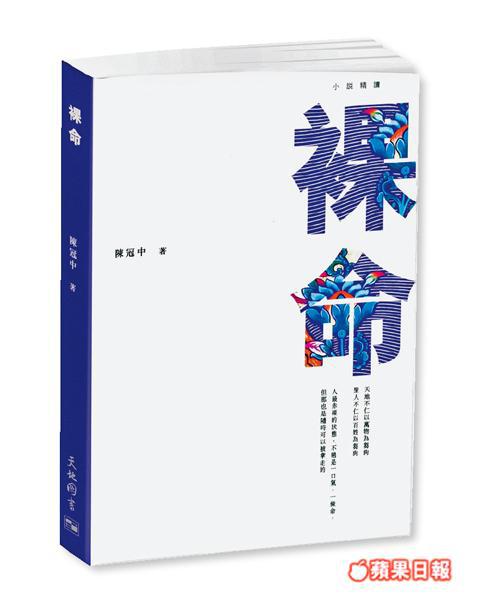

岑建勳問他的老友陳冠中:「你說,你是不是把這一生關於性的fantasy都裝進了這部小說?」

陳冠中笑着:「是這樣。」

老友們知道他在寫甚麼。因為大陸對《裸命》有意無意的誤讀,他們也這樣跟他開起了玩笑。

人性,獸性,純良,複雜,貪婪,擺脫,依附,跟從,慾望,絕望。諸多兩性關係的註腳,也是中共和西藏關係的關鍵詞。野蠻兇猛的情色關係下,是一種意識形態對土地和文化的控制。

這必得有常年的潛心觀察,有對族群的深入了解,也須跳出民族主義,淡化自己的位置感。大陸作家往往避而不談或無法談及的西藏問題,由陳冠中這位客居北京的香港作家以情色小說的方式代入。

撰文:鞠白玉 攝影:王東佳

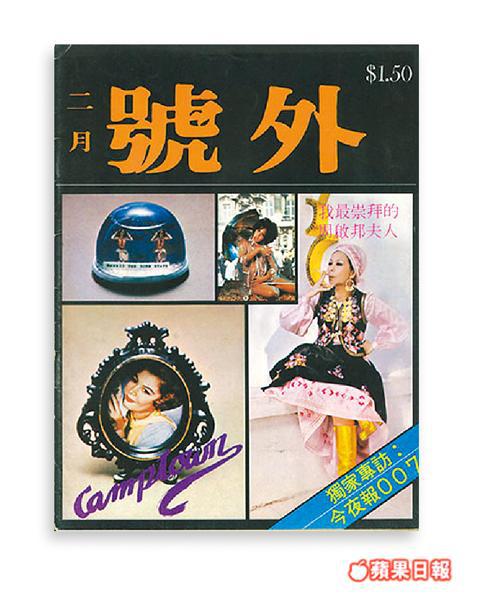

陳冠中:1952年生於上海,4歲移居香港,畢業於香港大學社會科學系,美國波士頓大學傳播學院。1976年創辦《號外》,曾涉足電影、唱片、圖書等諸多文化項目,自2000年移居北京,現任綠色和平組織董事。文學代表作《甚麼都沒發生》、《我這一代香港人》、《中國天朝主義與香港》、《盛世》、《裸命》等。

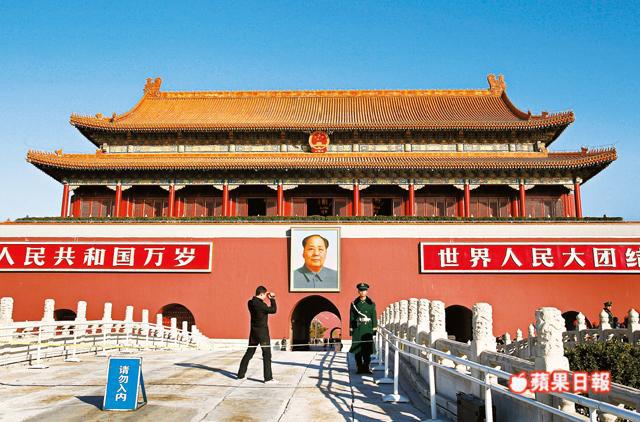

展示西藏

可是《裸命》裏沒有任何新鮮事。它呈現出的恰是大多數人所知的現狀。甚至小說也不負責交代出路,藏人的茫然無助和新一代漢人的不知所措,大家各自有要緊事,向不可知的前程去罷。

陳冠中客居北京十二年,他不是熱衷在文化圈裏做意見領袖的人物,儘管作為早年的香港左翼,自七十年代起就悉心對大陸政治文化有觀察,他仍不擅於在公共話題裏及時發表意見。

岑建勳說:「你小子,就算是寫台灣花蓮一對男女談戀愛,也會寫得如同本地人。」

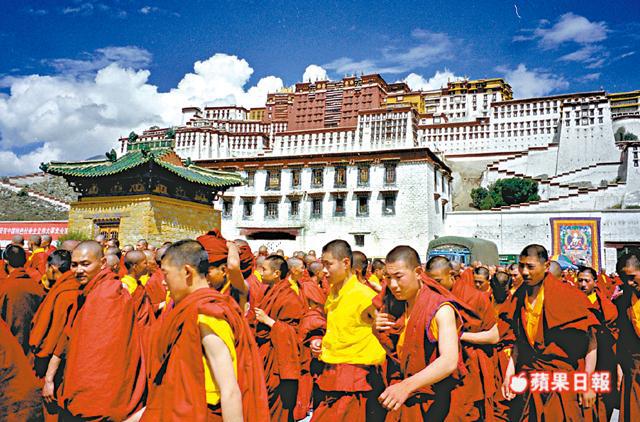

何況西藏。他在九十年代初以電影公司的項目代表進藏,與那些理想主義的援藏漢人相熟,又因成為宗薩仁波切的弟子,得以從宗教角度去理解藏人。

外國人,香港人,台灣人,內地人。內地人又要分為援藏幹部或尋夢的知識分子亦或純粹的觀光客,各人有各人的態度。這也是為何多年來外國學者或內地作家都無法書寫一部全面的西藏書。

陳冠中也只能以一個西藏小青年強巴的身份介入,強巴的漢語不好,連成語也無法理解。的確西藏的年輕一代,甚至英語要比漢語更為流利,在08年以前,多數有經濟條件的藏人會送子女到尼泊爾或印度讀書,使他們的英語和藏語更流利,但對於他們的「祖國」,文化和語言仍令他們成為祖國的陌生人。

能夠進入漢地讀書的年輕人多是西藏幹部的子女或是活佛的家人。而現在藏人出國無路,進漢無望,他們像被圈隔起來的殖民地人,在經濟繁榮的表象之下,是背負着無形韁繩的假自由。

死諫:諫給自己人看的

強巴簡單快樂,對生活的慾望和他人無異,他要掙點錢養活自己,他喜歡車,喜歡女人,他在宗教環境長大。他是一個受教育不多的良民,不去想那些複雜的事,他在他自己的天地裏。

和他生命有糾葛的兩代女性,讓他隨着命運的河流漂至北京,他從一個被包養的快活青年逐漸變得一無所有,他一直嚮往的北京,在夜幕降臨後,漸生恐懼。所有的人都有另一種真相,是強巴想不出看不到的,最後他只能帶着無解回他的西藏。

陳冠中在小說中沒有表露出作者對任何一方的同情,儘管他已認同這部作品是批判現實主義,可是提供的一切仍然是無解。

陳冠中坦承這部小說是寫給知識分子看的。但在廣泛傳閱下,內地的知識分子仍選擇啞然,或一部份人更樂意津津樂道書中的性愛內容。大陸的公知有種習慣:無解的事情就不必徒勞。於是他們可以放眼世界,去批判其他國家的種族問題,卻選擇忘記在他們生活的國家裏,有一個族群正在受到不公平的對待。

「其實許多藏人是指望知識分子可以替他們說話的,可是連藏人知識分子也無法發聲,許多人並不是要獨立也並不想搞恐怖主義,只是中間派,都要進學習班或抓去問話。這幾年的自焚,這種死諫是諫給自己人看的。」

無人敢談論,也更無平台談論,西藏話題越來越微弱,陳冠中看到良民在2008年裏連良民的資格也沒有,甚至整個族群受懲罰,「整個民族拿不到護照,藏地的人進不了拉薩。當局甚至連爭取一部份人的耐心也失去,這是赤裸裸的殖民統治,並沒有把人家當成公民。我看到了,所以才會寫《裸命》。」

不遺忘.不忽視

陳冠中早年在內地和香港之間做諸多文化項目,雜誌,唱片,電影,他笑言自己是誤入歧途,至少他那一代香港人,從精英大學畢業總會投身商界或政界,而他卻總像個流浪的人,在三地間輾轉遷徙。「我並沒有堅持說要不跟着主流走,我只是隨波逐流,一天天就這樣去做文化的事,這是命運吧。」

他總是謙遜,不認為他這代香港作家比內地更多的勇氣和見識,「我們的確有文化差異,這也是我一來就要看內地的文化人在八九十年代都在看甚麼書,一直在很苦地追看。我甚至承認在大學時我們的那種左翼是帶着一點時髦姿態。」

為何他會是當時香港少見的左翼?他從最細小的觀察來解釋,「我記得總要幫婆婆做包裹,寄給上海的親人花生油,又會去看那些大陸偷渡者的屍體。根本上我們對大陸的毛統治已經完全失望。」

他親臨西藏時感到處處危機,「藏奸」、「探子」、「間諜」不絕於耳,宗教與政治的投機,普通良民的壓抑,僧人的苦楚,漢人的自大或無力。

神山裏有人開採礦源,寺廟裏是沒有信仰的遊客。拉薩看不到外國人,但這城仍不斷湧現大量的夜總會和高檔餐廳,不比任何一個地方遜色,援藏幹部想辦法消耗掉金錢,藏人無法出國或無法進來,他們漸漸失去信仰,醉生夢死。高原聖地一片燈紅酒綠,中間亦有自焚人的血是紅的,解放軍的武裝是綠的。

「既然世界上沒有一個觀景台可以看到全部,那麼我也得承認我觀察到的局限。」陳冠中說。小說為我們提供了廣闊的討論空間,那意味着最起碼令我們不遺忘不忽視現狀。那也不僅是藏人的現狀,它關乎任何一個個體──在世間行走的裸命。

晚年最得體的事業

陳冠中在北京給人的印象是悠然自得,他熟知一切好餐館,是一個熱愛天下美食的老饕客;他旅行,去大陸各種不為人知的小城小鎮;他常在友人的飯局上默默微笑聽着,手中持着一杯好酒。他將更多精力放在環保和慈善事業上,沒有微博,不參與爭論,只願把論題寫成小說。他認為這是他的「晚年最為得體的事業」,「這麼老了我才確定這是我要做的事。」

我們所知道的歷史多是由勝利者書寫。那麼多年後我們了解一個平行世界的歷史,最好的方式可能是閱讀小說。有良心和責任的小說家會將真相埋在其中,它們靜靜地等待着,並不怕歲月綿長。