‧安樂死指對無法救治的病人使用藥物,讓病人無痛苦地死去

‧安樂死這個議題在全世界引起極大爭議,全世界只有少數國家允許安樂死,例如荷蘭、比利時、瑞士和美國部份州份,絕大多數國家仍出現極大分歧。而香港並未就安樂死進行立法

‧根據香港法律,凡醫護人員協助病人安樂死即屬謀殺,最高判終身監禁

‧根據香港法律,如果在病情十分嚴重,醫學治療已不能對病情帶來正面作用,病人病情已證實不可逆轉(例如末期癌症或腦幹死亡),在病人及其家屬同意下,醫護人員可終止無效治療,這屬合法行為,並不等同於安樂死

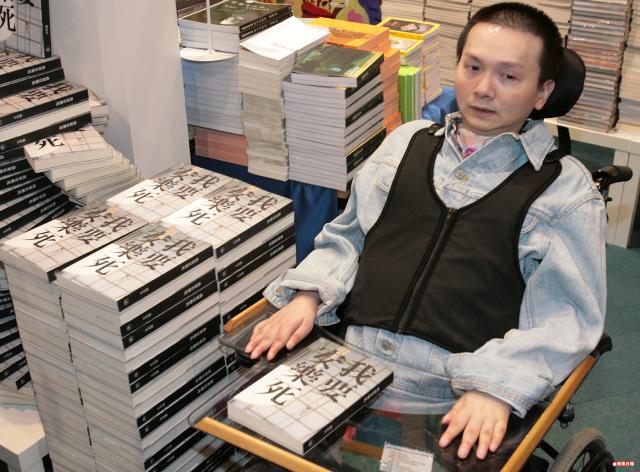

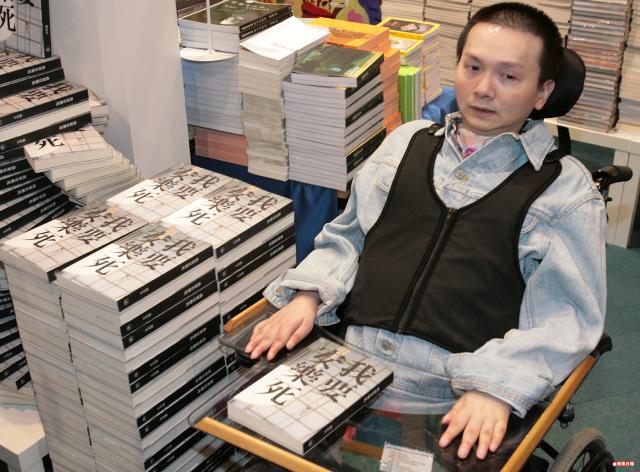

‧2003年開始,暱稱斌仔的全身癱瘓病人鄧紹斌先後多次去信時任行政長官的董建華及立法會,表示希望「有尊嚴地結束生命」,要求安樂死,事件雖在香港社會引來廣泛關注,但是由於安樂死極具爭議,政府和社會並無明顯共識,事件最後不了了之,斌仔終在2012年病故

支持安樂死的論點

‧人類基本選擇權利:根據1948年聯合國通過的《世界人權宣言》,指出每個人都有一些與生俱來的基本權利,包括選擇的權利。在不損害別人權利的情況下,每個人都有對自己行為的選擇權,這應該包括選擇繼續還是終結生命的權利。因此在病人面對絕症及病症痛苦折磨情況下,病者應該有提前結束自己生命的權利,這只屬個人行為,同時沒有損害整體社會的利益,這個個人權利應該得到保障

‧減少病者承受痛苦:雖然先進醫療科技發達,但是仍未能掌握所有疾病的醫療方法,例如末期癌症、愛滋病、癱瘓等疾病仍未能找到有效的治療方法,病人在等待死亡的過程中需要承受極大的肉體痛苦。因此在病情不可逆轉的情況下,允許安樂死是讓病人脫離痛苦的最佳解決方法,也是保障病人利益的最好方法

‧符合病者家庭利益:照顧長期病患及末期病患者對病人家庭帶來沉重的精神及金錢壓力。金錢上需要長期支付高昂的醫療費用,精神上需要長期照顧病者及目睹親人的病況惡化,承受極大的心理負擔。而這些付出對病者的病情並無任何實際幫助,在這情況下允許末期病人進行安樂死,對病者及家人都是最好的折衷辦法

‧符合整體社會利益:無論對於發達國家,還是落後國家,都無可避免地面對醫療資源不足的問題,例如香港政府每年投放在醫療方面的開支超過800億元,但在龐大需要下,公立醫院仍面對輪候時間過長的問題(部份專科輪候時間超過一年)。因此各國政府應該有效地分配醫療資源。對於末期患者來說,持續的治療也不能逆轉病情,反而安樂死既滿足病者減輕痛苦的要求,同時也節省醫療開支,能將資源投放在其他更有需要的病人身上,這對社會整體利益最為有利

反對安樂死的論點

‧恐有被濫用可能:不少社會聲音指出安樂死合法化後,可能會出現被濫用的情況。例如醫護人員過早宣佈醫療無效;家屬為了逃避照顧責任而提早要求對病者實行安樂死;在沒有得到病人同意前,將昏迷病者安樂死,或病者在不清醒時被執行安樂死等。安樂死措施很大機會被利用成為「合法謀殺」手段,剝削病者的生存權及選擇權

‧存宗教道德爭議:不同的宗教都認為只有神才擁有決定人類生死的權利,人類無權剝奪別人的生命,人類的生死應該要尊重自然法則。另外基督教和佛教認為苦難是人類犯罪所帶來的結果,因此人類在面對患病痛苦時,以人為方式提前結束生命,與宗教教義不符。因此宗教團體及教徒都會大力反對安樂死的行為,對安樂死合法化構成極大阻力

‧削醫學研究動力:所有的醫學研究都應該以治療疾病及挽救生命作為最終及唯一目的,但是安樂死的合法化則完全違背了這原則。醫護人員及科學家在現今醫學技術未能解決問題時,可以選擇安樂死這個逃避責任的方法解決問題,令醫生及科學家減少了探索新治療方法和新藥物的動力,長遠阻礙了醫療科技的創新和發展

‧對執行者的影響:於心理方面,安樂死對家庭和醫生也有很大衝擊。安樂死即是以毒藥毒針了結生命,如果親人選擇對病者進行安樂死,其家人將會受到很大的罪惡感,如同殺掉自己的親人,留下一生的烙印。另外,醫生執行安樂死時為病者注射毒針或毒藥,感覺如同殺人,醫生亦不能消除其心靈上痛苦。因此安樂死對病者家人和醫護人員都會造成嚴重心理損害

撰文:Hong Sir

遵理學校通識科補習名師

逢周二至周四於《爽報》網上版刊登