庶民和中產的距離,是180級梯級,說的是裕民坊到觀塘半山月華街的距離。觀塘重建,裕民坊將變成跟太古城看齊的城中城?!觀塘市中心越來越富貴,地位逆轉。細說觀塘富貴史,由這個六十年代高尚住宅區的風華說起。

記者:邵超

攝影:周旭文、林栢鈞

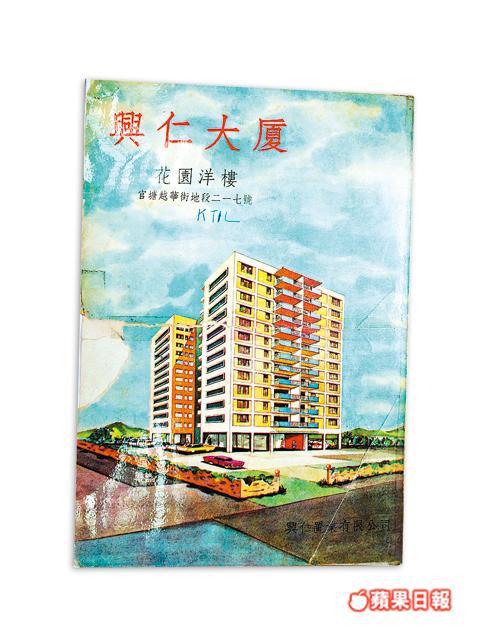

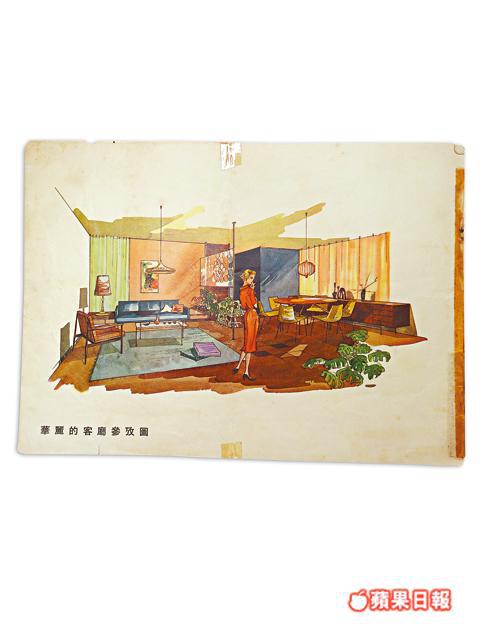

住得富貴玩得平民

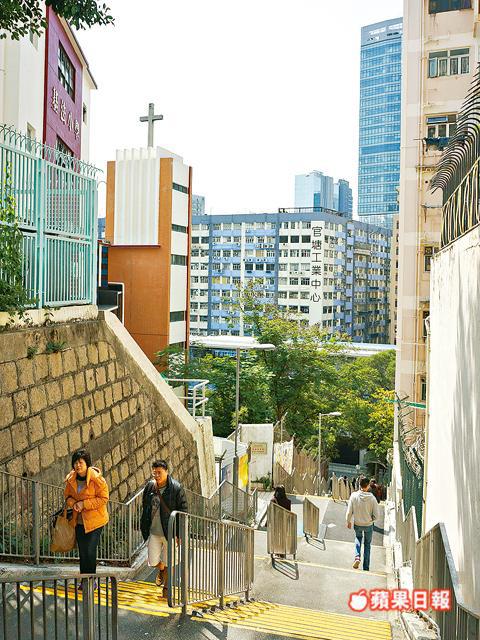

觀塘港鐵站繞經小公園便到達通往月華街的長樓梯,樓梯側有一間藏身在基法小學裏的教堂梁發紀念禮拜堂,跟月華街同樣走過四十多年,這天聽教友街坊王太、郭Sir兩夫婦和黃太,與自小居於月華街的王牧師話當年。王牧師:「月華街是一個純住宅區,只有住宅、學校和地產舖,只得兩條小巴線經過,要走出這條街才到店舖集中的地方,品流相對單純。」有別於六十年代流行的唐樓,月華街的樓宇外形高尚、摩登,當年私人住宅設有升降機和私家停車場,可算是先進前衞,難怪吸引名人聚居。一班老街坊最愛說周聰是老街坊,何守信、林海峰、甘小文等亦曾居於此,也是無綫劇集取景勝地。如今月華街老了,各座樓宇正在進行樓宇翻新,重新換上新妝。大家心目中的月華街樓王是興仁大廈、超群大廈,擁有逾千呎的大單位,逾九成的實用率,在這個時代是奢侈品。在豪宅群裏就有和樂邨地下商舖提供居民基本所需,十多分鐘就到市中心裕民坊,飲茶有天然、國賓、東苑等五間酒樓,街上還有國貨公司、戲院、銀行、茶餐廳、沖印店、鞋舖、麻雀舖等,昔日豪宅居民的生活,比現在的豪宅豐富多了。

移山劈石打造高尚住宅

月華街是由一個狹長的小山丘移山闢成,相對於功樂道,月華街不算半山,但在老觀塘的心目中,月華街同屬觀塘半山,是區內著名的私人住宅。說月華街是早年高尚住宅區並沒過譽,先天性在地形上已區隔了貧富。原來當年移山時,為與東面雞寮徙置區隔開,故意平整至高出七層徙廈的高度,斜路最低處則興建和樂邨,高處的樓宇便需加建樁柱以興建伸出的平台,再於平台上起樓,簡直是鬼斧神工。王牧師說小時候藉着住在雞寮的同學,知道山下的另一個世界。移山後,月華街是一條U型單程路,全長約884米,首尾連接協和街,內街有天香街、紫來里和平成里,合稱月華街區。從港鐵站繞過一個公園拾級而上,街道兩旁全是1960年代建成的住宅、學校、教會和地產舖,與山下繁囂的市中心全然割裂。因為路彎、路斜,也因為靜,會有在港島山城散步的悠然之感。政府為維持區內低密度,留地興建月華街公園,以當年標準來說,面積很大,是居民聯誼之所,會舉辦中秋晚會等大型活動,公園側的通道俗稱狗巷,住洋樓養番狗的居民就在此遛狗。公園建於六十年代末,好奇缺乏公共空間怎算好,王牧師說:「有些樓宇的走廊很長,同層小朋友可以一齊玩;走廊或大堂不大的,就到和樂邨玩。小朋友,有人、有少少空地就可以玩,所以那時的鄰里關係很好。」

一上一下一富一貧

月華街的故事,少不了觀塘工廠區的一頁歷史。即使觀塘工廠區的路牌已換作觀塘商貿區,觀塘工廠區的形象早已深入民心,其實五十年代開發觀塘,規劃概念並非單純是工業區。不少人認定荃灣是香港首個新市鎮,其實觀塘才是第一,當年叫衞星城市,原型是十九世紀末艾賓尼沙侯活(Ebenezer Howard)「花園城市」的概念,即住宅、工業和商業區井然有條、低密度發展的社區,設有綠化帶、大會堂、球場、圖書館等社區設施,可惜規劃最終失敗,至六、七十年代吸引了學者以工業社區來作研究。六十年代以前的觀塘十分荒蕪,所以建屋以公共房屋為主,如雞寮徙置區、房協的屋邨花園大廈、牛頭角村等,和樂邨是觀塘區內最早期的公屋。隨着人口增加,後來在裕民坊有了唐樓的出現,大量的人口成了日後七十年代觀塘工業區興盛的人力資源。而工業繁盛,有傳月華街的發展,是為方便工廠東主居住,無從稽考,但王牧師說月華街因為鄰近工廠區,所以初期居民主要是工廠東主,也有學校校長、老師,居民入息中位數不低。觀塘社區網站《活在觀塘》一文形容得好:「她是一條工業家希望的大型工業村,工人宿舍就是各式徙置區和木屋,高層宿舍則位於半山上的月華街。」原來「花園城市」概念的低密度發展,只出現在月華街和功樂道;觀塘重建,讓地產商看中這兒的投資潛力,王牧師慶幸這兒業權分散,收樓較困難。

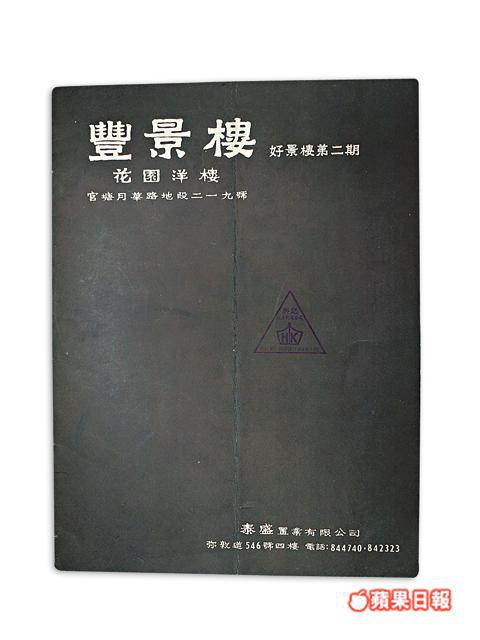

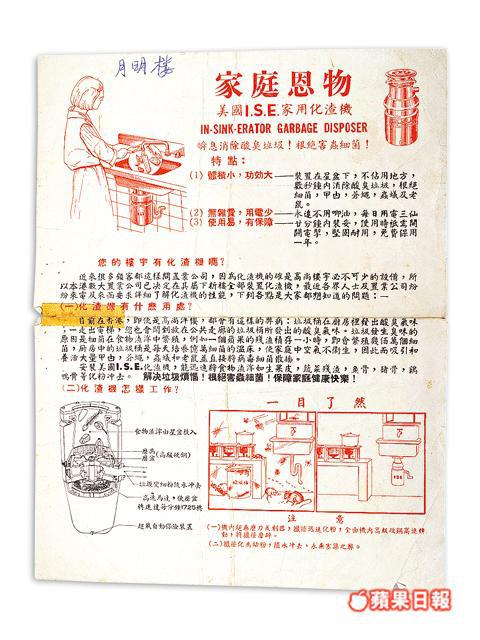

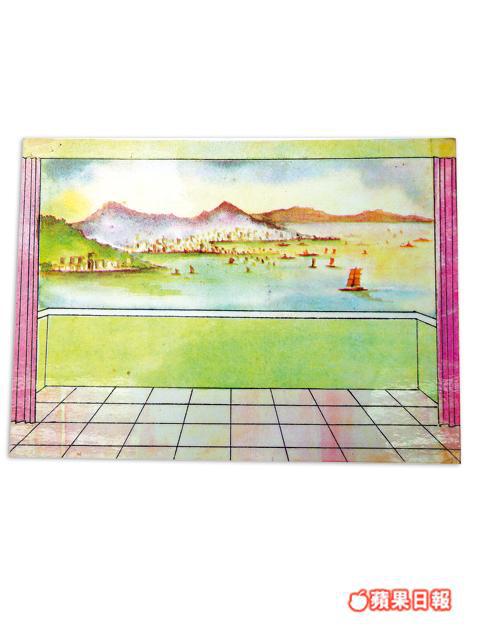

「樓」住這風光

劉小姐在區內當了地產代理多年,最愛儲舊樓盤紙。提起她的珍藏,便甜笑大讚漂亮,非常可愛!她說,遇到第一手業主,就不會放過開口請求。舊樓盤紙是第一手業主才有的珍寶,等於接受一份珍藏了數十年的禮物,物輕情意重。