【COLLECTOR】

一罐奶粉掀起一場中港矛盾,風波沒完沒了。

說到奶粉的故事,沒人及得上在英國肯特藝術設計學院畢業的張西門,三十多年來,他四處收集不同時期的奶粉罐及奶樽,十九世紀初期的橫身陶瓷奶樽、五十年代後期,中國天津設計生產的鴿形奶樽,逾萬個玻璃瓶收藏足以拼砌出一段奶粉發展史。

記者:冉藹莉 攝影:麥永健

張西門,人稱奶樽狂人,對一切關於奶粉的故事,他都琅琅上口。

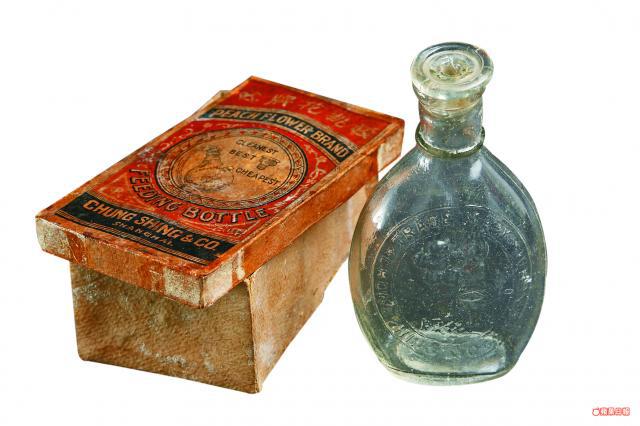

第一代奶樽可追溯到十九世紀初期的維多利亞式橫身奶樽,由陶瓷製造,設計畫工特別精細,專為皇室貴族而設。直至十九世紀末,玻璃奶樽開始普及,由初時比較難以吸吮的「單頭」設計,演變為三十年代的「雙頭」設計,奶樽上端更加設了一個孔作空氣對流。而我們熟悉的直身奶樽,於七十年代開始流行,沿用至今。

只儲會說故事的樽

儲樽這興趣是留學英國時,被當地收藏家感染的。英國不同省分每個月都會在社區會堂舉行舊樽聚會,更會在最後一天舉行拍賣會。離開英國時,他已收集了500多個玻璃樽,他一個個包好,放在郵寄時只以體積、不以重量計算收費的啡色紙皮箱船運回香港。當年從事電視台及廣告公司平面設計的張西門,因工作關係經常四出遊走港九新界的荒廢村落,尋找木刻和神像作參考資料,他因利乘便搜集玻璃器皿,尤其被奶樽吸引,因為它記錄了時代的變遷,也印證了一個年代的生活模式。他說:「有故事與生活有關、有真正用途的玻璃樽才會儲;為收藏者而出產的,我反而不會收藏。」

為了加深對藏品的知識,他甚至跑去學習玻璃製作;為了解奶樽背後的故事,三年前一退休就每日往圖書館看舊報紙作紀錄。「社福機構獅子會入會儀式時,會員都是以維他奶代酒,一飲而盡,才能成為會員。」

他七成藏品都是撿拾回來的,一行山他就鑽進荒廢的村屋,瘋狂時一星期去三次尋找玻璃瓶。玩風帆時又順便尋寶,有次在一間荒廢村屋的閣仔,看到木柱已被白蟻蛀爛,他小心翼翼行上二樓,整個閣樓幾乎塌下來,差點沒命。叫他抓狂的肯定不是一個看似簡單的玻璃瓶,而是瓶子背後的歷史故事。