近年興起回歸田園,重建傳統的鄰里情味以及人與自然的關係,拾回發展中消融的美好價值。港島西摩星嶺曾經有條安置木屋居民的公民村,居民天天猶如住在公園,鄰里互助,這才叫窮人恩物。

記者:邵超 攝影:潘志恒(部份圖片由受訪者提供)

拆毀的,不只是建築物

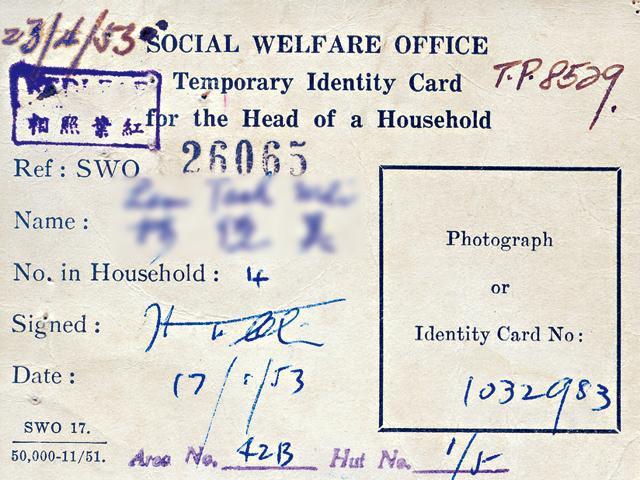

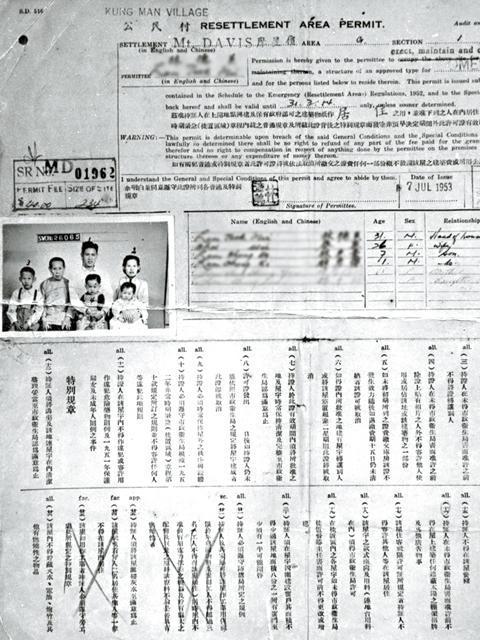

《山林之樂》在2010年出版,書中談及的鄰舍以及人與自然的關係,現在讀來仍有共鳴。可惜摩星嶺公民村不是皇后碼頭,只是屬於二千個居民的集體回憶;它不是菜園村,沒有馬寶寶的平民英雄替居民爭取不遷不拆,所以此書註定生不逢時,直至作者林中偉遇到了文化葫蘆的吳文正,這段鮮為人知的香港歷史才傳開去。摩星嶺公民村的出現,是政府於50年代初的房屋規劃,在石硤尾大火前,因為山邊有很多木屋區,須設法安置居民,便撥出一塊地給承建商建平房區,已登記在冊的寮屋居民憑白卡買屋,屬於香港最早期的公屋。公民村於1952年落成,2002年清拆,這是死不逢時,本地情懷要在五年後皇后碼頭事件,或是更早的囍帖街重建才開始醞釀。因為是官地,林中偉說大家都沒半句不滿,便這樣無聲無息地消失了。而消失的原因,是因為政府想取締,但至今還未有確實發展計劃。

廁所站,街坊交流時間

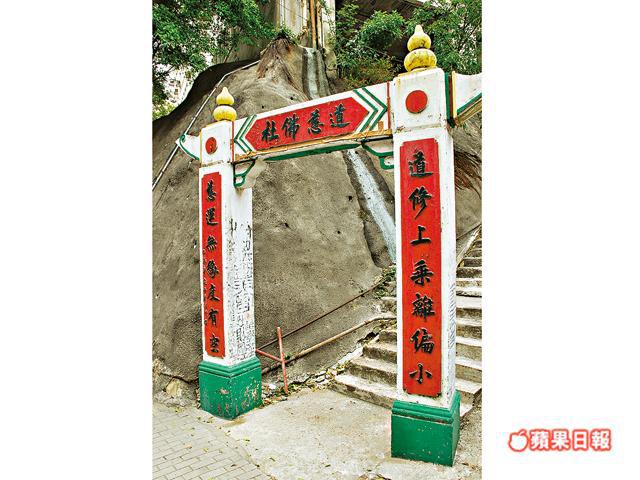

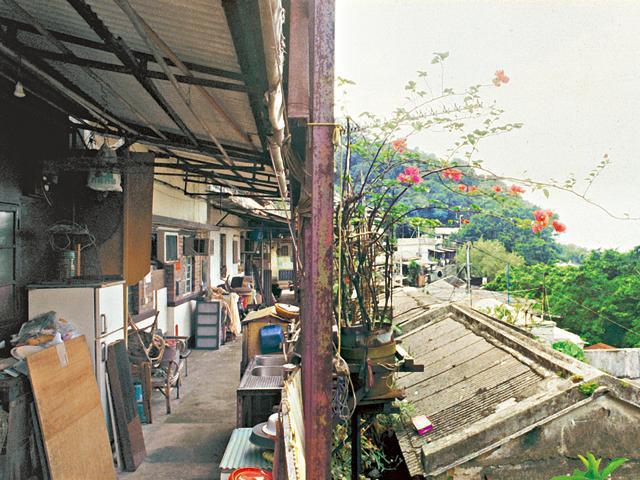

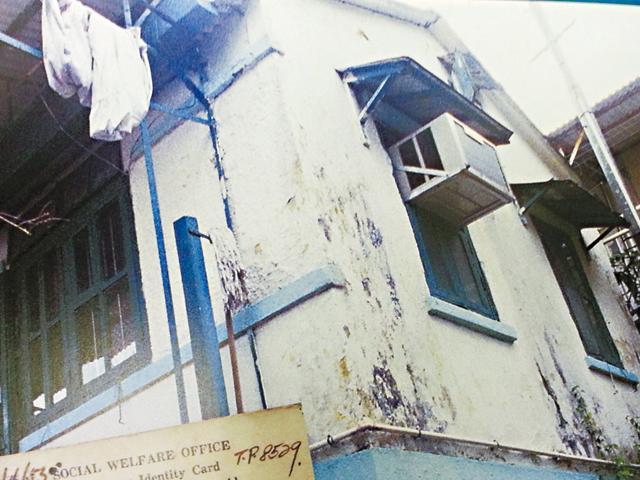

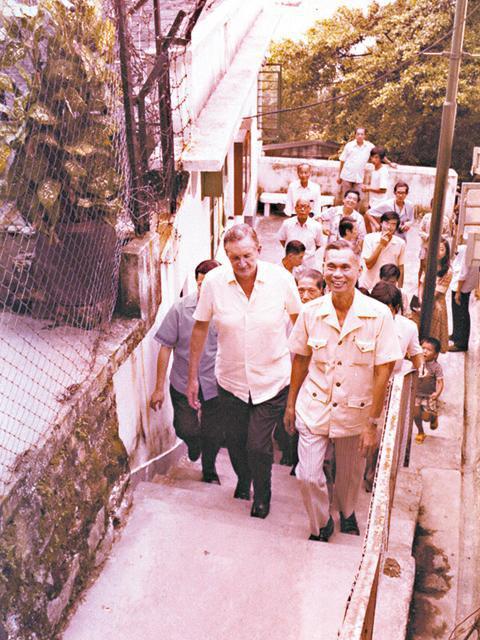

不要把公民村想像成雜亂無章的非法寮屋,村子建在域多利道的山邊,高出街道數十呎,台階式依山而建,自成一個社區。村子分為四區,人口集中在第一區,即域多利道加油站旁。承建商按政府規定興建一式一樣的單層石砌石棉瓦頂平房,每排之間以梯級貫通,多是四至五間平房一字排開為一組,屋前有走道,屋後是明渠,屋裏間有廚房,煮食和洗澡在廚房,居民須共用公廁,有點像H型徙置大廈的居住環境。林中偉說:「屋裏也沒有自來水,須用街喉,這樣也有好處,大家在廁所、取水時常碰面而變得熟絡,鄰里關係很好。」當年沒有物業管理概念,政府派駐區長負責村內管理、清潔衞生、徙置及交地租(等於現在的管理費)事宜,居民於1955年自組摩星嶺街坊福利會,發揚互助精神,林父便是福利會第一名員工,擔任書記一職。福利會主要舉辦一些活動如敬老聯歡聚餐、本地遊,設有證書及助學金等獎勵學業成績優異的學童,1960年更將會址改作幼稚園,學童不用舟車勞頓外出上學,同時減輕家長金錢及時間上的負擔,後來又在第三區興建青年康樂中心和童軍支旅,社區氛圍有如一個大家庭。

大自然,孩童的遊樂場

環境磨練出居民自力更生的生存模式,不難想像,同樣在公屋發生的左鄰右里借鹽借米,留匙照顧鄰居幼童、門戶大開的情景,天天在公民村上演,不同的是,公民村前後門戶皆自由出入,孩童可從屋前跑到屋後再沿山穿梭各家各戶。如果說屋前走道是大人閒話家常的地方,小孩子的社交場所便是公廁站。在已變廢墟的公廁位置,我運用幻想力,腦海裏跟着林中偉的描述,想像公廁前有個兒童自劃的遊樂場,怎樣看都覺得地方狹小,才想起,小時候看甚麼也覺巨大無比,比較幸福。林中偉:「以前很多 (遊玩)設施都靠想像,譬如自製玩具,創作集體遊戲,以前有很多這樣的鍛煉,現在的社會是否更差?」在物質匱乏的年代,公廁和長梯級便是兒童王國,集體遊戲五花八門,兵捉賊、紅綠燈、捉迷藏、十字𠝹豆腐、汽水蓋、猜皇帝、跳飛機等,還有很多是兄長們留傳下來的自創遊戲,大部份與大自然有關的,並因四時而改變遊戲方式,鬥蟋蟀、石擲蜂巢、利用竹和朴樹果實做劈啪手槍打野戰、折下雙葉榕樹的果子擠出白膠漿等,總之花草樹木蛇蟲鼠蟻都是遊戲對象,到泳棚游水更是一大娛樂。林中偉:「住在摩星嶺公民村,生活環境並不是很好,但日日都像在公園裏生活,人與大自然的關係很親密,自小認識很多植物。」在公民村生活了31年,林中偉前後住過兩間屋,最後一間儼然是平民版花園洋房,因它臨近域多利道的第一排屋,沒有屋前走道,其父就自己創造前院和在屋下山坡僭建一個私人農場,公餘種花種菜養雞,享受鄉間閒情,好不寫意。最弔詭的是,下面就是大馬路,這間花園洋房同樣是藉着想像力來創造的城市桃花源。

回憶的地圖

仍記得,因自然而快樂

公民村清拆時,林家獲安排遷往沙田公屋,但林中偉一家早已適應摩星嶺的生活,遂遷往對面的私樓,每天依然望着同一個山,同一個海,同一個落日,後來再搬也離不開這山這海這落日。「現在香港人的居住環境好像舒服點,有私人空間、保安等,但與自然,及人與人之間的關係變弱了。將來如果我們去做設計,是否可以加入這些元素,地產商不用事事炒到盡,向錢看,公民村的規劃其實可以做參考。」香港人習慣當房屋是投資工具,人人追求生人勿近的安全屋苑管理,屋苑要有花園平台會所,一切都是以物質來衡量的身份象徵,其實五十多年前的公民村走得更前,當年林父付了2,200元,買的,不止是有瓦遮頭,而是一種生活態度。林中偉直言現在回不去沒有冷氣、廁所的日子,但他撰書要緬懷的是「世人共同追求,歷久常新的東西」。