自西片引入香港,為電影改中文名就成為一門學問。角川洲際集團主席黎筱娉從事外語片發行超過40年,經手改名的電影超過一千部。她覺得文藝片的片名最難改,《天地一沙鷗》(Jonathan Livingston Seagull)、《濃情朱古力》(Like Water For Chocolate)等形意俱在的片名便是出自她手筆。《愛美麗》和《虎膽》等系列相對沒難度,單是名字已喚起觀眾入場衝動,但一齣 《凶線》(Blow Out)就讓她體會到「最怕改壞名」的真理。

撰文:何永寧

角川洲際集團的主席黎筱娉跟兩位同事日前接受本報記者訪問,一起向記者講解一部外語片由引入到戲院上映的過程,當中改名牽涉非常的過程,成功感不下於買入一部賣座電影。行內人尊稱黎筱娉為黎姑娘,自69年創立公司從事外語片在香港發行的工作,她說:「由片商買入一部片就開始要諗點發行同宣傳套片,要宣傳就要有中文片名。以前唔似𠵱家可以上網睇電影資料、口碑同片段,所以個名好重要,要觀眾睇就要話畀佢知套片講乜,仲要吸引到佢哋入場。最貼題係70年代改咗一套《天地一沙鷗》,成套戲都冇對白淨係講藍天白雲同隻海鷗,因為真係拍得好靚,入場睇嘅觀眾都好滿意。」

文藝電影考功夫

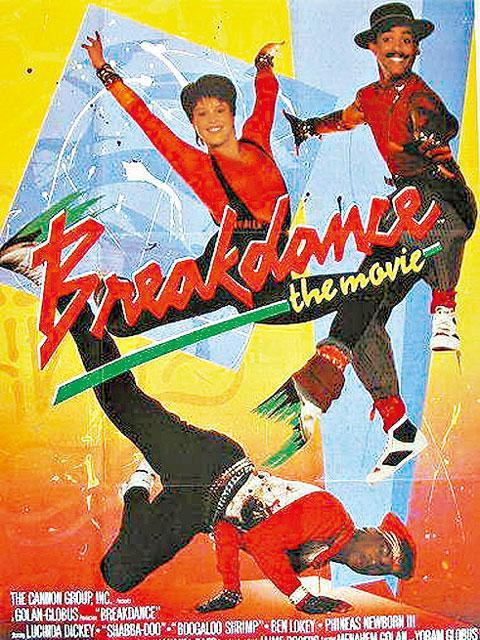

黎姑娘記得當年公司規模小,每日完成工作後,要等放工後才跟同事圍埋度片名,她說:「嗰時都係你一句我一句『腦震盪』,好多好片名《孤雛血淚》(Sorrowful Orphans)、《霹靂舞》(Break Dance)都係咁度出嚟,其中仲因為套片興起過一輪霹靂舞熱潮。」

黎姑娘自言當時滿足感好大,因為得到觀眾認同。替過千部電影改名,她跟工作團隊都不約而同認為文藝電影最難起名,特別是今日的社會,她說:「你起得文藝唔好話啲人唔明,聽見個名都未必想睇,又要引起佢哋興趣又要有詩意,真係好考功夫,你知𠵱家主要入場睇戲嗰班係25歲打後嘅後生仔,太深嘅名佢哋唔明,動作片同笑片都會易諗啲。有時有好多同名電影已經可以話係掛咗鈎,好似『驕陽』就自然諗起教書同勵志、動作片都離唔開用『轟』、『龍虎』呢類字、愛情片用『緣』,都係睇創作人嘅想法。有啲系列電影就較易改,好似《虎膽龍威》(Die Hard)、《第一滴血》(First Blood),用番沿用嘅名可以recall返觀眾記憶,呢類片都係因為票房好所以開續集。」

朋輩用語添親切

近年黎姑娘全心公益事業,行政工作已經放手給屬下團隊,改名的重任就落在Wing及Grace身上。改名的過程公開,遇到有舉棋不定的時候會以投票決定,Wing說:「黎姑娘教改名要貼緊我哋目標觀眾嘅用語,盡量用番佢哋朋輩間嘅用語,等佢哋聽起嚟親切感,食字就最普遍因為有hidden meaning(隱藏意思),相對易用所以會發覺好多戲名都係呢個方向。有啲字係歷久常新,有啲字係因為嗰排興,之後又好少用。好似早兩年柯德莉塔圖(Audrey Tautou)套《天使愛美麗》(Amelie From Montmartre)收得,差不多有佢嘅戲都叫『愛美麗』,都係希望食番個名。」

想睇更多首輪猛片介紹同預告片?《一台戲》為你網羅最新電影介紹及影評↓↓↓↓

http://hk.movies.nextmedia.com/