冬去春來,迎着靜悄的雨粉,漫遊沙頭角,伴着山景吃一頓客家菜,每一口盡是春霧,隨微風飄搖的思緒,細味春天每一個角落的瑣碎,感受重生。

記者:陳芷慧 攝影:林栢鈞、潘志恆

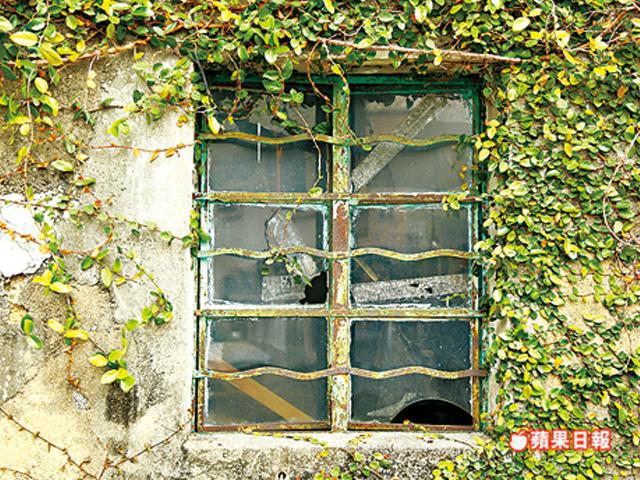

墨綠茶粿帶草香

去年的冬,今年的春,舞步較往年更靜、更悄、更碎。若非現在漫遊在雨粉飄渺的沙頭角担水坑村,相信還未能嗅到初春。還是細雨機靈,趕去一團團從北方吹來的遊客,留下來的都是愛春的知音人。從村口出發,數位老友記在推銷喜姐的雞屎藤,它像一朵深綠色的花,他們一瓣又一瓣分給路旁經過的年輕人,我們吃到新鮮的味道,他們卻吃出老味來。雞屎藤常見的是黑色,怎麼這兒是綠色呢?「新鮮囉!雞屎藤都是這兒野外採摘,即摘即以柴火燒製,才能吃出它的草藥香。」喜姐笑嘻嘻地說。繼續走着走着,細看路旁的小草、瓦片上的青苔、空窗上的樹藤,絕處縫生後都點綴了圓渾的甘露,映照着客家婆婆們露齒的笑容。原來家前小農田裏種植的田七、芥菜、油麥菜……由點綴成了周末生意,當然還少不了客家特色的茶粿等小吃,遊人的讚賞都讓她們嘴角含春。眾茶粿檔中,最愛要算是Kitty姐一家的紫心番薯缽仔糕和茶粿,自家種植的番薯原來特別甜香。

獲發了禁區紙,決定從担水坑村走到中英街,沒想到中港兩地原來只是一條溝渠或是一列小桶欄之隔,沙頭角居民拿着特區證兩地穿梭,過境猶如拿出八達通乘港鐵般方便。香港這邊樓是舊是矮的,大陸那邊卻是高而新的,還是我們的更有味道。住在三椏村的曾生帶我們抄水路春遊,乘搭快艇在海面上乘風運行。風,因我們而起勢,它刮面,在衣服的縫隙裏穿梭,催逼,毛孔張開,思緒來不及整合,閉目反而是一種抗衡。穿過西流江,四面環山,海變闊了,初春的霧裏是一幅水墨畫,墨綠的山,一層深叠着一層淺。輕舟已過萬重山,來到印洲塘,山靠得很近,還是頭一次仰望一座山,像裙襬。

春風拂面 荒田偏地

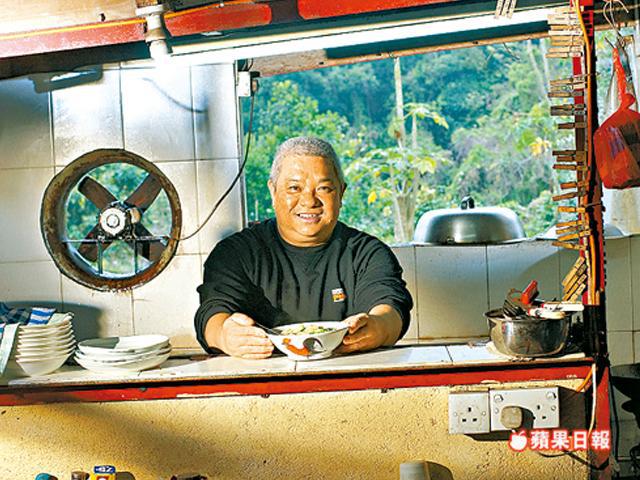

在三椏村上岸,小狗發狂向前奔走。我們回望,外面的世界是怎樣呢?我們真的忘卻,失憶症來得真合時。只見水面靜得像湖泊,像襌修中,尤如指頭輕輕一沾已觸動起連串的波紋;水更是清澈得像一個天然的放大境,水底中紅石的紋樣看得一清二楚。走過羊腸小徑,眼前盡是荒田,雖然現在都長滿了長草,但從前這裏全是農田。四百多年前,曾氏後人在此聚居,務農為生,到了現在已經廿五、廿六代了。「這裏六十年代最旺盛,住了幾百戶人家,一千餘人,除了走路的小徑,就是農田,種菜種穀。」合益客家小廚老闆曾皇生說。

只要將想像力調至懷舊泛黃的色調,眼前就是往時熱鬧的景象:溫暖的陽光瀉下穀田,丈夫妻子已在田裏彎腰耕作,小孩們在小徑上柴娃娃跑往山上的三省學校,下課鐘聲過後,他們有的在放牛、有的在釣魚,有運氣的還會釣到石斑。斜陽裏在山上俯瞰,家家戶戶在炊煙,燈火通明,煙霧瀰漫,「吃飯了!」小孩又跑回家去了。不過,及至八十年代,大部份家戶都漸漸遷移。「很多人建好屋後便移民去了。我們一家移民到荷蘭,當時一張機票$1,600左右,錢不夠還要問人家借。到了荷蘭在餐館裏工作,幾年後便開餐館了。」曾生憶述。然而,從前埋怨着祖先選了不方便的三椏落地生根,最後還是懷念着這裏簡樸的生活。人,就是這樣,一生勞碌,每天為明天打算,原來卻想回到昨天去。幸而,一年四季在變,是不變,我們與枯枝一起在等待中沉默,最後還是回到春天,重生。

合益蜂場 客家小廚(2679 9511)

地址:沙頭角區三椏村老圍