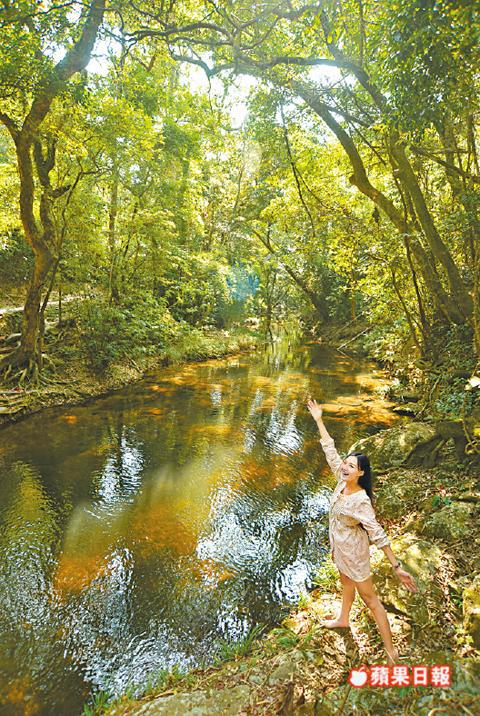

相信不少人因為《天與地》葉梓恩到烏蛟騰聽到海豚音,才首次知道香港地有這樣一個地方。相傳其舊地名叫烏龜田,蛟龍變烏龜,實為烏蛟田。身處烏蛟騰的綠林裏,只聽得到蟲聲鳥聲流水聲,來自大自然的聲音,再聒噪也覺幸福。

記者:邵超

攝影:劉永發(部份由受訪者提供)

眼裏只有綠

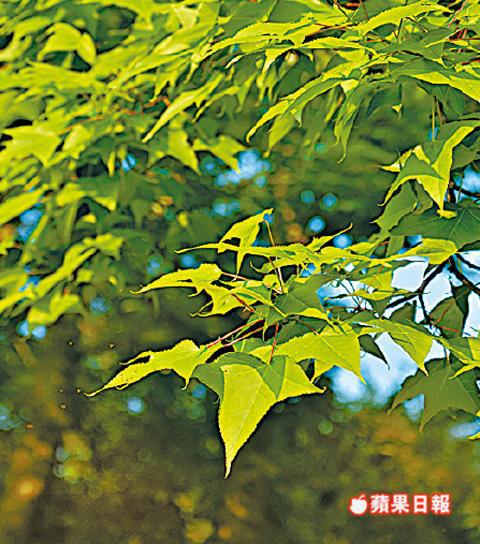

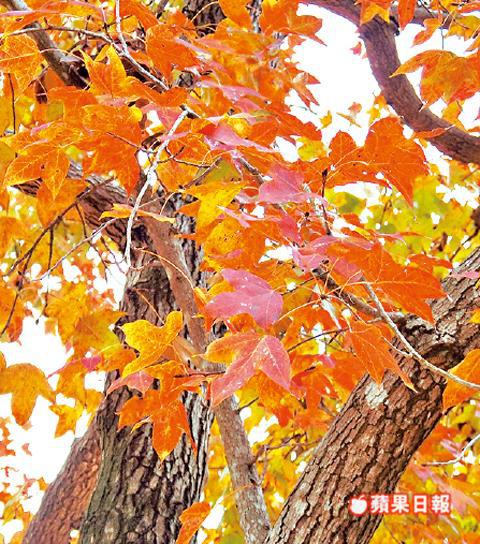

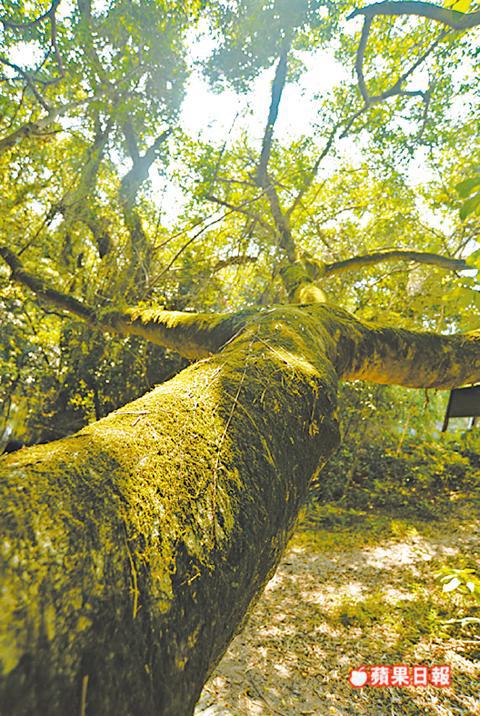

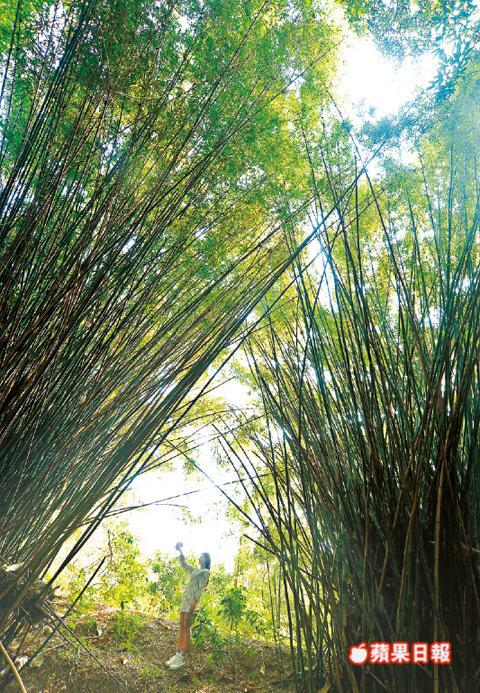

烏蛟騰村在船灣淡水湖旁,卻不列入船灣郊野公園,它是多條東北郊遊徑的起點,遊人僅是路過,不作停留,向着更高的大青山和更遠的荔枝窩、谷埔進發,妹仔命使它四百年來只「長」出更多的村屋。村民在五六十年代開始陸續放棄耕作,原來大片荒廢了的耕地,依舊隨着季節轉黃變綠,鄉土景色尚得以保留。春暖花開,往九擔租路牌前行不遠,便見以楓香樹為主的風水林,已換上嫩綠的新葉,在枯黃的草地上綠得格外耀眼,盡顯春色無邊。中國傳統風水林的樹種逾廿種,楓香和竹同樣是寓意吉祥的含意。草地實為荒廢農地,地面凹凸不平,易積水窪,除薇甘菊外並無其他植物。在荒廢的農田看見此植物殺手,總以其驚人的攀附纏繞任何灌叢、喬木,形成一個個天然的洞穴或籬笆,大自然以其鬼斧神工,創造出絕佳的園景佈局。

村民尊重自然,受教於自然,享受天賜良源……

竹福客家村

早在清政府嘉慶二十四年(1819年)編定的《新.安縣志》前,明中葉已有烏蛟田村的紀錄。村民四百年來靠着好山好水,樂天知命地過日子,大多務農為生,在1968年船灣淡水湖落成以前,也有小量人口從事漁業。客家人是喜愛栽竹的族群,當中以刺竹最能代表客家人勤儉打拼的硬頸精神。刺竹竹桿上長有長刺,客家村落四邊以刺竹築成防禦性的藩籬,在烏蛟騰,便有一棵高大的刺竹鎮守着村口。在農耕時代,刺竹是重要的竹材、燃料及蓋屋的建材,農耕生活諸般用具,都不能少了它。栽種竹子也是預防泥土被雨水沖刷到溪流的方法,客家人師法自然,衍生出種種生活智慧。旅行家網站創辦人李以強說,在烏蛟騰和荔枝窩,竹製品是主要經濟活動,拿到沙頭角墟換日用品和米糧,如開墾時不離身的扁擔、竹筒、筷子等。

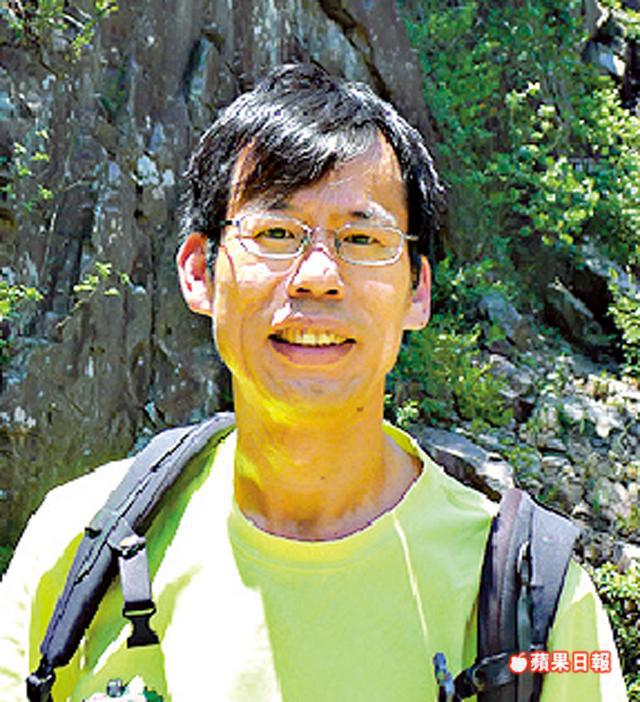

八年自然足印

旅行家連續八年在新界東北舉辦行山比賽,數條路線難度各異,但都在香港最美的山徑上行走。李以強形容烏蛟騰雖小,但擁有豐富的生態景觀,香港鱗翅目學會推介這裏是觀蝶熱點。我們一直覺得四處流浪的黃牛總是神龍見糞不見影,最終在竹林裏巧遇牠,李以強稱在黃昏時分,便是大蟒蛇、箭豬和野豬在竹林開始活動的時刻。大多數人不會刻意背誦烏蛟騰原生物種的數量,其實身處絕對的寧靜之中,只須停下腳步,慢慢察覺大自然發生的事情便足夠。

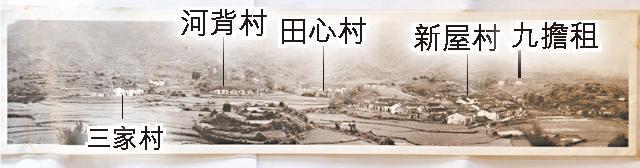

無家不是抗日游擊隊

村民李太指烏蛟騰村其實是一個統稱,它是由河背、田心、三家村、老圍、嶺背、新屋下和新屋村七條小村組成。烏蛟騰是一片谷地,烏蛟騰的先祖按地形來改名,迷你的三家村真的只有三家人。烏蛟騰村的原居民共有三姓,分別是李氏、黃氏及劉氏,當中以李氏為大族。走過四百年的烏蛟騰村,不得不提此村是抗日游擊隊基地。在三年零八個月的日治時期,當時廣東人民抗日游擊隊東江縱隊曾派出精英,在港成立港九大隊,當時全村只有約六百人,就有四十人參與游擊隊。游擊隊不但肩負抗日重任,還幫助村民對付土匪和耕作,特別是1934年香港大饑荒,游擊隊隊員放下槍枝改拿鋤頭幫忙耕作,與村民關係已是生死之交,難怪老村民多為死忠左派。村民永遠記得1942年農曆八月十六日,日軍包圍全村強迫村民繳械,並且供出游擊隊隊員的身份,村長李國藩和多名村民寧死不屈,故立紀念碑紀念犧牲的烈士。

寄錢回鄉是重大承諾

村民曾經愛國愛得轟轟烈烈,反映在房子的裝飾上,不少樓頂都有中國星雕飾。不過村民亦趕上五、六十年代初的新界移民潮,當時生活艱苦,移民荷蘭或英國賺錢是潮流。因為新界原居民在抗日期間,曾保護英軍撤退有功,所以原居民只要有親戚擔保,就可以到當地打工住宿,住幾年就可取得居留權,不用發美國夢。跟村民李太聊天,丈夫家人早年移民英國,賺錢後寄錢回鄉建屋,樓頂的興建年份,不止看到建築材料的轉變,也是這一段新界移民史活的見證。

烏蛟騰綠野仙蹤

交通:港鐵大埔墟站乘20C烏蛟騰特別班次,於烏蛟騰總站下車,車程約25-30分鐘,車費約$8.7。每天固定班次,出發前宜先致電查詢。

查詢:2873 6808

鳴謝:ICE FIRE