食飯要專注,走路要專注,看似是「阿媽是女人」的大道理,竟然每星期吸引五湖四海的人來到大嶼山聽佛偈。這裏明明是寺院,何以一班年輕的無神論者、基督徒、天主教徒、滿肚學問的專業人士都走來?他們修習的理想叫正念,換上大家聽得懂的語言,就是活在當下,一個笑意盈盈的年輕比丘尼說,正念就是快樂之路。

記者:周燕 攝影:劉永發

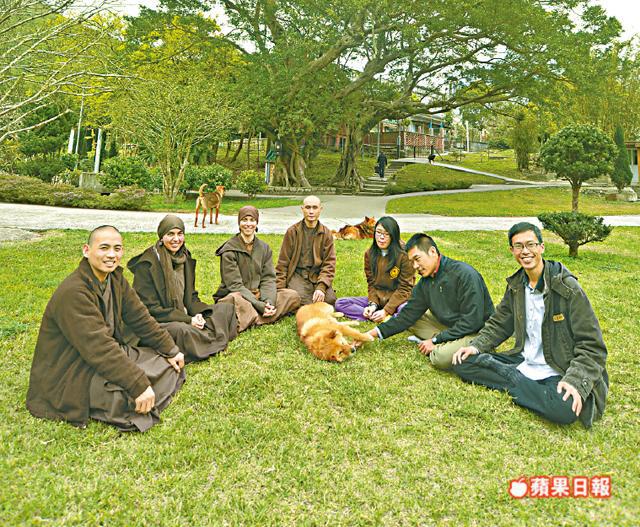

假日的寶蓮寺人來人往,但相隔一條小路的蓮池寺,沒有中國廟宇的香火鼎盛,四處是青草地,遠遠迎來數十人,走在前排的是一身棕色長袍的外籍比丘(男性出家人)和比丘尼(女性出家人),十分年輕,看來只有二、三十歲,他們剛剛帶領眾人行禪,展開這天的正念修習。看一班不同膚色、國籍、職業的人,坐在坐墊上,閉目打坐,他們其實在練習呼吸。呼吸也要練習?聽來好像很可笑。

提出正念(mindfulness)的世界著名禪宗僧人一行禪師,在其著作提到:「正念可以發生在一次呼吸之中,吸氣時把意識放在吸氣上,在吸氣時默念『吸』,呼氣時默念『呼』。」無非就是提醒現代人回到當下一刻。來自美國的比丘尼行嚴法師說了一個比喻:「我們吸氣時,我們留意到橘子樹開花結果了,我們呼氣時,嗅到香氣,看到一樹青翠。我們吸氣,察覺到我們正把持着甚麼,我們呼氣,就知道我該如何回應周遭環境。」現代人擁抱的multi-tasking,一心幾用,看來就跟「正念」相反,禪師覺得只有專注當下,生活才過得好:「正念就是覺察當下正在發生的事情,內心若有正念的能量,就能全心全意活着。」

17歲做出家人

在蓮池寺旁邊,就是竹林淨苑,也就是梅村比丘住處,放有一幅英文書法,寫着「present moment wonderful moment」,當下一刻就是美好一刻。行嚴法師說:「說到正念,第一樣我想到的東西是,快樂的機遇,我們的老師說過正念就是快樂的根源。」這樣說似乎玄之又玄,但這裏的參加者有大學教師、醫護人員、社工,他們利用正念練習排解生活壓力,聽道太嚴肅,便彈結他唱歌,他們也將正念運用在自己的專業上。美國麻省理工學院分子生物學博士卡巴金在大學醫學院開設診所,並以「正念減壓」課程,幫助病人處理疾病帶來的痛楚,可見正念不只是一項宗教活動。

梅村另一道美麗風景,是到處都看到年輕而朝氣勃勃的僧侶,他們樂於分享和聆聽,跟想像中的出家人完全不同。28歲的梅巖法師開朗而親切,來自法國的她17歲已矢志做出家人,連大學也沒有上,她笑說:「你們千萬不要學我!」這裏有十八位比丘及比丘尼,大部份來自外地,他們早前就在尖沙嘴跟群眾來了一次「快閃禪」活動,在海旁行禪、彈結他。15歲的思齊幾乎每個星期都來梅村,她說她四歲時已經跟媽媽去法國梅村修習正念,「因為我每個星期都來,所以別人都以為我是佛教徒,但我不是,而我媽媽是天主教徒,我來只不過是enjoy mindfulness。」

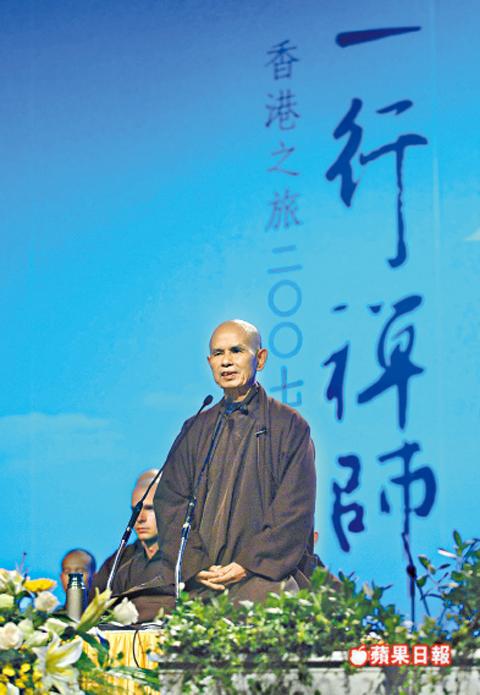

一行禪師:提名諾貝爾和平獎

梅村(Plum Village)是世界聞名的修習中心,1982年由一行禪師成立於法國南部,推動正念修習,超越宗教的藩籬,帶領現代人透過修習,改善身心靈,目前梅村以不同姿態出現在世界多個地方。香港梅村其實就是「亞洲應用佛學院」,由梅村僧團管理。今年五月,一行禪師將會到訪香港,帶領正念修習。

生於1926年的一行禪師,是一位越南出家人,通曉中文、英文及法文,追隨者來自世界各地,是一位深具影響力的宗教領袖。他十六歲出家,越戰爆發後,他參與救助戰爭受害者,冒着生命危險在鄉間建學校和診所。六十年代,他到美國講解越南眾生在戰火中的艱苦生活,及他們對和平的渴望。1967年,馬丁路德金提名一行禪師角逐諾貝爾和平獎,又曾經稱讚他是一個「謙卑忘我的聖人」。七十年代,一行禪師遭越共吊銷護照,無法回國,一直流亡海外,2005年才首次重回家鄉。

一行禪師也是詩人和學者,出版過多部著作,在其中一本文集《與生命相約》,談到二十四歲時戀上一位比丘尼,「作為出家人,人們都認為你不會墮入愛河,但有時候,愛情的力量比你的決心更強大」,描述自己如何跨越這種愛,轉化成普渡眾生的大慈大悲,相當感人肺腑,足見一行禪師擁有一顆開闊的心靈。