傳媒報道26棟舊建築等不及歷史建築評級已被清拆或改建,近日有空便拼命追趕着舊唐樓消失的速度。在陽光下,細細體會露台上鐵欄杆的花樣、每扇窗的線條,以及騎樓底的光影變化,才發現一個個圍封的露台裏,隱藏着半世紀發水樓之秘。

記者:邵超

攝影:潘志恒、劉永發、楊錦文

唐樓,拆解年份密碼

細說發水史,不得不提香港早期住宅——唐樓的歷史。香港人一眼就能認出哪棟是唐樓,阿媽教落「有電梯的叫洋樓,無電梯的便是唐樓」。跟房產發展研究中心研究員姚松炎博士談起,唐樓最早可追溯至香港開埠之初,英國即着手發展香港,農村人口向城市轉移,於是在上環及西環一帶興建了三層高的房屋供華人居住,稱為唐樓,堅道以上是歐人居住地,有洋樓而無唐樓。還記得「住洋樓,養番狗」是六十年代升斗市民的共同願望。早期唐樓密度高,闊四至五米,深約八米,又窄又長,採光面少,亦無天井通風,居住環境很差,終於在1894年爆發鼠疫,姚松炎說:「1903年《公眾健康及建築物條例》規定新建唐樓每個房間必須有窗、每人要有1.65米個人空間和天井等等。至1920年代廣州式騎樓興起,港英政府發現騎樓伸出路面太多致霸佔官地,1939年戰前一次大規模修改,限定騎樓伸出路面的深度,1955年又限制建築物的高度不超過街道闊度的1.41倍,讓足夠的陽光照到路面,種種修例規範化唐樓的建築,每座看來差不多。」姚松炎對於唐樓也有嚴格定義,唐樓是由1890年代至1941年的建築,三層才叫正宗,如今廣泛的唐樓定義只是約定俗成:「大致可分為戰前、戰後唐樓,兩者最大的分別,戰前有走馬陽台,樓頂可以互通,如和昌大押,戰後唐樓便沒有這種特色。」相對於走馬陽台,姚松炎為兩呎闊的鐵騎樓改了一個有趣的名稱「小飛騎」:「以當時本土的建造技術和知識,不能做出多於兩呎闊的懸臂式騎樓。」現在看木扇門襯托西方鐵欄,那種美學教人着迷。

冷氣機來了,露台變了

露台和窗是呈現香港城市風貌和小市民生活面貌的照妖鏡。得承認香港人對露台有點偏執,發水樓為禍廿多年,有露台比無露台更有價,大家對窗台是深惡痛絕,對環保露台卻是又愛又恨。露台階級分明,一個露台,一扇窗,燕瘦抑環肥,一眼看穿你的居所是富是貧是中產,所以露台是唐樓、亦是人的面子。早期唐樓的立面沒有露台,前後有大木窗,兩側無窗,西洋大宅則有迴廊和設有露台,有點像騎樓建築。至1844年皇后大道中才出現首座設有露台的三層唐樓,其後第二代戰前唐樓加入洋樓的露台設計,而騎樓早在1870年代已經出現,到1920年代廣州式騎樓大盛。廿世紀初第三代唐樓於二、三樓設有陽台,而1930年第四代唐樓已經發展出固定模式,全混凝土建築,一樓有騎樓、二至四樓有露台、後面是廚房和小花園。姚松炎說昔日人人嚮往開揚的露台,自七八十年代冷氣機普及,唐樓居民把露台封起來,冷氣調節代替了天然通風,露台名存實亡。

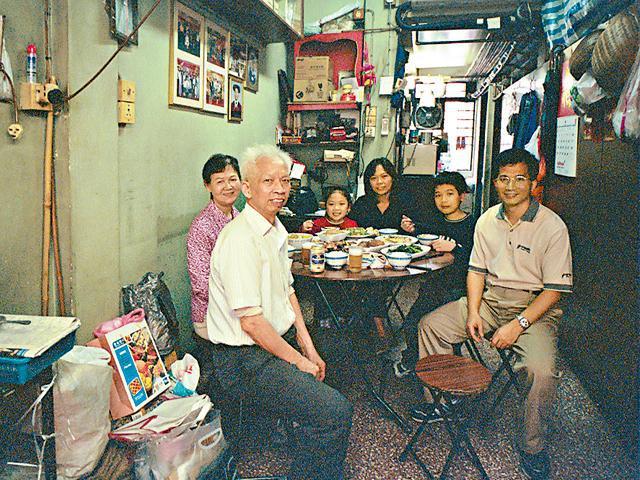

那些年,消失的窗台

戰後五、六十年代的唐樓盛行「推鋼窗」,即用窗戶把露台圍封,製造更多居住空間或間房出租,街坊開設地舖,住宅裏也有很多家庭小工場,是一個時代民生的印記。越南華僑Sandy自小跟家人住在大角嘴一幢六層高的商住唐樓:「我爸看中這裏一梯兩伙,覺得環境較安全。父母在1958年大廈落成時遷入,露台足有200呎,一入伙即推鐵窗,樓上樓下都這樣做,多間了一間房和客廳出租,500多呎住了逾20人。」一入伙就推鐵窗,港大建築學系助理教授李浩然為《街角樓》攝影集撰文時寫道:「五、六十年代興建的商住大廈上層都有一排排很長的懸臂露台。殖民地政府任由發展商興建露台,並無要求他們補償額外的地價,理由是這些懸臂露台可服務大眾,為行人遮陽避雨。」本來政府規定露台不可被圍封成室內空間,卻敵不過人多勢眾、住宅短缺的情勢而容忍,如此看來,發展商早年已懂走法律罅,大舉興建露台並將它們納入為可售面積,食水太深的「推鋼窗」唐樓始為發水樓鼻祖!在沒有最發,只有更發的今天,露台22呎,窗台可以無限大,實屬香港悲歌。這天跟Sandy站在舊樓前,抬頭一看一排而過的弧形窗口,整棟唐樓就像是由窗戶組成,極為壯觀。直至七十年代末普羅大眾還是用鐵窗,眼前這棟待拆的舊唐樓,全是八十年代流行至今的銀色鋁窗。再看看周遭,全是銀色鋁窗的天下。鋁窗經歷過銅色窗框茶色玻璃、淺綠色窗框及玻璃、白色窗框以至黑色窗框的演變過程,外貌改變了,防風擋雨的功能卻不變。只是,人再不能隨心所欲地打開窗戶,像我家大廳正對着鄰居的客廳,鄰居長年不開窗戶。有建築師朋友說過,樓宇越建越高,景觀越是美麗,人越離不開冷氣的囚牢;巨型落地玻璃迎入了陽光,卻阻不了四周玻璃幕牆的光煞,最後逼得拉上窗簾,越是向上流,越是封閉;科技進步了,文明是否倒退了?

唐樓字典

小飛騎

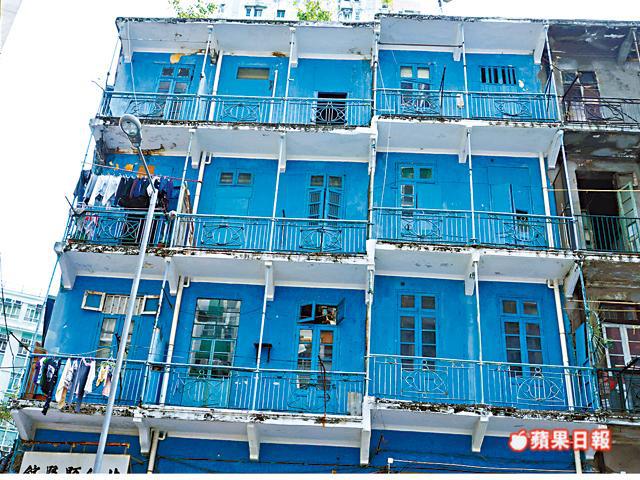

藍屋(1922年)有姚博士喚作小飛騎的露台,因為臨街豁免露台,闊度不能逾越行人路的闊度,窄得只能建鋼筋混凝土懸臂露台。

裝飾主義

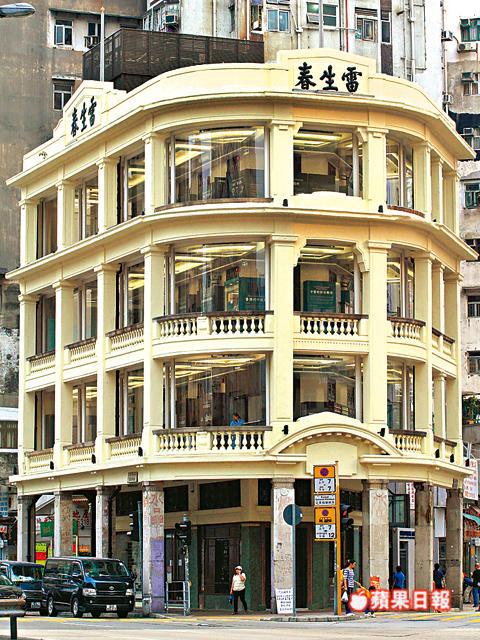

30至40年代興建的唐樓着重裝飾主義,雷生春(1931年)是商住樓宇。

現代主義建築

五六十年代唐樓充滿現代建築風格,較講究線條、直線、直角,垂直感很強。

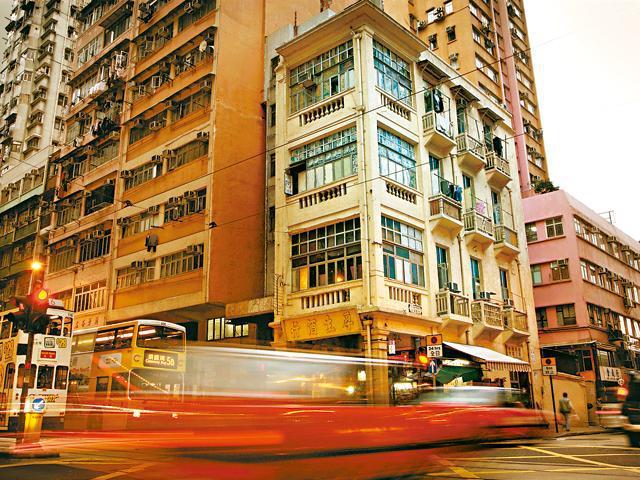

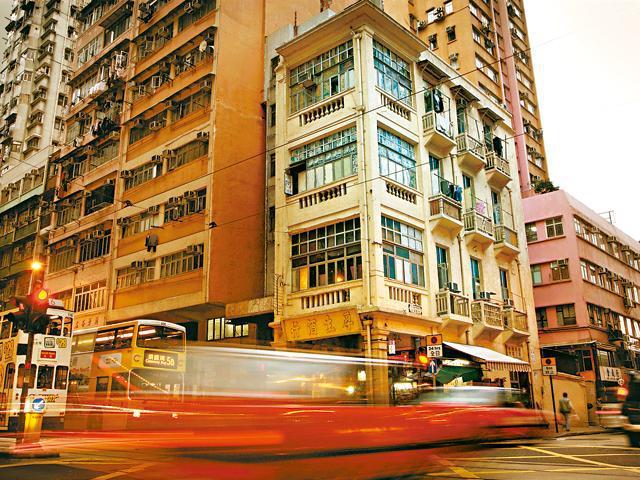

街角樓

街角樓出現於五、六十年代,位於圓角的單位俗稱大單邊。

天階騎樓

建築物高度受制於街道上的天然採光與通風的標準,頂層逐級斜上符合採光線。

翻新唐樓

舊唐樓翻新做服務式住宅提升價值,換上外國人喜歡的黑框鋁窗,至少可保留歷史建築。