【本報訊】走入瑪麗醫院,見到一位身穿白色醫生袍的銀髮女士,仍然精神奕奕為病人診症,請不要驚訝。她是香港大學醫學院內科學系榮休教授楊紫芝,是醫院內資歷最深的醫生,退休前曾任港大醫學院院長,是本港醫療界的「大姐大」。60年的行醫生涯,經歷過女醫生被病人歧視,與男醫生同工不同酬;到投身教學工作,桃李滿門,近年女醫科生的數目幾乎超越男生。

記者:梁麗兒

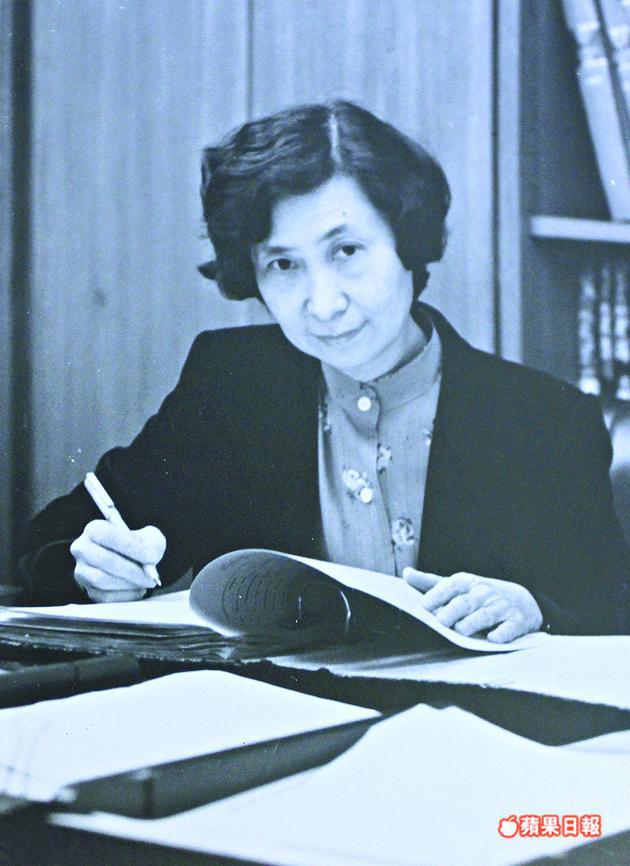

楊紫芝1947年以僅16歲之齡,入讀港大醫學院,1953年畢業,一直在港大及瑪麗醫院工作,至99年正式退休。但她退而不休,現以義務顧問身份為病人診症,她說,同屆只有一、兩人仍然執業。雖然她的年齡已不是秘密,但她笑着回應何需再提。

從事教學多年,學生數以千計,卻沒有退休的時間表,她希望餘生仍可貢獻醫學界,「醫院入面個個都好忙,多個人幫吓手,為病人睇症。」她每星期有兩天下午,在瑪麗醫院的糖尿病中心診症,為糖尿病及內分泌疾病患者診治,也繼續在醫學院教書。

當年男女同工不同酬

四十、五十年代很少女性當醫生,男女不平等的傳統觀念,令女醫生地位低,也面對同工不同酬的問題。她憶述當年讀醫科時,一班約40人,女生只有5、6人。畢業後到醫院工作,她竟被人當護士,「當時男人、男護士,多數被病人叫醫生;女醫生最常被人當護士或馬姐,被病人叫去拎尿盆。」甚至有病人拒絕女醫生睇症。

她說,多數病人是因為教育程度低,才出現此怪現象,故一直以「醫者父母心」面對。當時新紮女醫生每月薪酬約一千元,比男醫生少三分之一,並不公平,女醫生由五十年代起,與政府討論同工不同酬的問題,每年都要簽名抗爭,至1969年成功爭取同酬。

楊稱現時香港很多醫院都有兼職制,方便女醫生兼顧工作及家庭,又可聘請家傭幫手照顧孩子,就業環境比英國還理想,因為當地家傭以時薪計,加上不普及,女醫生婚後要照顧家庭,故入行人數少,接受專科培訓及任教授級的女醫生更少。原來本港已比西方國家優勝,至少能容納女醫生。

雖然是單身一族,但她並不孤單,因為行醫多年,認識不少病人朋友,至今大時大節仍緊密聯絡,其中一位老朋友病人更當上爺爺,兩人每年仍互寄聖誕卡道賀。另有老朋友趁農曆年,帶兒孫到她家中拜年,十分熱鬧。她的兩名哥哥也是醫生,笑說以往農曆年家中毋須買雞,因為哥哥的病人會帶雞上門拜年。

她形容以前醫生與病人的關係「人情味很重」,現時因病人數目太多、醫生時間太少,市民對醫療服務的要求上升,雙方容易有磨擦。她強調坦誠相待很重要,醫生面對病人投訴或不滿時,應平心靜氣,耐心向病人解釋,千萬不要以為自己高高在上,方能解決問題。

【1947年】

入讀香港大學醫學院

【1959年】

港大醫學院博士畢業

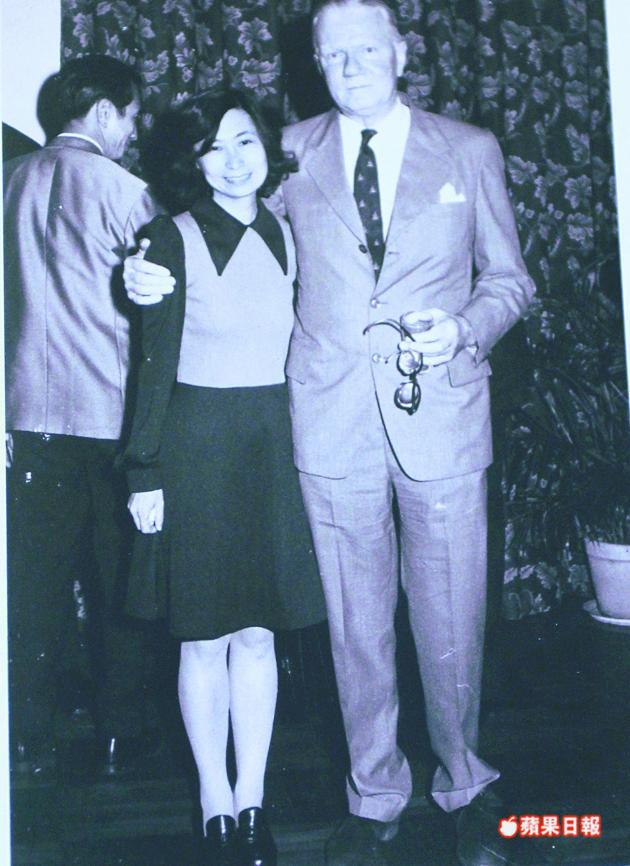

【1974年】

歡送港大內科講座教授麥花臣

【1983年】

任職港大醫學院院長

【1987年】

獲時任港督衞奕信頒OBE勳銜

【2003年】

沙士期間任教資會主席(前排右三)