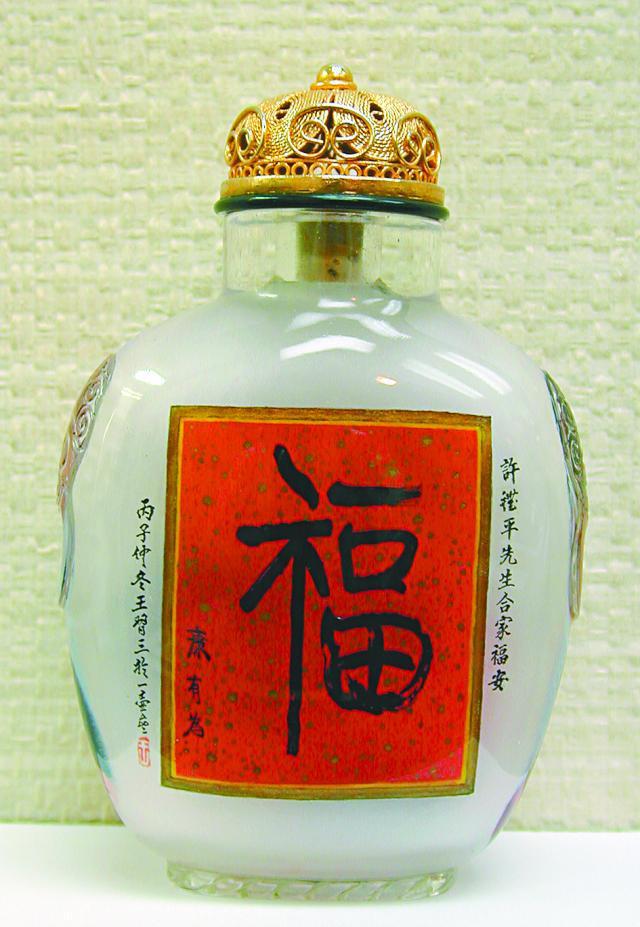

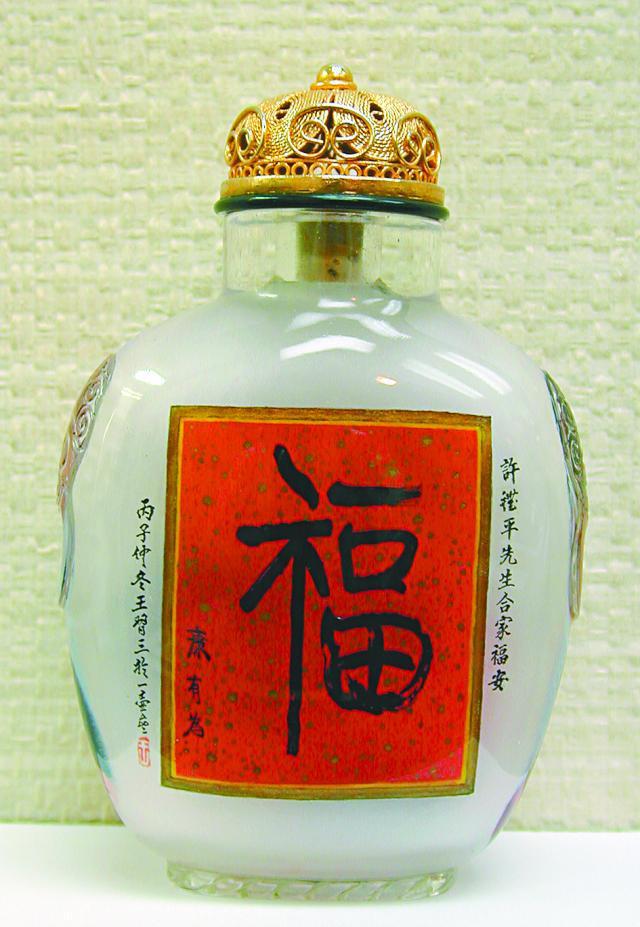

香港回歸前筆者寓興發街維多利大廈,嘗在大廳長懸康南海先生大個「福」字,外母房間則懸南海大「壽」字,頗具氣勢。九十年代內畫泰斗王習三先生為筆者一家四口造像,背景就是南海先生大福。「內畫是螺螄殼裏做道場」,在兩吋高的水晶鼻煙壺小瓶裏,以彎筆細毫,在狹窄的壺腹內壁,反向勾描渲染,繪畫出我家「四人組」肖像,本來呆呆滯滯模樣,有似無錫泥公仔福祿壽喜的傻貌,經大師生花妙筆,透過晶瑩剔透水晶壺壁顯現的畫面,我們一家人竟也生動活潑起來,藉着背後康南海大幅大福,更彰顯闔府阿福。怪不得一九五八年秋朱老總(德)親眼看到王大師這手絕藝,已讚不絕口。

際此新春,語貴吉祥。在此就談談「福」字。

王世襄的姑丈郭則澐在《十朝詩乘》卷十載說清宮的新年書「福」字的規矩:「故事,嘉平朔日(即十二月初一),開筆書『福』。」「初僅頒賜王公大臣及內直侍從,世宗(雍正)始頒及各直省將軍督撫,後遂沿之。」這是說在雍正以前和雍正以後的不同。其後又說到乾隆和嘉慶的「賜福」習慣:「高宗(乾隆)每值開筆日,御重華宮書第一『福』字,揭之乾清宮正殿,次及各宮殿御園,又次頒賜皇子宗藩以及諸臣。」又:「仁宗(嘉慶)其書『福』,面領者跽候御案前。書畢,內侍捧『福』字,自其上過,然後賜之,謂之『滿身都是福』,尤為異數。」

佳節家家懸福字,樂見人人「滿身都是福」,那善禱善頌,正是自我感覺良好。

筆者喜集藏名家「福」字,惟所獲不多,只沈增植和康南海等三幾件而已。記得清人沈初《西清筆記》中卻記有一個令人羨慕,家藏廿四幅皇上的賜「福」,他把「福」字都懸在廳堂,並隆重其事的以「廿四福堂」作為堂名。這該是擁有「福」字最多的人。《郎潛紀聞》也有關於他的記載:「錢唐王文莊公賜第在護國寺西。公內直二十四年,以除夕蒙賜福字二十四懸掛其間,曰『二十四福堂』。」這位主角王文莊公(1717-1776)名際華,字秋瑞,號白齋,浙江錢塘(今杭州)人。官至禮部尚書、戶部尚書。他直南書房最早,生平只外放視學一次,此外未嘗離直所,所以累年所得福字較多。他列懸「二十四福堂」的「福」字,除了寓意吉祥以外,更有一種出自朝廷賞賜的榮耀。

賜「福」字,已成了朝廷的習慣,它可以上溯到康熙時期。「康熙間,聖祖(康熙)御書大福字,賜編修查慎行。蓋年例於嘉平朔日,開筆書『福』,王公大臣內直侍從皆得預賜。」(《清稗類鈔》恩遇類)

賜「福」字是榮耀,而把「福」字予奪就是懲罰。例如戴醇士(熙)講真話,得罪樞相穆彰阿,道光皇帝也討厭戴,就在歲晚例賜南書房翰林以「福」字時,獨不給予戴醇士。戴熙「醒水」,借病告歸。事見《清稗類鈔》的諫諍類。

以上舉了許多朝廷的例。讀者或誤意為「福」字只是朝廷賞賜,其實不然,民間也早有這紀錄。《揚州畫舫錄》卷二載有:「高承爵,三韓人,善擘窠書。為揚州太守,民人愛慕,每歲暮,鄉民求書福字以為瑞。一民伺太守出,持所書請曰:『求易一「福」字。』太守熟視之曰:『書此字時,筆不好耳。』至今傳為美談。」文中高承爵是順治康熙間人物,那是早清時已有此的風尚。

以上說了前清「福」字的掌故,以下該說到寒齋「福」字的執筆人康有為了。

康有為的生平和行事,世所共知。搞笑者是這位康聖人身後,碰到比當年倡言革命的孫文還更革命的闖將紅衞兵,那擦出的火花可要命呢。據說文革暴亂中,康有為墳墓被紅衞兵發掘搗毀,其屍骨更被抬去遊街示眾。生平所遺書畫,由其媳龐蓮在上海付諸一炬。(事見鄭逸梅《書壇舊聞》頁十五)

但康氏的後人或門人在港澳仍大不乏人,就筆者經歷和記憶所及,略而言之。

香港中文大學生化系的麥繼強教授(香港大學校長徐立之恩師),嘴上菱角形鬍鬚理得光亮尖銳,向兩邊挺拔微翹,一似德國名將,人稱「俾斯麥」。其祖母就是康南海千金康同薇。同校中文系高級講師河南籍退伍軍人李雲光博士,娶康有為外孫女何康儀為妻。李壯歲著《康有為家書考釋》(書出後升高講)就是筆者經手請人打字排版的。還有一位早已移居加拿大,近年經常在香港畫展會、拍賣會遇到的女畫家何康德小姐,其母親是康南海千金康同環。十多年前,李喬峰丈介紹相識時,我已猜出幾分她應是康家的人了。徐悲鴻早歲嘗畫《康南海六十行樂圖》,圖中眾女眷形象與何康德形神相當一致。悲鴻大師的是寫實高手。而康黨保皇會的伍憲子後來寓居香港,雖素未謀面卻有緣收藏其墨跡若干。記憶中,拙藏法書中屬康門一眾受業弟子的有:梁啟超、韓文舉、湯覺頓、羅癭公、盧湘父、倫明、陳柱、鄭洪年、馬君武、羅敷庵、鄧仲果、汪鳳翔等等,如果連同拜門弟子劉海粟、徐悲鴻、蕭嫻,私淑弟子狄葆賢、江孔殷等,也有一大堆,哪家博物館想搞萬木草堂師生墨跡文獻展覽,倒可與筆者洽商。

記得八十年代李雲光兄將上海康家舊存康有為墨跡陸續弄至香港,編印成書出版,又就近在中文大學文物館舉辦展覽。時筆者于役中大,辦公室在中國文化研究所女廁旁(偶有女賓敲門借手紙方便),某日約了李文田嗣孫李棪教授食晏,李嘗任中大文學院長,專甲骨、好美色,有花花大少之譽。筆者半拉半請入文物館看看康南海書法展。棪齋入門一兩秒,甫一環視,不足一分鐘即拉我鬆人(撤離現場也)。大抵其祖父李文田輕視康南海,延及孫輩棪齋也同樣輕視康公。查劉體智《異辭錄》卷三就有「李文田黜康有為」一段云:「有為中式光緒乙未科進士,朝考,其同鄉李若農(文田)侍郎在閱卷大臣之列,惡而黜之……其後梁啟超往見,侍郎曰:『亂天下者,必此人也。』粵人好言新,而侍郎持論如此。」看來,李棪先生之拉我「鬆人」,該是有所由來了。

美國波士頓阮圓教授近日專研康有為,嘗查閱西方學界相關文獻,發覺無人寫康,她自告奮勇,遠飛滬瀆,掛單上海博物館,搜集相關資料,擬撰文向西方學界介紹康氏。筆者告以十多廿年前,在遼寧省博物館由名譽館長楊老(仁愷)陪同入貨倉觀畫,甫開大門,赫然見到一大堆刻着萬木草堂的書箱,想遼博應有不少材料。

逮李雲光兄退休,擬學筆者開設畫廊銷售其所藏南海先生墨寶,惟終未成事,對軍界轉學界的李兄而言,應是好事。承李兄轉讓幾件康氏墨寶,一直寶藏至今。後也有親友轉贈或巿場吸納者,皆以李兄所藏為標準器,藉為鑑定之依據。

康南海早享盛名,求賜墨寶者眾,南海應付不來有槍手代筆,即其弟康廣仁也。但廣仁戊戌斷頭菜巿口,為六君子之一。康廣仁署本款墨跡傳世極鮮,筆者留意此道數十年也未之見。市場若有出現,當較其兄有為之作高價十倍。

康女公子同薇、同璧也能畫,筆者有緣收藏幾件。同薇喜寫梅花,同璧則喜寫巨幅工筆松樹,據鄭逸梅《書壇舊聞》頁十所述,康本人亦能畫梅云云。而康公書法,效者甚多。如蕭嫻、劉緗、李培基等。因世人喜康有為的書法,拍賣場中往往爭奪者眾,每以高價成交。以筆者個人看,康書法的確大氣,但又惜乎毀者亦多。如杭州書學專家西泠冷僧張宗祥,就是不推崇康。另外極端者如蕭蛻庵論書,也說近代之清道人、鄭孝胥、康有為、吳昌碩,學者皆不可沾其習氣。

由於康公墨跡早已值錢,偽作蠭起。在本港亦有再世康南海。五六十年代這位翻生康南海住銅鑼灣敬誠街某樓天台木屋,樓下住的是再世新羅山人黃般若,專生產新羅山人、陳老蓮而外,因簡又文喜收蘇仁山,般公也生產仁山餵之,有時寫了件華新羅,擲筆說「今日餐飯有着落了」。而天台的再世康南海,順便加題「天下第一華新羅真跡神品」之類款題,用添聲價,兼保駕護航。般若公子大成兄偶摹寫宋人或甚麼摩登古畫,天台南海先生也樂於賜題數字,當然署康有為款,用意幫小朋友多賣幾個錢也。你道這再世康南海是誰呢?大明星大畫家顧媚尊翁顧淡明是也。顧淡明在廣州淪陷時期掌偽政府宣傳處,香港淪陷前嘗代日偽派錢予本港傳媒,而當時報紙佬大都有錢照收,只《工商日報》堅拒,「工商」係何東公子何世禮將軍主持,何家大把錢,世禮係抗日志士,睬你都傻。上輩人所言,未必準確,謹書此以提供線索,供有心人參考。

康南海周遊列國,參觀歐美博物館,遂上書皇上建議中國也搞博物館,隨着維新失敗而未能成事。可見康南海也留心古董美術品。康宣稱有皇上衣帶詔,在海外招搖,利用華僑對光緒的同情,向華僑募款(分薄了海外洪門為同盟會的籌募)。且南海先生口才好,善經營,生活較革黨孫公優裕得多,而且還收藏古書畫。著有《萬木草堂藏畫目》,而目中所載,幾乎十居其十係A貨,鑑定界前輩早視為笑談。許多很有學問,或某方面甚有建樹,聲名顯赫之輩,一搞收藏,就往往失禮死人。如果還不知輕重,隨便出藏品集,則貽笑大方,允稱「財色兼失」。各方君子,不得不慎之又慎。康南海不知是老眼昏花,還是貪便宜撿平貨,或是自高自大以為自己真是康聖人老子說了算,才膽敢出此藏畫目。而那位再世南海先生顧公淡明,於是藉康老頭他老人家大名題字也就順理成章無所謂了。這令我想起台灣歷史博物館前館長何浩天丈的名言,台北張家在歷博展吳昌碩齊白石書畫百件,有專家說有若干件有爭議,何說百件就百件,通通掛出來,識的你不說他也看得懂,不識的你怎麼說也還是看不懂。妙哉斯言!也旨哉斯言!