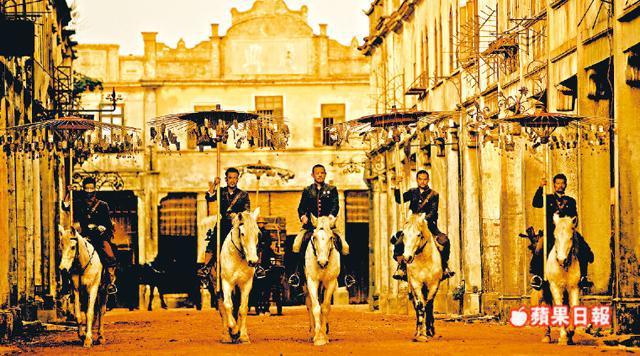

中國的特色民間建築十分多,碉樓便是其一。說起碉樓,以開平的最有名,不過想看最原汁原味的,首推《讓子彈飛》外景場地之一的台山!碉樓完全沒經粉飾,帶點蒼涼感,保留了原始味道。

記者、攝影:龐北

模特兒:Icy Cheung@Unique Model

梅家大院

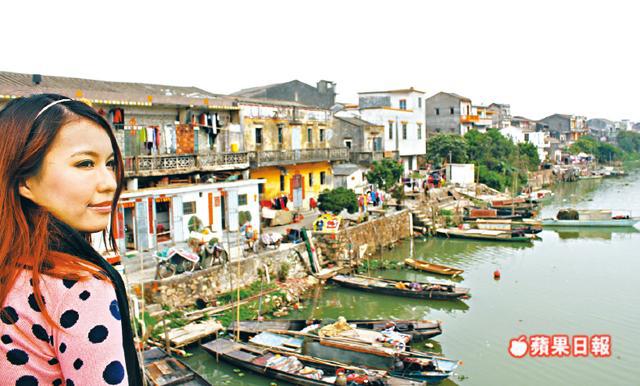

碉樓因外形似碉堡而得名。端芬鎮的梅家大院便是其一,那兒共108棟碉樓建於1932年左右,都是出外打拚的華僑賺了血汗錢後回鄉起屋,以僑居地的建築特色加上個人喜好設計而成。至於為何叫梅家大院,那是因為當時多以姓氏區分各族群,同姓的住在一起以壯大勢力,梅家大院自然是梅姓家族的地盤。一幢幢長方形洋樓互相緊靠排列,兩排樓房中間是一塊專供商販擺賣的空地,構成一個自給自足的小城。而每棟樓房建築尺寸統一,卻又造型各異,有的用上羅馬柱,有的屋頂有雕像。可惜這些洋樓多已荒廢,或只是地下一層住了些老人家。而建築經過幾十年的風雨侵蝕,部份牆身已出現裂痕,突出的騎樓損毀更見嚴重。其實當地政府想過買下梅家大院重修再開放供大眾參觀,可惜屋主多已過世,現在的住客都無權做主,又多是老人家,沒能力或不想花錢去維修老屋,計劃最終擱置。不過事情有得有失,就因為沒經過粉飾,碉樓才可保持原貌,多了一份真實的味道。

梅家大院

地址:台山市端芬鎮大同河畔

交通:於台城乘的士35分鐘到達

浮月洋樓

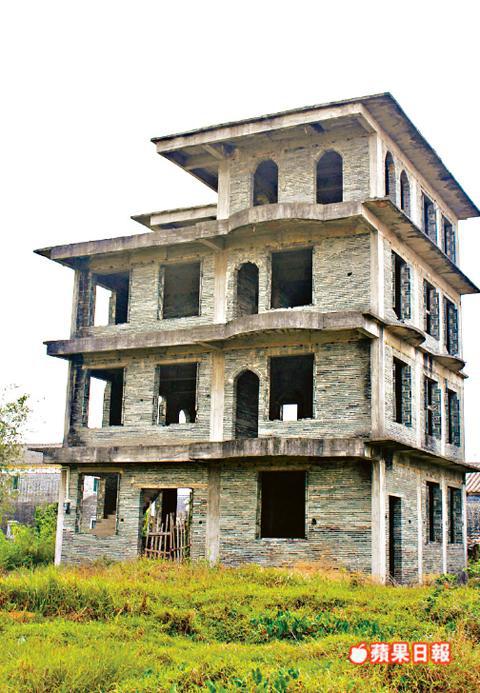

而浮月村碉樓(又稱浮月洋樓)與梅家大院又有兩個不同之處,第一是洋樓均為四四方方的庭院式別墅建築,第二則是建築上兼具居住與防衞功能。由於土地貧瘠,自18世紀中期起,台山人就開始飄洋過海出國謀生,在外國賺了錢的華僑回鄉建起西洋樓房來。加上當年政局動盪,盜賊四起,為了保護家人的安全,旅外鄉親只好在洋房加上圍牆、鐵枝等具防禦功能的建築。

浮月村的碉樓都保存得不錯,雖然外形較殘舊,但部份仍有人居住,可見其耐用程度高。這些碉樓大多有三、四層高,也有些更高的;有些碉樓有城牆重重包圍着,有的牆上開有「槍眼」,當然是用來開槍防衞用,而門都是鋼板做的,異常牢固。建築材料上,有用上黃泥拌石灰,也有青磚或花崗岩石建成的,更有不少有鋼筋水泥結構。外觀上,西式陽台、古希臘石柱、羅馬建築的半圓拱窗子、弧形拱門等都很常見。如果想欣賞碉樓細節,建議入村後先兜一個圈,作近距離欣賞。雖然村民們都不算熱情,但也樂意和遊人談兩句,知多一點小故事小歷史。之後可回到村口,那兒有一座矮塔,可在其上觀看到浮月村碉樓全景,能看見一片金黃稻田中,屹立着十多座碉樓的景色。

浮月村洋樓

地址:台山市斗山鎮墩頭村委會浮月村

交通:於台城乘的士45分鐘到達