十年前的今天,香港人心惶惶。由網絡流傳到極速傳播集體死亡,短短三個月,香港變了天。全港中小學停課、淘大E座全幢隔離,香港成為疫區……造成299人死亡的沙士(SARS),曾幾何時,是香港人的集體夢魘。《爽報》將一連數天,報道多名沙士倖存者十年間的變化。

多次徘徊死門關、感染沙士再患豬流感的急症室護士;因為一次到8A病房探病而感染致命病毒、差點遺下一對年幼兒子的患難夫妻;還有十年來儼如《秋菊打官司》、為枉死媽媽不惜與政府對簿公堂的兒子。非典型的人,非典型的人生;十年過去,死城重生,以為早已放下,原來傷痕猶在。 記者:呂麗嬋

十年來,白衣天使李慧虹(Joey),走過死門關好多次,「患沙士留醫嗰兩個月,連遺書都寫好」。首次走過死門關,卻患上抑鬱症,死亡陰霾困擾她多年,「上年4月,有個患沙士嘅姑娘(護士)患癌過身,總覺得自己都會好快死」。三年前又確診感染俗稱豬流感的H1N1流感。禍不單行的人生,令她無奈,也令她珍惜分秒,「你永遠唔知下一秒會點,活得開心最緊要」。

世紀疫潮爆發,本港300多名醫護染病入院,原本任職瑪嘉烈醫院急症室的註冊護士Joey,正是其中之一。十年過去,41歲的Joey直言,2003年沙士,改變了她的人生,「康復之後,多次重返急症室工作,但每次面對病人,壓力都好大」。由衝鋒陷陣的最前線,退回大後方,五年前,她申請轉到老人復康部門,負責文職工作,不須再直接面對病人。

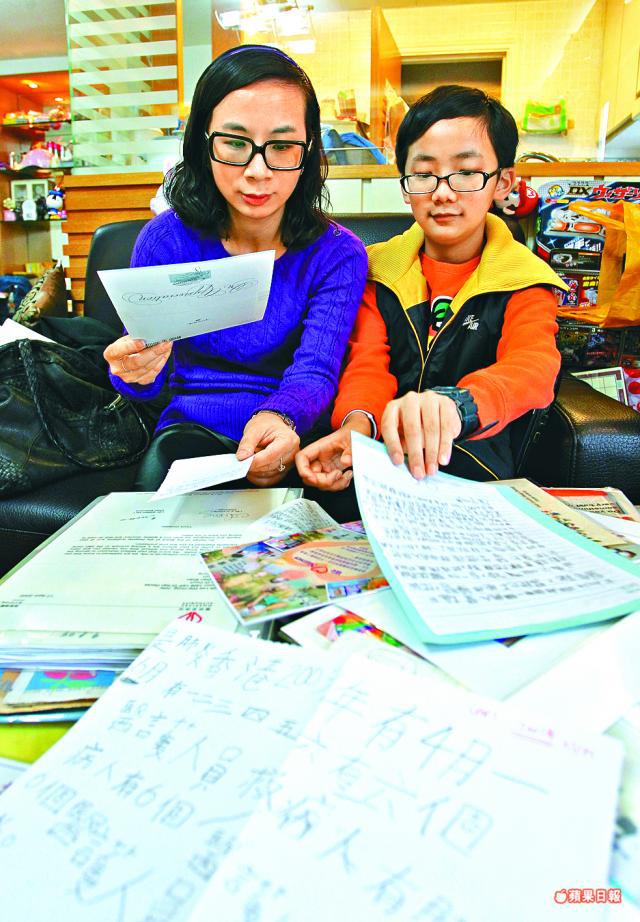

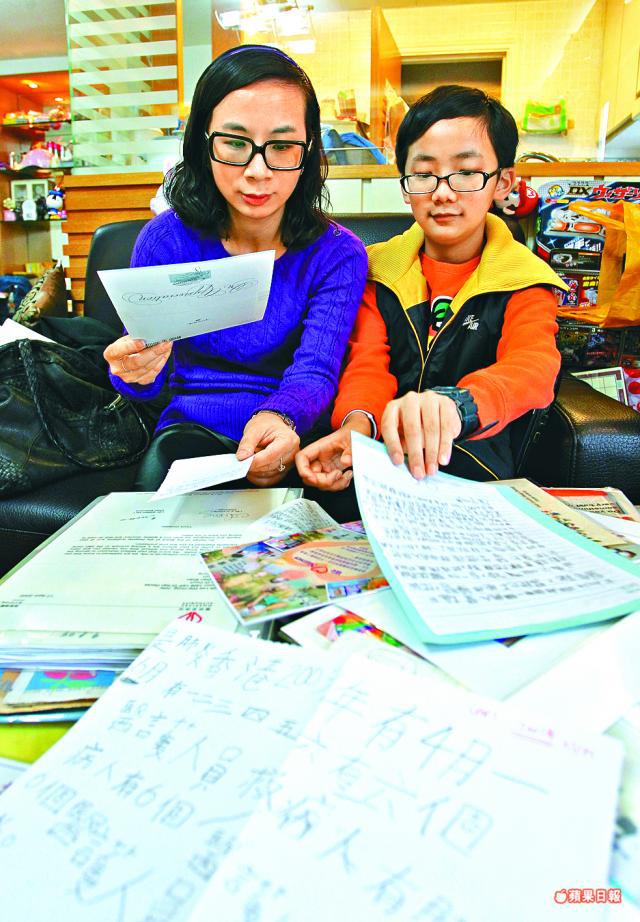

周日早上,記者到Joey位於美孚新邨的家,剛起床的丈夫和小兒子Jacko,坐在一旁。左翻右揭,Joey找回大堆封塵了的沙士「遺物」,「大兒子嘅作文,我保留至今;呢幅相好有紀念價值,當年瑪嘉烈急症室關閉,張相就喺抗炎前夕誓師時影」。當年只有兩歲的Jacko,今天已是初中生,聽着看着,瞪大了眼睛。

當護士是人生理想

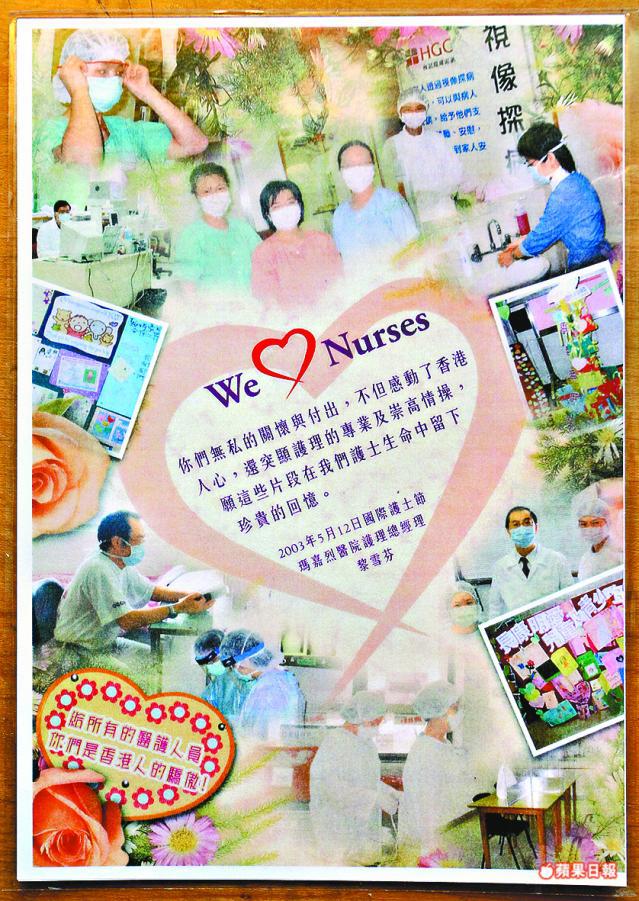

十年人事,相中人都各散西東。有的離世,有的仍在前線打拼,而Joey,也不再是十年前天不怕地不怕的揚眉女子,「復康部只有三個人,呢度工作時間穩定,但很懷緬過去,尤其係以前做急症室衝鋒陷陣嘅日子」。未夠18歲就投考護士學校,Joey說,做白衣天使,是她的人生理想,「我不怕血,試過遇上大型交通意外,傷者斷了手腳,甚至一袋殘肢掛在床尾,都面不改容」。

2003年,她剛好畢業十年,在瑪嘉烈醫院急症室做註冊護士,遇正世紀疫潮,勇字行頭的她臨危受命,借調到深切治療部,專責照顧非典型肺炎病人。萬萬想不到,調任高危崗位只有一個多星期,她便染上惡疾。「最初只是腰骨有點痛,睇醫生時順便探熱,先知自己輕微發燒」。當時她還以為是小毛病,翌日卻發高燒。

「換更後一個人喺宿舍,好徬徨,每隔15分鐘探一次熱」。真的中了招?入院治療反而增加受感染的風險?「3月時仍叫非典型肺炎,傳播途徑、死亡率,點為之確診……兵荒馬亂,人人都係摸住石頭過河」。致電丈夫求助後,Joey決定入院接治隔離治療。一夜之間,由照料病人的護士,變為接受治療的病人。

患病期間寫定遺書

「到今時今日,我都唔知決定啱定錯……如果當日冇入院,結果會唔會一樣……」Joey的丈夫陳先生說。可惜人生就是沒有如果,脫下白色制服入院的Joey,就像其他沙士病人一樣,被禁閉在隔離病房。

「病情好反覆,試過呼吸困難,四肢癱瘓,X光照出來嘅肺片,好多花痕」。命懸一線,看到身邊搶救的人,她想到死,獨個兒坐在病床,記掛着兩個兒子,哭完又哭。丈夫怕自己也染病,自我隔離在新界一間村屋,兩個兒子就暫由外婆外公照顧。「連遺書都寫咗,財政同兩個仔之後嘅安排,寫晒喺字條,訩住個電話,一邊讀一邊喊」。

好在,在死門關走了一圈,一家人又再團聚,雖然出院後Joey仍受創傷後抑鬱症困擾,2009年時又不幸感染豬流感,但她直言,禍不單行的人生讓她學懂珍惜。「我永遠唔會忘記醫院入面嘅恐慌,想飲杯熱水,個姐姐(病房助理)都只會放喺門口,到你手永遠凍冰冰。𠵱家每次飲到一口熱水、食到一個熱辣辣嘅菠蘿包,我都好感恩。」因為曾經失去,所以特別珍惜,Joey說。

爽知識:六醫護抗疫殉職追封勳章

世紀疫潮,公立醫院醫護人員奮勇抗疫,堅守崗位,1,755人的沙士患者名單上,包括378位醫護人員。六名不幸殉職的醫護都正值盛年,其中大埔那打素醫院內科醫生鄭夏恩,更只有30歲,年紀最大亦只有53歲。

為表揚六人捨身救人的精神,政府向謝婉雯醫生追封金英勇勳章,其餘五人獲追封銀英勇勳章。首名不幸殉職的是38歲屯院護士劉永佳,他與屯院胸肺科醫生謝婉雯一起為沙士病人插喉時,沾上飛沫受感染。劉遺下三歲半兒子及妻子。