始於明清

據老居民曾生表示,薄扶林村源於明朝,而歷史文獻大多指薄扶林村始於清朝;盛傳二千餘客家人,當年為逃避康熙年間的三藩之亂,從大陸避難至薄扶林,成為香港島的最早原居民之一。早期村民以務農和養禽畜為生。第二次世界大戰後,大量難民令村內的居民激增至超過100戶!村內共分「圍仔」、「菜園」、「龍仔督」三部份;八十年代開始,經濟起飛,年輕居民遷走,年老村民亦逐漸減少,至今薄扶林村熱鬧程度,已大不如前。

14小時高熱柴火

說薄扶林村老村民,必數無人不識74歲的陳伯!從小穿開襠褲在村中長大,幾畝地到今天,仍親身下田、過半自給自足生活;談吐動作完全不見老態,跟陳太兩口子做年糕,快手又純熟,問做年糕訣竅:「材料比例當然重要,但最不可缺的,是一個巨型柴火爐灶!」「蒸年糕、重火候!蒸小型的問題不大,像我們蒸巨型的,用這大柴灶也要蒸14小時,加上柴火的高溫,比一般家庭爐具高得多,所以一般家庭的石油氣、煤氣爐,可能需要更長時間,可以說是沒可能蒸到。」

年年蒸糕不能斷

「想當年爸爸媽媽蒸糕非常『大陣仗』,全家落手做,加上當時不是每一家都有自己的爐灶,要蒸糕惟有去鄰家排隊借爐,熱鬧非常!」陳伯邊蒸糕、邊憶述,說自己14歲已開始落手幫父母做年糕,今年他已年屆74歲,60年來差不多從未間斷。這份堅持除了是為着保存傳統習慣,緬懷當年氣氛外,原來也跟意頭有關:「每年蒸年糕、每年也順順利利!就是有一年無蒸糕……」話到一半,陳太已不讓陳生多說了,只道:「不好的事就不要再說,只希望以後每年都可以為親朋戚友蒸年糕。」

大年糕吃足一年

這些自家製傳統年糕,細的一爐可蒸十多個,大的只可蒸兩個:「小的會送給親戚朋友,大的會放進冰箱,吃足一年!」對,你沒聽錯,是一年,小記訪問當天便試食過,味道完全跟新蒸出來的無分別,實在相當神奇。除了送禮自用,原來也有人訂製,陳太:「有些朋友吃過後,返唔到轉頭,小的我們賣$90至$100,大的賣$1,600兩個。」陳生:「最高紀錄我們蒸了80斤粉,蒸足一個星期!」聽起來有點貴,但客人卻大有人在,因在糕內投注的時間與心機,與那份「古早味」,大家已經久違了,據知他們現在只為朋友而做,絕對限量供應;試食過後,小記、攝記與模特兒也各買下了一個,回家時我們是雙手拿着的!

新村民:氣氛不及舊時!

相對於其他老村民、楊先生算是資歷較淺的「新住客」。當初是因為市區租貴,同時又被人迫遷,便搬進薄扶林村,一住便是32年。說起過新年,楊生同樣緬懷昔日熱鬧氣氛:「那時商戶很多,過年特別熱鬧,比市區更有氣氛,現在當然期望能重拾當年氣氛。」

自家菜園 種團年食材

除了用難得一見的古老爐灶、柴火蒸年糕外,屋外的一塊小菜田亦讓陳伯引以為傲:「這可說是港島區唯一的菜田,經過多年經營,菜越種越靚!」陳伯看着菜田滿足地說;田中種滿不同菜蔬,其中不少更會用來煮新年菜,好像白蘿蔔,陳伯便用來做蘿蔔糕,生菜也會在團年食用,甚至連陳伯吸的煙草,也是自家種,完全自「吸」自足。

古法蒸糕四部曲

1. 十一粉七三糖

年糕材料很簡單,糯米粉、粘米粉、大糖、蔗糖共四種,不過份量卻相當講究:「只用糯米粉會令年糕失去彈性!經多年研究,糯米粉與粘米粉最好是10:1,彈性剛剛好!」陳太說糖:「現在買靚蔗糖不易!經反覆試味,現在只會用西營盤某雜貨舖的蔗糖(是絕密的!),蔗香味濃,約價$20一斤,比一般貴;比例是七份大糖、三份蔗糖,太多會澀!」

2. 攪粉由糰變糊

把粉混好,把糖煮成糖水,便開始製作年糕。糖水逐少隔渣混入粉中,攪拌粉糰時,感覺會越攪越實!難怪Cherry試攪幾下,即時投降,連小記試攪也感吃力,真的不得不佩服陳生老當益壯;一直攪拌,直至粉糰幼滑,不見粉粒。最後把餘下的糖水加入,把粉糰攪拌成糊狀,但留意濃度要適中,陳生說只能靠經驗判斷。

3. 加花生油更香

攪拌完成後,便要加入三至四両花生油;陳生陳太說指定花生油的原因,是它有一股獨特香味,跟年糕的甜味能互相配合,其他油一概不可。另外也要把油塗滿蒸糕的器皿,方便蒸熟後把年糕弄出來。說到器皿,陳生陳太以前會用大鐵盆,近年則使用以大食油罐改製的方形盆,蒸出來的巨型年糕,十足一顆巨型骰子一般。

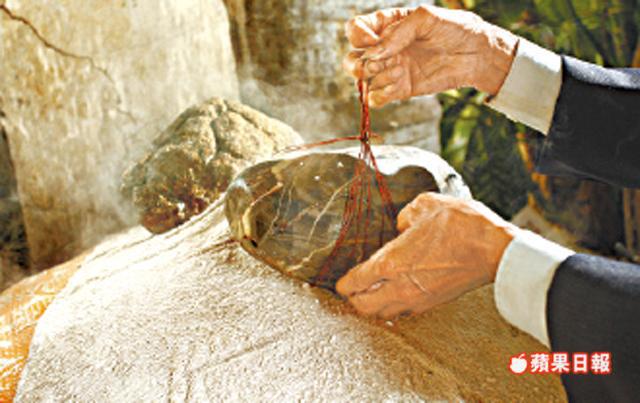

4. 多重隔熱蒸糕

最後當然就是落鑊蒸糕,年糕剛好貼着滾水面,蓋上大鑊蓋,上面鋪上濕毛巾,再要加上大石塊,幫助鑊蓋緊貼大鑊,保持熱力聚而不散:「小型年糕大概蒸8小時,這兩個大型的,要蒸14小時,期間不時要加水加柴!」陳生說得簡單,但其實所花心力的確不少,這份人情味,令這個年糕更顯矜貴與美味。