崔健討厭「教父」這個稱謂,他認為音樂既然令人平等,是為分享,那麼談不上誰影響了誰。他早年寫歌直到今日並未停歇,從來沒退休,又何來「教父」這樣老朽一詞。這幾年,記者常愛問他怎麼看待如今的年輕搖滾人,他總說他們是出色的,並且希望「有日他們超過我,超過我的音樂和影響力,這就像個老拳擊手在台上被後輩打倒一樣,是最好的結局。」

然而崔健的神化背後是有時代的造化。在一個集體壓抑失聲的年月裏,人們需要那樣的吶喊,搖滾樂是少數的途徑之一,雖然當時的音樂人演出常常像打游擊戰,每一次演唱都是鋌而走險,但這種情形也成就了搖滾英雄。在高壓之下的自由聲音才尤其可貴。

撰文:鞠白玉

洪水猛獸的名字

自1985年就以《一無所有》唱紅中國的崔健,在九十年代初受明令或隱性的封殺,不得在電視平台出現,不許在北京演出,許多參與的大型演出不許出現他的名字。「崔健」二字如洪水猛獸般令官方忐忑多年後,他終於在2005年重新登上北京首都體育館的舞台。

2012年他開始全國巡演,年尾的壓軸演出特意放了在北京。那些曾在年輕時為他熱淚盈眶的人已是中年,當年他們在台下叫喊甚至跳起都是被禁止的,現在終於能站起來了,卻有許多人站不起來了。他們失去了那種激情。

而崔健是未老的,他五十二歲,仍然每天堅持大量健身游泳,說話仍然尖銳,堅持寫新歌,演唱會的綵排十分嚴格──一個完美主義者,迎來了他解禁的時代。但他將要面對的觀眾和局面,比當年更為複雜。如今看上去他們甚麼都有,卻失去了八十年代最為普遍的:渴望和理想。

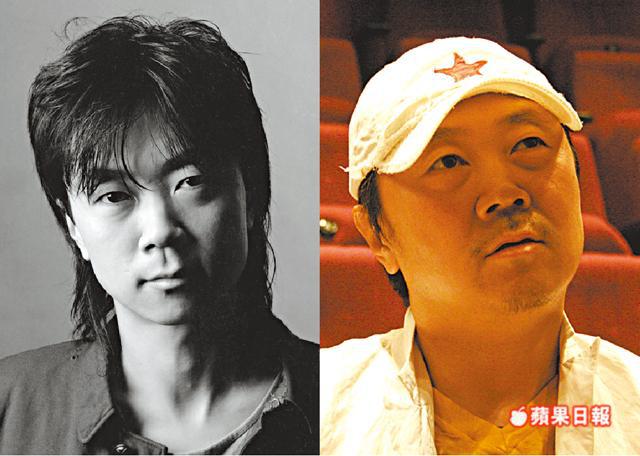

如今他以「藍色骨頭」命名的巡迴演唱會能在全中國走遍,唱給一些將渴望和理想遺失在路上的人們。他自己也不再穿綠色的舊軍裝,而是用白色棒球帽蓋住禿髮,帽子上有顆紅色五角星,帽檐下是他圓潤的臉。

音樂人超越政客

1985年,空軍軍樂團的子弟崔健,除了他的小號和吉他,真的是一無所有。天知道這代人剛從文革的口號和樣板戲的旋律裏才解脫出幾年後,為甚麼能創造出這種調子。甚至他們能聽到的西方搖滾樂非常少,那只是一些留學生能帶過來的磁帶。而崔健的成名作《一無所有》是夾雜着西北民風的,絕不是美國樂隊的拷貝。

初次在百名歌星演唱會上唱響時,有不少觀眾無法忍受憤而離席。但很快全國開始傳唱這首歌,允許他登台的人不會想到音樂人的影響力遠遠超越政客。

當年的盛況是第一張專輯售出千萬銷量,大量年輕人給他寫信。他的老友梁和平這樣評價:「他像文藝復興時期的但丁。」他的一聲吼,讓十年文革後的人第一次找到自我意識。

但這一代搖滾人也無法單從個人身份出發,人都是國家的,音樂也自然是,起初他們和官方的合作並不少見。至少在1990年,時任北京副市長的張百發給了他最大的支持,讓他借着亞運的風潮進行全國巡演。這個蜜月期只有三個月,他們收到通知:巡演必須結束。因為煽動力太強。

那三個月掙了25萬,他悉數捐給亞運會組委會,卻被北京西城區稅務區扣下這筆錢。理由是徵稅。

我不想做窩囊廢

在北京無法登台的十五年間,他也無法參與大型演出和電視節目錄製,但他依然忙碌,比如反盜版,反假唱,或為癌症基金會募集捐款做演出,2005年他甚至拍攝一部電影《故事無雙》。他說:「其實我從來沒有變,沒有得意過也沒有失落過,我過我自己的。變的是你們。」

十幾年來他和他的團隊一直在努力拿到個唱批文,漫長到要失去耐心,他一直要爭取露面,解釋他為甚麼這些年讓人們看上去不知去向。但他心裏不想再回憶這段時期,「誰也沒權利重新設計歷史,這十幾年是命運安排的,它自有它的道理。我甚至感謝這些的,它不讓我淋漓盡致,但它讓我等到時機爆發出來。」

所有的公益行為,他自己解釋為:不想讓人們騎在藝術家頭上拉屎,不想做窩囊廢。

他承認新歌很難再超越老歌,雖然他在台上很不情願唱老歌,「以前稀裏糊塗就能寫出一首好的,現在不知怎麼了。」

年輕人有人尊稱他為老大,也有剛出茅廬的孩子覺得他過氣。「該下台了。」他們常在採訪是這樣評價他。對此他看得很開:「任何英雄主義都應該無條件鼓勵。但要正面一拳打倒我,不要使暗器,否則我會廢掉你。如果你真想戰勝我,拿你的年輕的生命力做出好的音樂來,這是最有力的武器。我希望有這樣勇氣的年輕人出現。」

崔健:1961年出生於北京,朝鮮族,14歲隨父親學習吹奏小號,17歲入北京交響樂團任小號手,1984年組建搖滾樂隊,1985年以《不是我不明白》參加流行歌曲比賽,1986年在世界和平演唱會上唱出《一無所有》走紅全國。1988年中央電視台曾傳送《一無所有》向全球播出,以作為漢城奧運會前夜特別節目,次年,崔健在首都展覽館舉辦「新長征路上的搖滾」個人演唱會。2001年發起真唱運動,2005年首個演唱會,2009年北展演唱會,2012年全國巡演。崔健的音樂路,仍然漫長。