當女人難過得要尋找一碗雞湯安撫脆弱的心靈,我通常都會在旁稍稍提醒這位女士,並非一個high tea一個hand bag或一杯martini之後,就等如沒事發生。

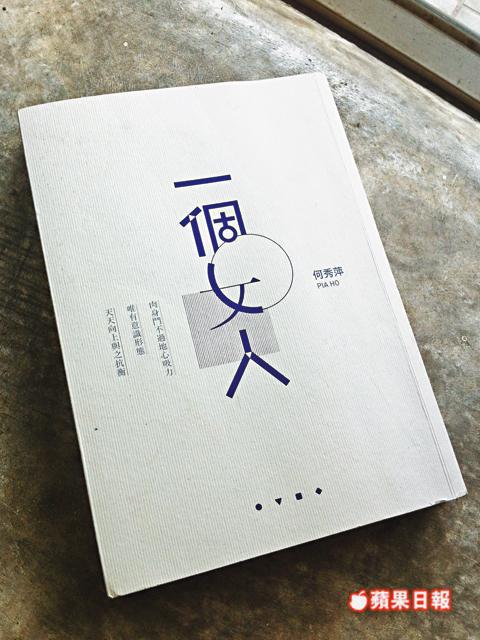

文字並非靈丹,藥到不一定病除,卻有消毒鎮痛安和的作用,尤其遇着何秀萍這個女人,參透自日常生活當中的私己文字,充滿人生道理,同時一針見血。越讀越痛。痛完,便無事了。

記者:曾凡 攝影:陳永威

部份為網上圖片

念念不忘必有迴響

人山人海的何秀萍(叉姐)早已在90年代為達明填一首《那個下午我在舊居燒信》,隱隱代表着一個年代的消逝,甚至到了今天再由中國年輕一代追封為經典曲目——「用最傷感的筆觸,描寫着現實與回憶的衝突,而有無與得失之間的鴻溝,終於在某個時刻被某些東西填平,卻又留下無奈的遺憾」。

二十年前一段歌詞觸動着今日的80後,何秀萍那一支筆的功力,毋庸置疑。

好友詞人梁栢堅在微博上書:「叉姐筆桿,兩個字,一橫一豎,寫時,站着,寫完,躺下。叉家六十四手,天外有天,有女子,有面紙,念念不忘必有鵝掌,比武功也比想法 。」叉姐回應:「念念不忘,必有迴響。」栢堅再回:「大家別小看她是個女的,武行四大忌,和尚道士女人小孩,上門准沒好事,食餅喇!」

是的,接過人家遞上的餅,也講由下而上或由上而下,前者是慈悲後者是超渡,這個餅,叉姐當然以聽橋化解之,順着來勢,你一言時我一語,這也是一種言語裏的樂趣。如是者,小克也在序言中來一句:「那個下午我想在錄音室燒炭。」來作和應。

我在追求的是自在

自問沒記性的何秀萍能夠出書,全靠一星期一篇周刊專欄讓她安安定定記下每周生活當中的微細感覺,如果沒有這種規律,那些幾句已經到肉的精闢文字隨時又如何鑽入你心,我說她,似個婆仔儲私己,她想了想,其實應該把每期稿費存起作為養老。

說到剩下的半生人,還想向哪個方向走,她說:「都嗰頭近囉!」女人到了某個年紀,難免擔心人老,擔心皺紋,擔心沒伴。「都唔到你擔心,惟有自己預早準備,如何自處。」就是要為自己尋找快樂?「快樂是一件好難的事,與其說要快樂,不如說我在追求的是自在。」

如果要回望前半生,可有甚麼不如意甚麼遺憾甚至如果可以重頭再來一次就好了的事情,她一概斬釘截鐵的認為沒有。

不過何秀萍不斷強調朋友的重要,「我好慶幸自己認識了一班志同道合又叻的朋友。他們不單影響了我,也教曉了我生活上不同的事。」正所謂,道不同不相為謀,她提出過「三分鐘朋友論」──真的,只需要三分鐘。去知道一個新認識的人跟自己有沒有下一次,或者成為朋友的可能。三分鐘熱度,是很好的測試準則,對人對己。「30歲前,知心朋友基本已定型,他們是你這一生的朋友,如果40歲後,還交到知心朋友,我要恭喜你,這簡直是第二春!」除了這三分鐘,走漏眼也應該曾經試過吧?「多年來,又得到一些心得,就是在冬天認識的朋友,很多時到了夏天便現形,而挨得過炎夏的相識,很多都可以同步過冬。」

印象派飲食主義者

與朋共聚,也離不開飲飲食食,「何粉」便應該不難從何秀萍的微博發現她的食物拍攝技巧,差不多天天皆有機會操練。就如邁克在她的序中所言:「不知道從甚麼時候開始,飲食成為她最大的嗜好,上天下地在所不辭……漢堡的肉餡稍為過熟,紅酒的色素略為暗啞,體內沉睡的晚娘是會立即現形的,廚師不必三跪九叩謝罪,領班也要聲淚俱下道歉。」

當你以為何秀萍一定是精準主義者,對飲食的要求如核數師年底結算,其實不然,「我想我是一個『印象派飲食主義者』,我其實不會追求或者研究每一種食物的產地或者年份,我知道如何食得好,也知道自己喜歡吃甚麼,總是適合自己的口味就得。」這種主義,也可稱之為「舌頭主義」。

我最怕的就是肉酸

新書出版,才不免舉行新書發報會,何秀萍找來素黑對談女人經,當日主題,四個字,「難為女人」,其實掛羊頭賣狗肉,「講的不是難為(委)女人,或者為女人申冤。」兩位女人豪傑出了這樣一個題目,卻又私下誇言:「其實我哋都認為,做女人,有幾難!」是的,拋開封面那個「女」,其實也不過是「一個人」的故事。

一個人,活在都市,工作生活愛情大概都會遇上同樣悲喜交集的過程,沒有甚麼叫做「一定」,也沒有甚麼稱作「必須」,「但嚴謹的態度是必須的,比如喝咖啡,你畀隻紙杯我,這是我所不能接受的。」明白自己最緊要,接受自己也是一套學問,「我最怕的,就是肉酸。」抓爛塊面死纏爛打也不是她能接受的招數。不過肉酸到某個程度,比如仆街的一次,「就咁仆喺路上,即時有個外籍家庭來扶起我,跟手交警阿Sir即時出現幫我敷藥,就算天要我肉酸,身邊天使也及時出現。」

女人金句

自由發問由讀書會延續至電郵上,就發了以下四條題目給她:

1. 如果只讓你選擇一個「發功」地方/方法,你會選哪個?

「梗係床上喇」

2. 有甚麼一個女人應該擁有的條件,你恨有,但未有?

「無嘢係應該,我就是不認同stereotype」

3. 對自己(或女人)的了解,會否是開始了專欄,審視自己或身邊人,才慢慢發現那麼多?

「是時間的功勞」

4. 最後一條:「請提供10個『女人傍身』 詞彙,並加以簡短說明之。」答案當然一如所料。「喂,我成本書都係,自己quote啦!」恭敬不如從命,不過講真,書中可quote之金句比比皆是:

◎最奢侈的是一個女人是有能力在繁忙的生活中,培養,保持或製造一種度假心情。最高境界是每天將放工看作是開始放假,晚上十時才下班麼?好,明早出發再戰江湖之前的十個小時都可以是假期,只要你願意的話。

◎常言道:「有借有還上等人」。我則認為不借不用還為最上。錢銀如是,人情亦如是。其實情債有時比錢債更難還,更難清。

◎一個人,念舊可以,貪舊惡真的可免則免。如果恐懼食蝕心靈,那麼懷恨更殘害身心。

◎在各種不認不認還須認當中,我覺得還有兩種暫時是不用急着認的,就是「命」和「真」,認了命就沒了生之動力和驚喜。認真便輸了。

◎人貴自知,最重要知所進退。在進退的空隙自我陶醉有時也是必須的。既然每個人的一生都是自負盈虧,無論是否一個精於會計的人,至少也應該精於討自己歡心。

◎種種的「乜咗當物咗」都可以繼續開枝散葉,被發揚光大,只要我們有足夠的自知,便能控制自欺的劑量。畢竟明天又是另一天,天跌落嚟?瞓咗當無事。

◎我歷年來堆積的,可都是身外物,感情我則鋪鋪清,路不拾遺。故縱使滿屋廢物,卻是可以隨時放棄,一件不留的,話走就走,至緊要活得消遙自在。

後話

友儕間不分男女同讀何秀萍的《一個女人》,往往各有各取態,竟然異口同聲「即係點?!」確實是摸不着頭腦。

這明明不是女人心靈的雞精,也非男人偷窺女人心靈的特別渠道,相反,那字字珠璣機關算盡,有心人自然能夠得以在字裏行間得到共鳴。

何秀萍的老友兼食腳于逸堯就在序言中一針見血曰道,每個人的內心深處,都有一個女人:「對,是每個人,不論是男人或女人,且不論年紀。這個女人,不是某一個你認識的人,而是一種去觀看世界的眼光和視點,是一種帶敏感度的旁觀,用不能解釋的感知來嘗試解釋世界。」

我讀《一個女人》,讀的其實又何止是一個女人的故事,「一個女人最容易把心一橫,一個女人最容易不顧一切,一個女人最容易孤注一擲。」其實男人咪又係一樣!