「英國人在水坑口登陸,在水坑口拿水源;差館上街,有香港第一間差館;西營盤,有香港第一個水車館(即消防局),香港所有第一件事都在這區發生。」早在香港開埠前三十年,上環觀音堂已在太平山街扎根,與第四代掌舵人鄧紀蓁談天,他一說就是四代人與觀音堂的故事,最令人驚訝的是原祖版「觀音開庫」的由來,原來觀音開庫並非向善眾派錢,而是借錢。

記者:陳慧敏

攝影:劉永發、陳慧敏

觀音何處來

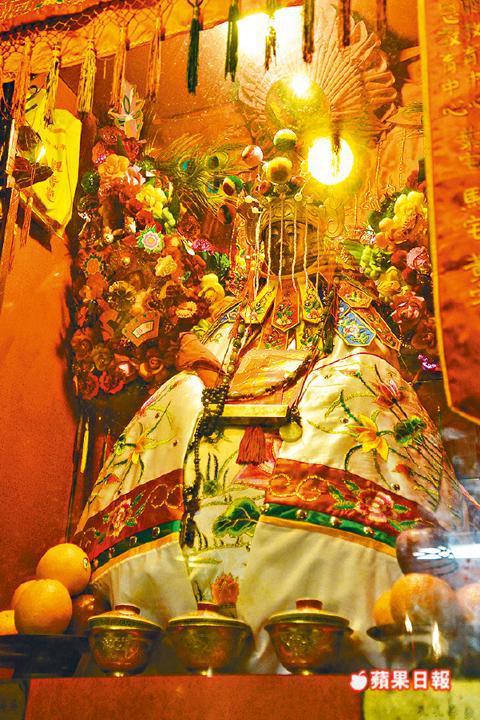

早在1818年,鄧紀蓁的太婆在岸邊織網時,撿到海上飄來的一塊大木頭。那時太婆心念一轉,對木頭說:「如果你是神,就讓我供奉你吧。」然後將之立在岸邊上香祭拜,村民一傳十,十傳百,木頭香火日盛。海邊住民都拜天后,他們以聖杯問卜,發現原來木頭是觀音托世,於是從佛山請工匠乘船來港,把木頭雕刻觀音像,並於道光二十年(1840年)建成觀音堂,成為太平山街上歷史最悠久的神廟。

觀音堂(2547 1164)

地址:上環太平山街34號地下

堅決一元不借

記者相機年年拍攝善信心急爭崩頭上香,時光倒流,大半個世紀以前,借庫人潮塞滿剛發展的港島山城,那就是上環太平山街。香港人大代表王敏剛說得對:「香港第一核心價值是財權。」每年除農曆新年、農曆正月廿五子時觀音開庫日(今年3月6日11:00pm),有錢借的觀音廟都滿是人潮,抽封利是借來幾億或幾百億元,寓意來年賺個盤滿缽滿,而敬神的不過是金銀衣紙,正宗本小利大,各廟也賺個滿堂紅。

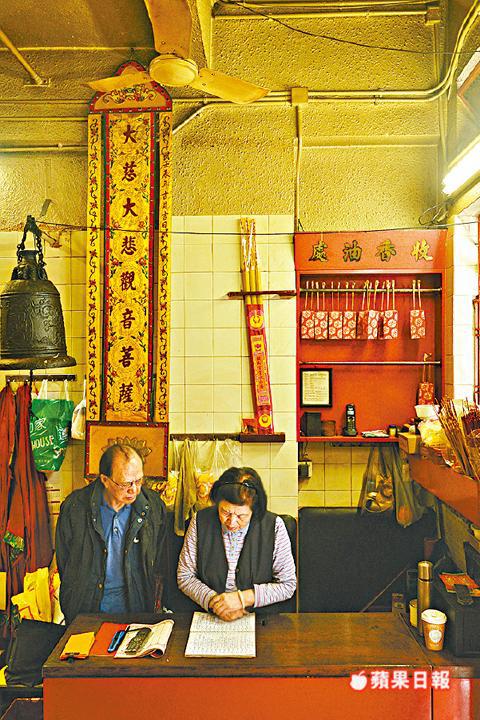

追本溯源,開創「觀音開庫」活動的上環觀音堂,勝意物品上全無銀碼,只讓善信付錢請勝意。當年,觀音堂原址在太平山街32、34及36號,鄧紀蓁的爺爺因欠債把觀音堂36號押給富商陳氏,鄧爸爸鄧倬雲卻仍想在故鄉三水建公路搞義學,於是據觀音堂靈籤第五十一籤的故事創出「觀音開庫」,向善信們收集善款,幫助鄰里。

聽古時間到,觀音堂的靈籤據易經六十四卦而得,只得六十四籤,第五十一籤「起洛陽橋」是為「觀音開庫」之源,傳說蔡媽媽懷着蔡中興時,過洛水遇大浪,她許願說若能母子平安,兒子長大後會修建洛陽橋方便世人,蔡中興長大中狀元,為官清廉兩袖清風,於是觀音就化身美女坐在採蓮船上招親,說誰能用財寶擲中她,她就嫁給誰。人家是神,又怎會被元寶擊中?但此舉卻助蔡中興籌集到大筆錢,得以修建洛陽橋至今。

大家明白了嗎?原來最初的觀音開庫,意思是反過來觀音向凡人借庫,鄧紀蓁:「觀音不會叫你借錢,你有善心,做事要隨心之所安,得神恩輔祐。所謂的『借富』,其實是觀音向你們一班民眾借財。現在人人都叫我印銀碼上勝意物品,我就死牛一邊頸不肯幹。這裏呀,只會叫人摸封利是,上印添丁發財呀、生意興隆呀、一本萬利呀、萬事勝意之類好意頭說話。現在又不是印銀紙,你可以來事事順景,觀音不會叫人貪圖私利。」廿二年前,32及36號的觀音堂拆卸,鄧紀蓁正式買下34號舖,重開觀音堂,至今仍香火鼎盛。

太平山街最早廟宇

無錢借?看到這裏,你或許已經打退堂鼓,把上環觀音堂剔出新春參拜廟宇之列。然而,這間太平山街最早的廟宇,近兩世紀以來都香火鼎盛。借錢,不過是小點一碟,在那個兵荒馬亂的年代,人們沒空計較功利,只求做人平平安安,有瓦遮頭有得吃就好。

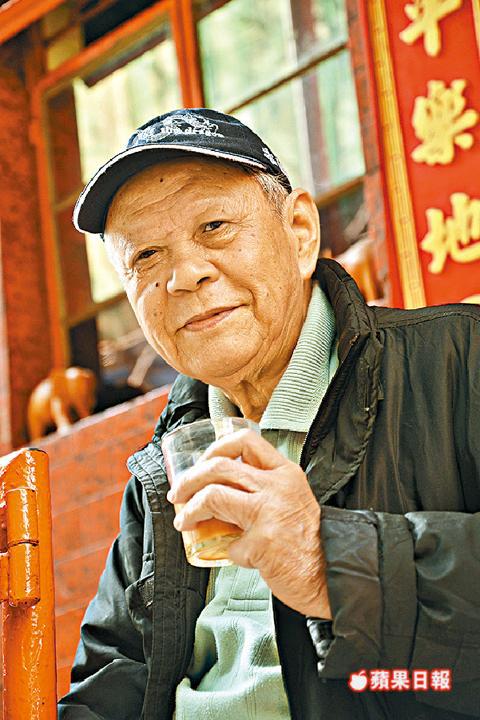

由太婆撿來木頭,到阿爺敗家把觀音堂36號押給富商陳氏,到爸爸鄧倬雲加入孫中山革命軍,再到鄧紀蓁今日拿住Samsung Note叫我上Google找觀音堂歷史背景,由頭到尾已經有195年歷史。鄧紀蓁十二歲行路上韶關投軍,做過酒樓、汽車修理廠、汽車電池、賣米酒,「我爸爸以前做買賣留聲機生意,在上海有好多生意,那時涼茶舖有部留聲機、黑膠碟、唱針就叫好先進,爸爸賺到錢就捐出去,幫助貧民。」年輕時他繼承父親志向,抓着每個機遇,做過超過三十六行,賺大錢,卻無剩錢:「不是我大花筒,而是我救人無數,人家有甚麼事我都幫,沒飯吃就回觀音堂吃。那時的行俠仗義,其實只是認叻,英雄主義作祟。」文革時期,他們三水老家還有好多親友逃不出來,就靠他們接濟,鄧紀蓁:「好慘的,阿爺個個月偷偷寄油鹽臘腸回大陸,而成功逃來香港的鄉民,只要來觀音堂就一定有飯吃,觀音堂每次開飯最少四圍枱,差不多都是三水的同胞。現在事業有成的三水鄉里,很多都來過觀音堂作客。」因為一直有做慈善捐獻、辦義學、對當地居民有功,所以觀音堂獲豁免不受1928年成立的《華人廟宇條例》監管。

還庫一車車元寶

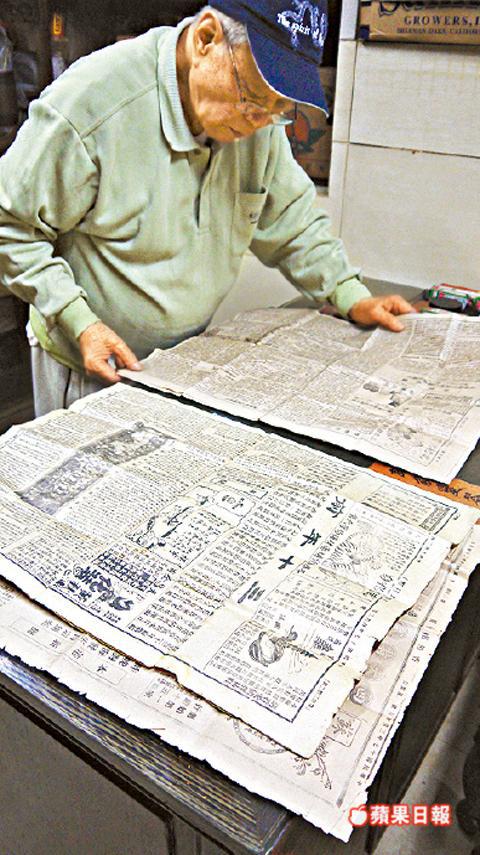

那年頭的觀音堂,還開設了香港最早的紙紮舖「萬和泰」。鄧紀蓁:「抗戰前後,一到賀誕就不得了呀,石級跪滿人,整條太平山街和荷李活道都是轎與人,所有官商巨賈,人人穿長衫馬褂戴卜帽,抬住轎來拜神。最鼎盛之時,觀音堂的頭頂還有個加高廿米的大煙囱,焚化爐裏面的火磚都印了英文字,表示是由英國商船拆出的火爐磚製作。每到開庫日,有些信眾帶了一車金銀元寶來燒,一燒就是一日。爐火力好強,多多元寶蠟燭都化成灰燼。後來火爐封掉了,我們就向東華三院租用用來燒大型紙紮品的大鐵爐,不過火力弱得多了。」

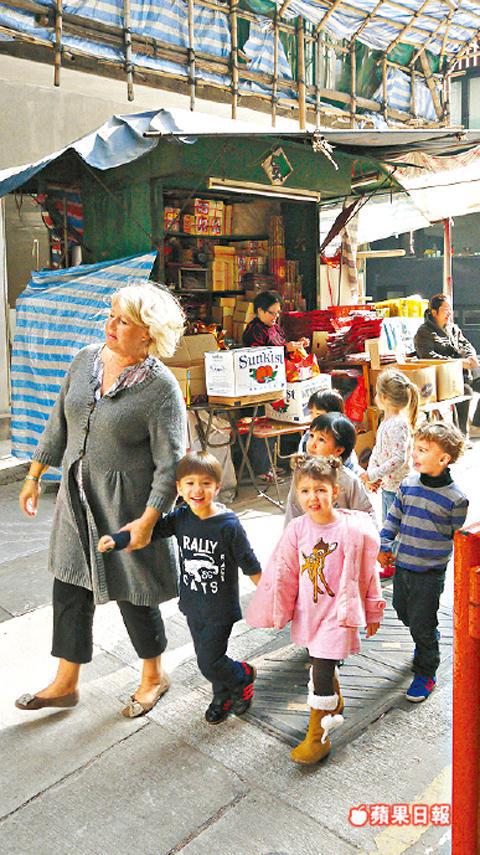

今日,雖然盛況不復當年,原本三間相連的觀音堂只剩下現在的34號小舖位,但每到開庫日,搬走了的老街坊甚至移民國外的朋友,都會帶兒孫回來參拜,「一人多,聖約翰救傷隊與警察都派員來維持秩序。」

除了年三十晚跟觀音開庫前夕不關門外,百多二百年來觀音廟都維持朝七晚五點半開放,連打風都不休息,鄧紀蓁:「打風都有人走來求神庇佑的嘛,所以一定要有人當班。年三十晚與觀音開庫前夕,黃昏已經有好多人來排隊等上頭柱香,我們那天就不休息。」