「設計及文化研究工作室」的趙廣超這樣形容僅只百米的太平山街:「這裏就像電腦上的『開始』按鈕,生與死,開機和關機都在同一個地方。」走下觀音堂的長石梯,有座朱紅色的石造古廟,這裏是太平山歷史的開始,也是山上居民生命終結之地。

記者:陳慧敏 攝影:伍慶泉、陳慧敏,部份圖片由東華三院提供。

自由安放神主牌

回溯香港歷史,那是英軍登陸後的第三年,即1843年,英國把太平山區劃為華人區域。當年有好多華人單身來港打工,做揼石仔等勞動工作,最後客死異鄉,至1856年咸豐年間,「廣福義祠」成立,用來安放異鄉人的遺體及神主牌。那年頭,義祠也兼作醫館,幫不肯看西醫的華人診症,初來港無處容身的人又跑來寄宿與吃飯,漸漸地,這裏變成各色人等的棲留所,食客、病人、無人認領的屍體、病重者都來這裏等死,弄得義祠烏煙瘴氣。1869年,英文報章《西報》以「人間地獄」報道實況,逼港英政府整頓,於是就選了一街之隔的墳墓街,掘起山裏骸骨,建成第一所中醫病院東華醫院。

當年,百姓可自由把祖先的神主牌安放在義祠裏供奉,裏面連「可愛白貓」的神主牌都有,所以市民又稱此廟為「百姓廟」,老街坊話當年:「後來啲後人經常私自調動神主牌位置,有後人見自己先人嘅神主牌被移位,嘈嘈閉又自己調番晒啲位,1996年索性用玻璃封起晒啲神主牌,邊個都唔准郁,一天都光晒。」九十年代初,因灣仔合和中心附近的濟公廟被迫遷,濟公像移放義祠之內,所以義祠也被人稱作「濟公廟」,由那時起負責打理義祠的招先生說:「近年好多人都無嚟拜祖先咯,失蹤咯,有啲人又移咗民,但你唔能夠把任何一個神主牌抽走,免得有人返嚟尋根,失望而回。」

捐虎門過契濟公

東華醫院落成前,廣福義祠像是個生與死的模糊空間,政府整頓以後,環境變得很乾淨,感覺陽氣也大盛起來,惟獨地藏菩薩側旁的小門後面,就清楚成了人鬼的分界。

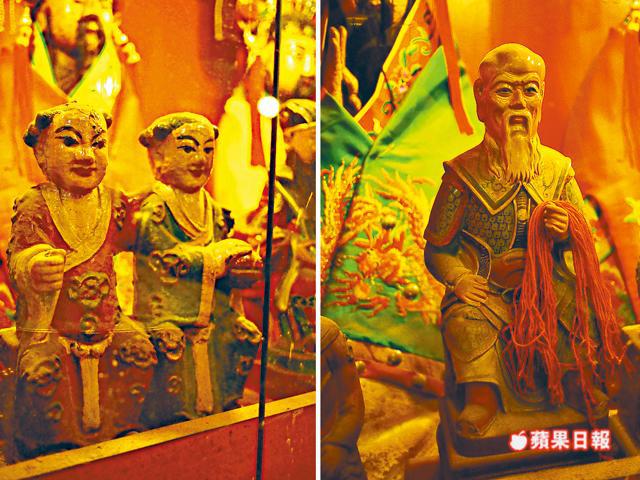

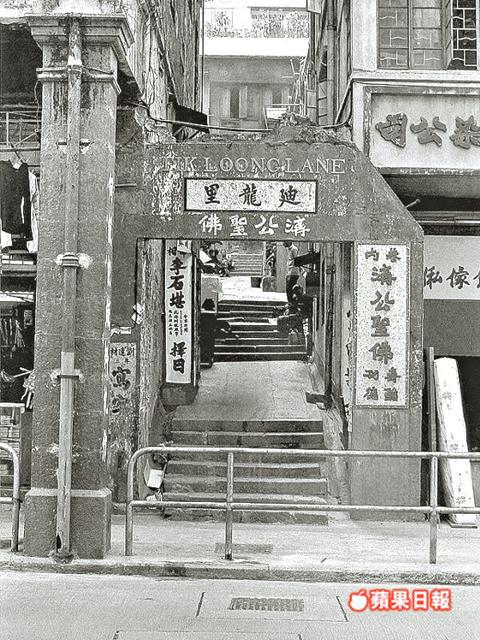

小門後面是個大房間,昔日這裏是存放屍體與病人看病的地方,自東華醫院落成後,大房間獨剩神主牌,在太平山街出世的老街坊說:「平時除咗拜祖先嘅人,就無乜人會入呢間房,黑沉沉,氣氛好陰森恐怖。」直至八十年代初,本來在灣仔合和中心附近一條巷仔迪龍里的濟公廟,因土地被收購,輾轉搬到了隔鄰太平山街38號的「孖廟」,經營了大約十年又要清拆,濟公又再度被迫遷,後幾經討論,索性諸天神佛全搬到隔鄰的廣福義祠來。道家的濟公財神、太歲、綏靖伯、包公、月老、和合二仙等一齊進駐,與地藏菩薩共冶一爐,成了正宗的滿天神佛,但亦因此吸引了更多善信。

招先生拉開牆邊一道虎頭木門說:「嗰陣時好多人將小朋友過契畀濟公,覺得濟公可以將小朋友教得聽聽話話。過契完就會叫小朋友捐過呢道門,表示拜過老虎,虎虎生威就可以快高長大,我都唔知道有幾多年歷史咯。同二三十年前比,近一兩年多咗好多年輕人嚟參拜,主要係拜和合二仙同月老,又因為𠵱家女多男少,所以好多女仔專登跑嚟拜月老。仲有呀,或者因為電視宣傳得多,但凡新年呢度就更加人頭湧湧,人人湧嚟攝太歲。」原來拜神,都是有潮流的。

街坊熱情口述歷史

「磅巷關注組」召集人之一的Kitty在這裏長大,現於普慶坊設工房,靜靜地搞她的陶藝創作。

「呢頭生同死關係好密切,荷李活道、四方街仲有啲棺材舖同壽衣店,東華三院後面又有個殯儀廳,細個每次行過都好驚,」Kitty:「以前,我阿公喺摩羅街有間古董舖,我經常跑嚟球場玩。呢度係典型華人社區,山水仍然沿住水巷啲小溝流落嚟,東街同西街嗰邊啲屋仲同百年前一樣起得密密麻麻,走到太平山街石級同磅巷之間,已經聞到燒香味道。有趣嘅係,以前呢度淨係得小店、印刷店、車房,但自從十年前有『SIN SIN』一類嘅藝廊進駐,今日周圍都有本地藝術家開設嘅小店,你會睇到何謂歲月嘅沉澱。」

因為懷舊、因為潮店、因為磅巷電梯計劃、因為舊區保育,近年這老城區熱鬧起來。一星期內,我在附近多條街道來來回回走了幾次,有些街坊已經認得我:「仲未問完呀?」午膳途中,「科記茶餐廳」的夥計又指着遠處正在上樓梯的某老街坊向我說:「喂!你去問呀乜叔啦,佢喺度好耐㗎啦。」隔天與Kitty走過,又有街坊說:「係啦!你問Kitty就啱晒嘞。」一星期,這麼快就熟絡了?隨便訪問街坊,莫理真假,他們都好願意與你分享記憶中的老街故事,而且一講就是半小時一小時。在這裏,廟宇的身份更像街坊們打躉的聚腳地,這裏有它的性格,有歷史舊街區的感覺,但又很有活力,很有生命力。

廣福義祠

(2859 7500)

地址:上環太平山街40號