新春將至,辦年貨大掃除太勞師動眾可以不做,但至起碼,意頭揮春也應該來個手寫版本,聚點人氣吧!以往每逢年底,上環街頭總有不少手寫揮春隨風飄揚,歲月如飛,今年只剩一位八十七歲的添叔,立足街頭半世紀,仍然堅持。寫字,就是他的人生。

記者:曾凡 攝影:劉永發

萬事俱備只欠紅包

每逢農曆年底,我最着緊的不是辦年貨,而是揮春。

有年人在北京,在老城團團轉,看見一位老伯在家門前揮手疾書,我站在他身後,隱隱感覺到他在每一筆之間的氣,然後,他徐徐轉過身來,跟我說:「小兄弟,來,給你寫一張,你想寫甚麼?」嘩,冷不防有人為我提字,當然求之不得,春節快到,就給我寫個「福」字好了。「好,『福』這個字呀,我跟你說,就是雙手捧酒埕,把酒澆在祭台上的會意字。」是的,懂繁體字的人,才能了解中文字的象形意義。他寫,我看,在那一畫一撇之間,我看到的不是字,是形,加上他的神,形神俱備,只欠甚麼?不,不是東風,老伯寫好後輕輕示意,欠的是紅包,是的,No Free Lunch嘛。

手寫揮春有道氣,那是人氣,在點畫橫豎撇捺之間,把一種人與人之間的情感,在新年伊始的時候透過紙和墨,寄語在吉祥的祝福字句中。不管那是恭喜發財、如意吉祥還是馬到功成,字裏行間的意義畢竟比不上把揮春貼放牆上門上或者窗上這舉止,更能令人意會到新正頭去舊迎新的歡欣氣氛。

活古董偶有失靈時

正所謂寫開有感情,每逢年尾,求個意頭,我都會找人手寫幾張揮春。

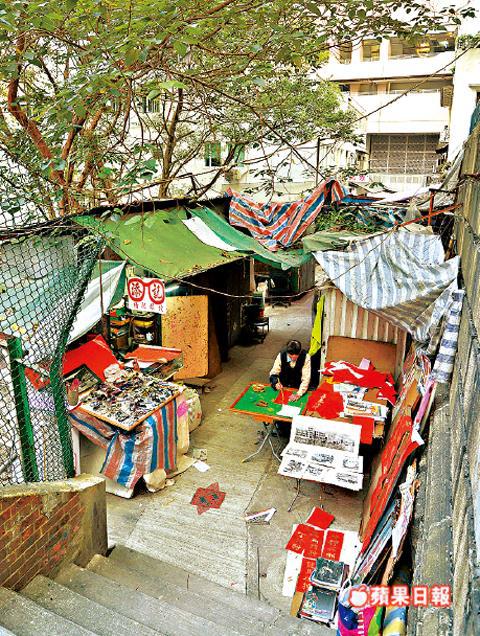

近年的手寫揮春檔已經越來越難找,就算找到,也不是每檔的字也寫得好,有些,甚至可以用醜來形容。字沒寫好便站出來獻世,三腳貓功夫以為可以瞞天過海,偏偏世道如此,莫奈何。在摩羅上街近文武廟那邊,走下幾級樓梯,便是添叔的舖位「添記」,他在1962年開始在上環一帶為人寫字,「以前上環文咸東街一帶,每逢年尾都有幾十檔揮春檔,現在只剩我一檔,其他人有些回鄉下養老,有些仙遊去了。」當年芸芸揮春檔中,添叔最年輕,人們對寫毛筆字的主觀意願一定是越老越堅,誰知恰恰相反,「光顧過我的,年年都會再找我寫,原因?我手字靚囉。」當年最年輕一員,如今繼續堅守「中上環最後一位街頭書法家」這稱號,想想,也不無欷歔。

踏入農曆十二月,添叔的排檔又開始熱鬧起來,店前堆滿已寫好留給熟客的揮春,一邊是恭賀新禧,一邊是橫財就手,我站在排檔前,他正聚精會神寫字。「喂,添叔,今年我又來找你寫揮春呀!」「找我寫字,當然好!不過這陣子很忙,剛剛張先生才放下幾十張管理處的揮春給我。」說罷,他把一大叠紅紙放在我面前,細數中上環各層大廈的寫揮春往事。年月滄桑,建築物或許依舊,但人面已經全非,就如添叔檔口有賣的香港百年歷史圖片一樣,他說:「五十年前在此擺檔,望出去見到維多利亞港,見到郵輪,就好像這張相的模樣囉。」喂,這張是香港百幾年前的開埠相呀,「哦,是是,我說海港相似罷了。」他本身也像件古董,偶有失靈。

自小練字 無師自通

添叔寫揮春時,總有人被他的紮馬揮筆舉止所吸引。

他見檔口聚了些生客,就邊寫邊說:「我寫的揮春最有靈氣,原因?我說給你知吧,上面那間是甚麼?文武廟嘛!亦即是扯旗山龍氣的出口,龍氣由山頂一直扯下來,一直噴出維港,所以你看,文武廟對出一帶一律不准起高樓,不敢阻擋龍氣嘛!龍氣經過你頭頂的樹,散落在我檔口,我寫揮春,你說,是否有辟邪鎮宅作用?」人客聽罷,自然請他即席揮毫,花一百元寫兩張四字春聯或一個巨型福字,「有些日本、韓國遊客,參觀完摩羅街就行過來看我寫字,我即時用中文寫他們的名字。你知啦,他們對中文字不知幾尊敬,我沒問他們收錢,不過他們會封利是給我。」封利是一定很豐厚,「嘻嘻,都很不錯的。」

添叔全名叫嚴鏡添,別號嚴君亮,今年已經八十七歲,難得手腳靈活,他不須戴眼鏡,我挨近一看,卻見其瞳孔呈紫藍色,心想,嘩,戴隱形眼鏡扮潮?忍不住揶揄他,他說:「這是對白內障手術眼,1993年做手術,廿年前的事,亦是我五十年街頭書法生涯唯一一年無擺檔。」添叔書法無師自通,「我七歲幫做中醫的契爺磨墨開藥單,已經開始學字,然後去讀卜卜齋,逐張逐張玉扣紙釘起來做練習簿練字。」打好基本功,之後臨摹名家書法,再寫出個人風格,「那年頭這麼窮,那有人教你寫字!」1941年,日軍佔領香港,當時只得十幾歲的他年輕力壯,被拉去金鐘船廠打工,試過被轟炸過幾次,「轟炸機在頭頂飛過!」大難不死,還有飯吃,「最慘是要幫手執死屍。」

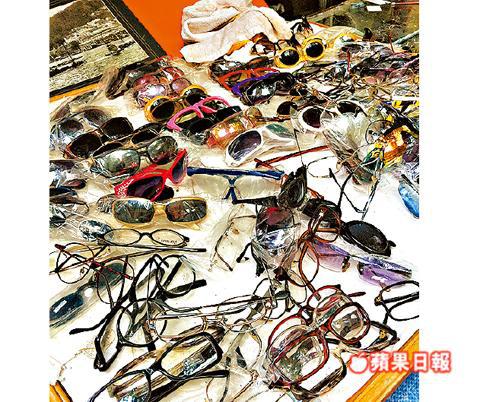

三年零八個月之後,添叔開始在上環擺檔,做些小生意,售賣毛筆、打火機和眼鏡等中上環一帶洋行上班族所需,後來索性只賣眼鏡,現時排檔仍掛着他的眼鏡招牌,凌亂的工作間還找到驗眼器和鏡片打磨機等工具,「不過都壞了!」反而眼鏡架留下不少古老款式,路過的有心人,還是會在當中覓到所愛,不過添叔會亂開價,你以為只值三十元的二手貨,他偏偏叫價三百元,嚇死你。

六十年代初,添叔自詡寫得一手好字,便嘗試在年尾擺檔幫人寫揮春,「那年頭過年好熱鬧,街頭街尾還有人燒炮仗。」一寫,便寫了半個世紀,現在雖已年屆古稀,他還是天天開檔,天天寫字,「寫字這門手藝,一停就會生疏,現在我寫字,筆未下,紙上已有字,我不用間尺,一樣寫得四四正正。」時代變遷,添叔也趕得上潮流,在互聯網上竟擁有自己的網頁,首頁開首的一句:「書盡香江冷暖,看慣中環滄桑」已經說得清楚明白,可有想過退休?「沒想過……寫到無力才不寫吧。」雖已「書盡」,也已「看慣」,但寫字的人,還可以專心在那一點一畫一橫一撇一捺之中尋找樂趣,當然是好事。