45歲的周發開(發記)自小跟隨父親,繼承祖父的漁船,自懂事開始便幫手撒網捕魚,捱過巨風駭浪,卻敵不過官字兩個口。政府禁止拖網捕魚而向漁戶派發津貼助轉型,但竟以發記的漁船殘舊為由拒發津貼,更質疑其身份,「話我唔係漁民,打魚打咗幾十年,咁我係乜嘢吖?」記者:趙琦

「1920年之前,阿爺已經開始做漁民,跟住我老竇做,到我係第三代,我除咗小學嗰陣上岸讀咗幾年書,10幾歲已返上船幫手,一路做到𠵱家」。發記深深不忿地表示,難以數清為香港魚市場貢獻多少魚穫,但卻被冤枉為偽漁民。

發記帶記者參觀其俗稱「蝦艇」的漁船,娓娓道來其漁業生涯,「細個嗰陣啲漁船仲未有發動機,要用風帆,出海好睇天氣,因為要靠風力行船」。他指着船艙的一張矮凳,坐下續說:「撈完魚穫上船,成堆魚會倒晒落地,我哋就坐喺度將啲魚蝦蟹分類,呢啲嘢我5、6歲嗰陣已經幫手做。」他最難忘1980年到長洲水域拖網時,捕獲一條長40呎的大白鯊;最驚險則數1994年,在大嶼山水域作業時,船尾遭貨船攔腰撞斷起火,險些喪命。

批評審查標準不一

發記拿起魚網及繩索,怒氣沖沖指,「漁護署啲人行上船,求其望兩眼,然後就話我啲嘢殘殘舊舊,用唔到嚟作業,佢哋嚟之前兩日我都仲用緊吖,就係日日用先會舊啫」。

發記慨嘆,政府禁止拖網捕魚,已被迫停工兩個多月,與其大小、設備一樣的漁船均獲發數十至數百萬元津貼,用以改裝設備轉型到外海捕魚。他批評署方審查標準不一,兩度拒絕其索償申請。他訴苦稱,「一家五口靠我養,𠵱家用儲蓄度日,唔知捱到幾時」。

靠對講機識老婆靚聲定情緣

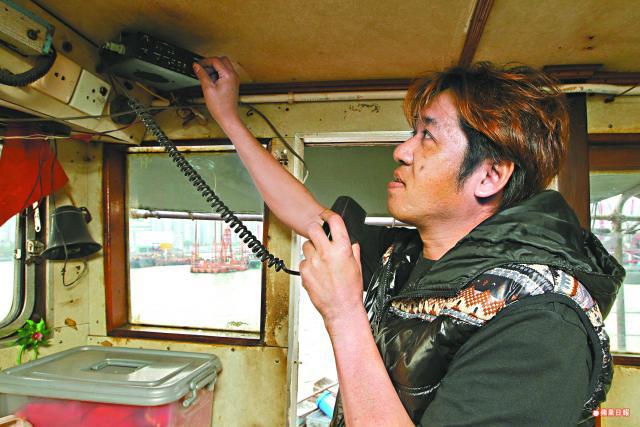

做漁民最緊要聲甜!點解?發記指着駕駛艙內的對講機笑說:「我就係靠部對講機識老婆,聽把聲幾好聽就撩佢傾偈。」手提電話尚未普及前,漁民終日埋首船上工作,唯一識朋友的途徑便是透過對講機搭通天地線,以靚聲定情緣。

對講機功能儼如現今時興的社交軟件「微信」,只要開機便能搜出「附近的人」,駁通頻道便可加入對話。發記指,對講機頻道多逾七條,每晚有數十人在不同頻道聊天,好不熱鬧,「如果覺得啱傾咪搭嗲,一晚最多可以同十幾個女仔吹水,傾完一個接一個」。

茫茫聲海,發記終找到知音,傾足三年才約太太上岸相見,一見傾心譜出愛曲。發記指其八兄弟姐妹中,便有三個藉對講機結鴦盟,每晚最大娛樂是圍着對講機聽八卦事,至90年代後,對講機才被手機取代。