從來dream house的定義,由時代來決定。置業從未如此艱難,從前住公屋被人看扁,公屋越建越和諧,申請甚艱難,截至去年九月,公屋輪候冊的申請已逾二十一萬宗,而非長者的單身輪候人士佔十萬人,當中有大學生加入爭奪。若普世價值以為豪宅是dream house的代名詞,這次藉平民豪宅說事,何謂宜居,從來離不開「以人為本」四字!

記者:邵超 攝影:林栢鈞

部份圖片由香港房屋委員會及受訪者提供

好山好水好人

扭盡六壬搶公屋,到頭來不過是港英政府到港共政府的一場數字遊戲?!隨着蘇屋邨拆卸重建,平民豪宅賣少見少。截至2013年1月,香港共有229個屋邨,逾200萬公屋居民。公屋輪候冊排長龍,套用地積比的語言偽術加上鹹水樓實罪,坐擁矜貴地段的平民豪宅華富邨理應該斬,官商才可以合理化發展!

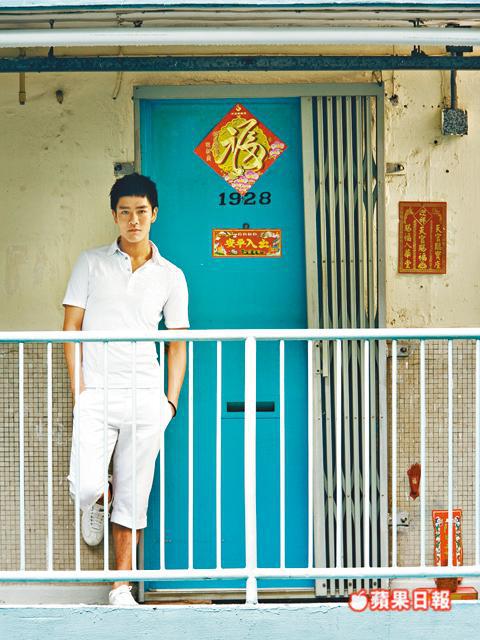

華富邨的新年,泊滿賓士是一道風景,地靈人傑,昔日名人街坊就有沈嘉偉、小儀、藍奕邦等。「現在叫我搬返華富邨,我樂意啊!」藍奕邦說得篤定。華富邨芳齡逾40,阿邦大聲說心甘情願,緣來有因。直到小四,他每星期總有三數日待在婆婆家,由婆婆接送到銅鑼灣上學。華富邨的事歷久常新,記得家裏第一次裝冷氣,一家人正經地一齊按掣:「華富邨很多戶面海,我在家裏天天望着三支煙囪看日落。以前住井型,同層每戶經常有人在,自由出入別人家,會配匙給隔籬屋,不怕忘記帶鎖匙;我們又可以在走廊玩,整個環境很開揚,令人忘掉戒心,同時代住私樓隔籬屋連名都唔識。」阿邦慨嘆隨着年代變遷,互信越來越薄弱。「以前隔籬哥哥姐姐會幫小朋友補習,還有洗太平地很難忘,一洗地就衝出來玩水。所有住戶一齊倒水到走廊洗地板,大家齊心合力,很有人情味。」人情味,是公屋的非物質文化遺產。

四大Dream Point

人性化天空線

華富邨的名銜頗多,UFO發現地、猛鬼瀑布灣、平民豪宅等,還有香港首個以社區式設計的屋邨。傳聞設計抄襲自美孚新邨?香港建築文物保護師學會理事衞翠芷說不:「美孚新邨是65-78年建造,華富邨63年宣佈興建,應是先驅,設計概念其實來自英國。當時華富邨是山旯旮,還未建香港仔隧道,啟發建築師順山勢而建的概念,設有商場、圖書館、街市和休憩地方,設有平台分隔人車,自給自足。當時市民漸有要求,這種設計照顧到民生需要,營造『以香港為家』的感覺。」華富邨各樓日照面充足,近海卻不潮濕,空氣是甜的。華富邨的天時地利人和前無古人後無來者,往時公屋公共空間勝過單位空間,如今主導公屋界的和諧式設計,超闊客廳原為凝聚家庭,卻把人困在屋裏。市區唯一和諧鄉村式馬坑邨定義了新標準。「低密度馬坑邨配套有馬坑公園和赤柱廣場,海傍全是pub,充滿度假風情。馬坑原來有一條溪,考慮可持續設計,便以水景引入邨內。」

公屋爆趣檔案

石硤尾大火生公屋,發展逾五十年,衞翠芷正在寫她的公屋研究博士論文,十萬字,只是短話。「英國政府建公屋都是逼於時勢,1953年石硤尾大火令53,000人無家可歸,港英政府於災場附近興建兩層高的包寧平房,當時有傳其他木屋區居民故意縱火等上樓,政府算過20日的救濟金可以建一座樓(每日五萬元),建高些較化算,第一型徙廈石硤尾邨極速落成。」都市傳聞其實是政府為收地建樓而縱火,信不信由你,但公屋真是窮人恩物,至少有瓦遮頭不畏火災,衞翠芷說一個水龍頭足以決勝負。「雖然每層住戶使用中央走廊的公用水龍頭、廁所和淋浴間,但160人共用水源,相比其他樓宇500人共用街喉,我覺得是dream house。其實1953年已規定房屋須附設廁所,但直到四型徙置大廈(1965年至1969年興建)才有獨立廁所,當年連唐樓都未必有。」

劃時代公屋設計