醫學解剖,是從終結了的生命學習生命。

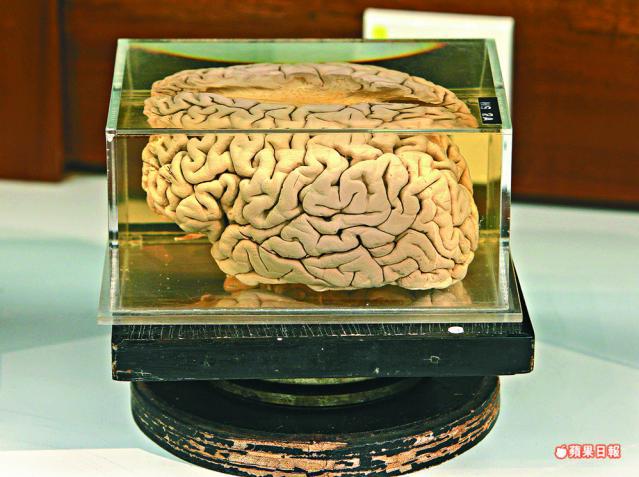

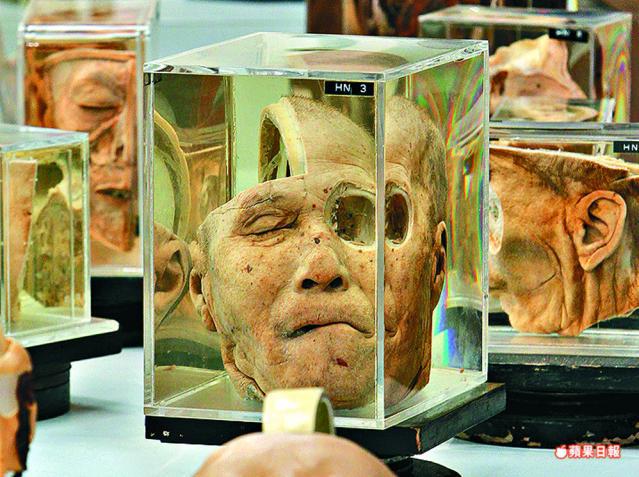

香港大學醫學院人體標本室內,在一個浸着連着人頭的真實人體標本藥水箱前,解剖學系副教授陳立基拿着一件一件人體標本橫切面,向記者講述解剖真義。對於普通人,那是最有心理距離的物件。

「你摸一下,好像塑膠一樣。」要超越心理障礙很難,要按壓好奇心更不容易。記者始終沒碰人體標本一下,但卻跟陳立基上了解剖實驗第一課。

一月十日下午二時許,港大醫學院實驗室大樓一樓,大家開始在解剖實驗室門外等待。二百一十位一年級醫科學生陸續到來,都是一張張十八歲上下的臉孔。

「緊張嗎?」記者先問一個女生,實情是心理反射。

「不會!」

「那是甚麼感覺?」

「很興奮。」剛剛讀醫,快要在人體切割第一刀,那是神聖的,也是神秘的,事先要看書。

「看心理書?」記者問。學生有幽默感,都笑了。

「不,是看關於人體胸腔的解剖書。」第一堂解剖,是關於人體胸腔,在鎖骨下面,切開皮,找到胸大肌,最好還要看到神經線。若果能再進一步,就是切開胸骨,觀察人的心與肺了。一邊想,一邊轉身,看到肝臟權威兼外科學系主任盧寵茂剛打開走廊門進來,跟學生一同站着等待。

解剖學系跟醫學院同樣一百年歷史,最老的解剖實驗室,連解剖學系系主任也說不清是不是設在黃克競現址,但在已拆卸的李樹芬大樓的解剖室,聽說老得木門開關時都會吱吱聲。半世紀前就開始流傳着有學生被關在解剖室與遺體一起過夜,但永遠沒有人能講得出結局。如今能夠說得清清楚楚的,是遺體放在解剖室裏的真正意義。

向逝者討教

「從這一課開始,你們將要了解人體設計與組織的奧秘美麗之處。」盧寵茂以外科系主任身份,為最年輕的未來醫學精英下第一刀前分享人體的哲學。「世俗看人美麗的地方在外表;其實人美麗之處都在裏面。」當年他下第一刀之時,二百多位年輕美麗的未來醫生還沒有出世。如今二十位躺在解剖枱上的大體老師,在生命終結以後,也跟一眾年輕學生無言相聚,讓他們從自己身上學習,那是另一種生命、另一種希望的開端,勝過千言萬語。

向遺體默想致敬以前,也是港大醫學及衞生教育研究所副所長的陳立基,分享以往一位大體老師生前的心意。他說:「一位一百零一歲的老太太,一生照顧兒女,直至年老時得了白血病,但她願意去世後捐出遺體,回報社會及教會多年所給予她的,讓學生將來成為好醫生,幫助更多人。」

把人好好的當成工具,可以得到益處;把人好好的當成老師,可以得到智慧。學生拉開保存遺體的塑膠袋,立刻飄出濃烈的防腐劑味道,把這種味道與眼前遺體拉在一起,是會有一點心理反應的。這些大體老師,仍然有血有肉,只是防腐劑注射在血管以後,全身血液已經凝固。每枱仿效手術室設備的解剖枱,既有專業醫學燈光,枱下也有直徑兩呎多的通風管道,成本二十多萬,加上無價的大體老師,可以理解,要訓練一位好醫生,需要很多資源與誠意。

眾多年輕醫科生朝氣勃勃的接受第一課解剖洗禮之時,記者也巡視二十位大體老師。所有老師都有面紗,不同的真實軀體,有些經過截肢,有些完好。有的手指甲護理修剪考究,有的巨大的腳掌,顏色是厚厚的昏黃。有些軀體,還留着手術時畫下的虛線,有些揭開了皮的上身,鋪着一片黃色厚厚脂肪。而那些幾乎沒有皮下脂肪的,顯露的肉質纖維細微如毛。

二十具遺體當中,有一組學生把蓋着遺體臉孔的紗布撕開了。記者沒有避開視線,明明白白看到這位安詳圓臉老婆婆,經防腐以後身軀暗白,緊閉的嘴唇上面,還留着幾條垂直皺紋。看着導師把她僵硬的軀體用一張如小凳子的東西托好,讓學生好好檢視解剖,那一刻,沒有恐懼,在科學解剖的氣氛裏,那是對人體的了解,活人向不活着的人討教的過程。

陳立基說,怎樣的眼睛,看到怎樣的事物。解剖學是透過研究思考與假設,找出人體各部份的結構與功能,以及不同結構與不同功能之間的關係。但人能在軀體上看得見甚麼,關乎人的認知識見,有些東西,明明放在眼前,有些人,偏偏視而不見。

在大體老師前,一位學生問陳立基,位於前臂的旋前圓肌在哪裏?永遠從學生的問題中反問學生更多問題的解剖教授說:「那你認為旋前圓肌應該在哪裏?」學生讀了書,懂得回答:「在內側髁上脊(肱骨)與橈骨之間。」但知道書裏的知識,不等於掌握現實。「那這兩塊骨頭在哪裏?」陳立基繼續問。年輕人試着找出兩根骨頭的位置,一下子,原本看不見的旋前圓肌,立刻在眼前出現了。

「用手指比用剪刀好,為甚麼?因為你可以感覺得到。」陳立基解釋切割技巧後,手掌輕輕放在大體老師身上,那是完全沒有隔膜的觸摸。八十年代修讀醫科之時,陳立基已經熱愛解剖學,二年級以後,主動要求不升班,專注研究解剖學一年,研究人的頭骨下面那條細小骨頭與喉嚨高低的關係。骨科專科畢業後,他在急症室工作一年,九一年到美國攻讀人類學博士課程,比較人與黑猩猩及人猿膊頭的分別以及兩者進化的關係。腦袋具系統層次分析,他的心,卻是忠於感覺。放棄當骨科醫生從事醫學教育,因為,他認為做有興趣的事情比甚麼都重要,他最大的夢想,是當解剖學家,教育下一代。

愛中文小說

解剖是醫學重要基礎,就如要寫出色的文學作品,先要學懂英文字母。看着年輕醫科生在解剖室迷迷惘惘中突然被點化,是最大的精神享受。有一天,當他不能再站在解剖枱邊教學,他會躺在枱上,為學生上最後一課。上解剖課前,教授告訴記者,他已簽紙捐獻遺體作為醫學解剖用途。

「我沒一點猶豫,人死了,腦部再沒有活動,不再是生命,把身體火化也是浪費了,再教學生一次,不是更好嗎?」活着是老師,他願意死後也當解剖床上的大體老師。「當學生解剖我遺體之時,我希望學生知道,要好好學習解剖,學不好,會傷害病人。」現在願意參與港大醫學院遺體捐獻計劃的巿民只有約七百人,陳立基說,裏面不乏名人。課堂上,記者也直接跟學生討論這個問題。

「若果躺在解剖床上的是陳教授,你們感覺會不同嗎?」本來一直專注又好奇地聽陳立基講解的學生,一下子靜默了,由生入死,是太遙遠了罷。其實,每一個大體老師,都有親人,都有過去,就如每一個病人,都是別人珍貴的親人。

「都是一樣的尊敬,因為每一個大體老師都讓我們得到學習的機會。」一個男學生先回答。當年陳立基帶着好奇心上的第一課人體解剖實驗,在濃烈十倍的福爾馬林氣味裏,急不及待偷偷先揭開膠布,他深刻記得,第一眼看到的,是遺體的膊頭。如今,他已是個能夠用東坡肉結構與學生分享解剖樂趣的教授,剛獲港大本年度傑出教學獎。除了教學,也正與骨科醫生合作,研究腳部微創手術可行性。

二十年浸淫解剖,大概只有早於十六世紀已參與醫學解剖、能精確繪畫人體素描的達文西,比較能看得到陳立基眼裏的夢想。解剖學者眼中,心臟是人體裏最美麗的其中一個部份。聽它的功能有多詩意:因為心瓣的存在,心裏的血,只向前流,永不倒流。更奧妙是,我們心裏有電線,由心臟肌肉細胞組成的電線,建立了一套傳電系統。他說,原來每一萬二千人當中,有一人的心臟是在右邊的。

心臟是美麗的,但人心是不能估計的。人體是最不會騙人的真像;偏偏人與人的關係,他感覺最難明白,分析無從。正如在解剖學研究裏,仍然有不少人體結構及功能,未能找出結論。「例如手腕裏的骨件及關節可以看到,但手腕裏的韌帶,卻不是可以完完整整的讓人容易看見的。」

解剖課後,知道陳立基的,不僅於解剖。他太太是位當英語編輯的美國人,父親退休前在黃克競屬下寶源光學儀器公司相機設計部當主任。他在港大讀醫之時,閒來最愛看中文小說,早早已驚嘆張愛玲充滿氣味、顏色與魅力的文字,就是胡蘭成的《今生今世》,他也買了三本,一本掉失了,一本是最後修訂版,現在仍然放在家裏書架,偶然翻閱的,還是最心愛的頭與尾段。

訪問以後,他把胡蘭成一段關於日本煙花的描述傳來:「靠近電車站的橫街狹巷有酒肆,我走過張得一張,裏邊是幾個市井之徒已醉,着ゅがた的侍女在斟酒,這裏亦一般的在漫天煙火中,卻好像是不相干。惺忪悟境,只這一刻的眼前崢嶸男子窈窕娘,便愛煞一生一世,如果起舞,歌詞只應是:今夕何夕兮?」

他說,他喜歡做夢。解剖裏,本該有夢。正如一個學生在解剖第一課後反思,醫生,有時都是活在虛實之間:「有一天,躺在手術床上是活着的病人。課堂令我知道,我唯一的使命是學習。醫生的工作是面對活人,挽救生命,但在死亡面前,我們都無能為力,縱使很多人視我們為陽光與彩虹。」

記者:冼麗婷

攝影:馬泉崇、李家皓